みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね『十二人の死にたい子どもたち』についてお話していこうと思います。

本記事は作品のネタバレになるような要素を含む解説・考察記事となっております。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

『十二人の死にたい子どもたち』

あらすじ

ある日、廃病院で「集い」が開催されることとなった。

そこに集まったのは、「十二人の死にたい子どもたち」でした。

彼らは、それぞれに悩みや苦悩、葛藤を抱え、「安楽死」を遂げるためにやって来たのでした。

廃病院にある地下の部屋に並べられた12のベッド。

そこは、彼らが「安楽死」を迎える墓場となる場所でした。

地下室に続々とやって来る参加者たち。

しかし、ベッドには既に「死んだように」1人の少年が横たわっていました。

集まった少年少女は、「集い」に参加している人物が「13」人いることに気がつき、誰かが「殺人」を冒したのではないかと勘ぐり始める・・・。

「死にたい子どもたち」が迎える結末とは・・・?

作品情報

まず、『十二人の死にたい子どもたち』の著者は冲方丁さんですね。

私の彼に対するイメージはズバリ「少年少女もの」と「サイバーパンクSF」ですね。

「少年少女もの」

- シュピーゲル・シリーズ

- マルドゥック・シリーズ

- 『ばいばい、アース』

- 『シュヴァリエ』

特に当ブログ管理人も読んだことのあるシュピーゲル・シリーズはとにかく子供たちが不幸を背負っていて、読んでいて胸が詰まります。

冲方さんはこういった作品を描く際に、少年少女に「傷」を与えるのは、以下のような理由があるからだとインタビューで明かしています。

冲方: 彼女たちにあらかじめ沢山の傷をあたえているのは、そこに成長のきっかけがあるからなんです。トラウマや弱い心、自分自身で社会に絶望してしまう心というのは、成長の裏の面であって、その裏をひっくり返すことさえできれば、そこから芽生えていく心がある。そのことは、僕の中での少年、少女たちのテーマでもあります。

(̚カドブン「シュピーゲル」完結記念インタビュー!より引用)

「傷」を持っているからこそ、それが「癒されて」いく過程があり、そこに少年少女の成長の物語があるのだと彼は確信しているであろうことがこの言葉からも伺えます。

だからこそ、私は冲方さんの「少年少女もの」は「生傷がかさぶたになっていく話」でもあると思っています。

「サイバーパンクSF」

- シュピーゲル・シリーズ

- マルドゥック・シリーズ

小説もそうですが、アニメでも「サイバーパンクSF」を多く手掛けていらっしゃるイメージがあります。

とりわけ『攻殻機動隊ARISE』や『PSYCHO-PASS サイコパス 2』 といった作品に脚本やシリーズ構成で携わっている点は、彼がこのジャンルのスペシャリストの1人であることを如実に表しています。

そうですね。そして近未来や過去を舞台にした作品が多かった冲方さんとしては、異色の現代劇であることにも注目すべきでしょうか。

ただ、彼の描く本質は全くぶれておらず、あくまでも「傷」を背負った少年少女の「生傷がかさぶたになるまでの物語」であることには変わりありません。

それでいて、ミステリーとしても非常に読み応えがあります。

また、少年少女の現代劇としては、まさに全ての世代の人に読んで欲しい内容だと思っています。

今まさに劇中の登場人物と同年代の子どもたちも登場人物たちの思いや行動に思索を巡らせてみて欲しいですし、大人たちはこういった袋小路に迷い込んでしまう子どもたちのために何ができるかを考えてみるのも良いでしょう。

スポンサードリンク

映画版スタッフ・キャスト

- 監督:堤幸彦

- 脚本:倉持裕

監督を務めるのは、堤幸彦さんですね。

『トリック』シリーズや、『SPEC』シリーズなんかは非常に有名で、トリップ感のある独特の映像演出が冴えわたっていて、非常に素晴らしかったと思います。

堤監督の特徴であるとも言われる「はずし」の演出(シリアスな場面でコミカルな演出、逆も然り)は、テレビドラマだと効いてくるんですが、映画だといまいち映えない印象です。

ただ、2018年公開の『人魚の眠る家』なんかはかなりタイトな作りになっていましたし、堤監督作品らしい独特のカラーコーディネートがばっちりハマっていて素晴らしい出来だったと思います。

ちなみに脚本の倉持さんは、基本的には劇団の作家でして、長編映画は初挑戦かと思われます。

というのも、『十二人の死にたい子どもたち』という作品は基本的に、廃病院のそれも1つの部屋を中心に展開していく会話劇の様な作品なんですね。

そのため間違いなく映画畑の脚本家よりも、舞台仕込みの脚本家の方が上手くコントロールできると思います。

そういう点でも冲方さんの原作をどう映画脚本にコンバートしてくるのかには注目しております。

- シンジロウ:新田真剣佑 『ちはやふる』シリーズ / 『オーバードライブ』

- ノブオ:北村匠海 『君の膵臓をたべたい』/ 『春待つ僕ら』

- サトシ:高杉真宙 『虹色デイズ』 / 『君がきみで君だ』

まず、新田真剣佑さんですね。

彼が演じるシンジロウというキャラクターは、『十二人の死にたい子どもたち』という作品の心臓です。

つまりある種の狂言回し的な立ち位置であり、「探偵」の役を担う人物です。

そしてこのシンジロウを演じるに当たって、私が思う最重要ポイントは「人を惹きつける独特の愛嬌」だと思っています。

シンジロウがみなを見た。自分の態度をはっきりさせ、その上で皆の反応を待つというのはつくづく賢い態度だとリョウコは思った。つい人を従わせたくなるものなのに、シンジロウには常に一歩下がって相手に譲るようなところがあり、それがかえって場を促す力につながるのだ。

(冲方丁『十二人の死にたい子どもたち』236ページより引用)

理路整然としていながら、相手の意見に対する「共感性」も持ち合わせていて、非常に他人から好かれる人物像なんですね。

そう考えた時に、個人的には新田真剣佑さんは適役だと思っております。

特に彼が芸名に「新田」とつけるきっかけにもなった、映画『ちはやふる』シリーズの新田役での演技は人を惹きつける「愛嬌」に満ちていて、そういう一面を出せるからこそ魅力的な「シンジロウ」を創り出せるのではないかと考えています。

そしてノブオを演じるのが、北村匠海さんですね。

こちらも本作のキーキャラクターの1人ですね。

ノブオは今回の登場人物の中でもトップクラスに深い「傷」を負っている人物で、だからこそ何かに怯えているような独特の空気感を持っています。

北村さんがそのキャラクターの特性をどれだけ纏えるのかに個人的には注目しています。

最後にサトシ役を演じた高杉真宙さんですね。

サトシは言わば今回の「集い」の長であって、いわば「ディーラー」的な立ち位置にいます。

そのため非常に落ち着いていて、物語の中で様々な出来事が起こりますが、常に達観し、傍観しているような冷静さを有しています。

高杉さんはアニメ版『君の膵臓をたべたい』のボイスアクトを鑑賞した際に思ったんですが、こういう冷静で、無感情なキャラクターを演じるのが巧いんじゃないでしょうか。

個人的には、本作の中でも一番のハマリ役だと思っております。

- アンリ:杉咲花 『パーフェクトワールド』 / 『湯を沸かすほどの熱い愛』

- メイコ:黒島結菜 『サクラダリセット』 / 『プリンシパル』

- リョウコ:橋本環奈 『銀魂』 / 『セーラー服と機関銃』

やはり大注目は、アンリ役の杉咲花さんですよね。

演技力は申し分ない彼女ですが、やはり当ブログ管理人、どうしても彼女が20歳を超えているようには見えないのであります・・・(笑)

それはさておき、アンリというキャラクターは本作に登場する女性キャラクターの中で最も大人で、リーダー格の人物です。

そう考えると、杉咲さんのイメージにはあんまり合わないかなとも思うんですが、彼女の演技力がそれをカバーしてくれると信じております。

続いてメイコ役を演じるのが、黒島結菜さんですね。

『プリンシパル』や『サクラダリセット』でもそうなんですが、大人しくて寡黙な少女役が似合う若手女優というイメージが個人的にはあります。

そう考えると、本作で彼女が演じるメイコというキャラクターはこれまでとは一味違った演技が求められることと思います。

その中で黒島さんがどういった演技を披露されるのかにも注目していきたい所存です。

最後にリョウコ役を演じる橋本環奈さんですね。

リョウコというキャラクターがなぜ彼女でなければならなかったのかは、作品を鑑賞していただければ納得すると思います(笑)

より詳しい作品情報を知りたい方は映画公式サイトをご参照ください。

スポンサードリンク

『十二人の死にたい子どもたち』感想・解説(ネタバレあり)

映画版が若手俳優の演技バトルにしたことの一長一短

(C)2019「十二人の死にたい子どもたち」製作委員会

映画版も鑑賞して来たんですが、尺の都合上設定が多少変更されていたり、いくつかシーンがカットされていたりといった部分はあるんですが、おおむね原作通りの脚本だったと思います。

この映画を見ていて思わされたのは、良くも悪くも「若手俳優の映画」という側面が強いという点ですね。

杉咲花、新田真剣佑や北村匠などの若手の中でも実力のあるキャストと、まだまだ映画やドラマでは知られていないような若手俳優陣が1つの密室で繰り広げるサスペンス。

彼らの白熱の演技にはどこか「若さ」が感じられ、それがかえって『十二人の死にたい子どもたち』という作品には、ポジティブに機能しているように感じられました。

彼らの演技がまだまだ粗削りで、完成されておらず、感情的すぎるところもあるからこそそこがこの映画の味になっているように思えるんですよね。

その点で、冲方さんが描いた「少年少女もの」の雰囲気を幾ばくか映像に落とし込めていた印象はありました。

ただ、個人的に気になってしまったのが、その「若さ」ゆえに自分にスポットが当たった瞬間の「憑依的」な演技は素晴らしいんですが、「受け」の演技に回った時に作品の空気感を作る側に回れていなかった点です。

先日『ミッションインポッシブル6』のオーディオコメンタリーを拝見していたんですが、その中で監督のクリストファーマッカリーがこんなニュアンスのことを言っていました。

会話のシーンにおいて、重要なのは「話している人間」の挙動だけではなく、それと同等に「受け手」「聞き手」の表情や挙動も重要なのであるということです。

映画版は若手俳優らしい「熱」を感じさせる迫真の演技バトルにはなっているんですが、それゆえにか自分のターンには素晴らしい仕事をしていました。

ただ、他のキャスト陣のターンの際に良い「受け手」となっているキャストがあまり見当たらなかったのも事実です。

この映画はディベートではありません。そしてスピーチコンテストでもありません。

この映画はディスカッションです。(アンリのようにディベート気質のキャラクターはいますが)

そこをきちんと映像的に表現できてない、キャラクターたちが他の人物の発言を聞いた瞬間の一瞬の表情や心情の変化を切り取れていないという点で、映画として不味いんですね。

この作品が影響を受けているであろうシドニールメット監督の『十二人の怒れる男』はそこが非常に巧妙に撮られた映画になっています。

『十二人の死にたい子どもたち』の中でもいくつか「引きの画」が効果的に機能しているシーンはありましたが、そこで勝負せず、結局「寄りの画」と若手俳優の感情的な演技で推進力を得ようとした印象が否めません。

つまり、「若手俳優の演技バトル」という場を用意しつつも、それを撮る側がその魅力をきちんと引き出せていないんですよね・・・。

当ブログ管理人としては題材やそろえてきた材料は魅力的だったがために、それを上手く調理できていないこの映画に一抹歯がゆさの様なものを覚えました。

- 若手俳優特有の粗削り感が「熱」「若さ」となり作品に味わいをもたらしている。

- ディスカッション映画にするはずがスピーチコンテストの様相を呈している。

- 「受け手」の演技こそ切り取らねばならない作品なのではないだろうか?

『十二人の』つながりの作品

今作は『十二人の死にたい子どもたち』というタイトルの作品であるわけですが、実は『十二人』という数字はこれまでも重要視されてきた数字です。

そもそもは聖書における『十二使徒』が有名ですよね。

十二使徒というのは、イエス・キリストから特別の指名を受け、伝道に励んだ12人の使徒のことを指します。

こういった背景があるためにキリスト教圏の映画で「12」という数字を登場させると、「十二使徒」を連想させることが多いと思います。

そして映画の中で『十二人の~』繋がりだと最も有名なのは、やはり『十二人の怒れる男』でしょうね。

密室劇でかつ、法廷サスペンスという異色の作品ですが、シドニー・ルメット監督の手腕が冴えわたり、絶賛された映画です。

- ほとんど地下室における密室劇

- 証拠品を元に「犯人」を追及していく疑似法廷劇

- 会話劇の中で徐々に登場人物像を確立させていくスタイル

特に3つ目に挙げた共通点である登場人物像の浮かび上がらせ方は、『十二人の怒れる男』の核となる部分でもあるので、映画化した際に堤監督がそれをきちんと描けるのかどうかには注目ですね。

ちなみに日本でまだ裁判員制度がなかった頃にこの映画のオマージュとして三谷幸喜脚本で『12人の優しい日本人』という映画を作りました。

こちらはかなりコメディ志向な作りではあるんですが、単なるパロディと一笑できるレベルの内容ではなく、オリジナリティに溢れた作品なので、併せて見ておくと良いでしょう。

『十二人の怒れる男』 監督:シドニールメット

『12人の優しい日本人』 脚本:三谷幸喜

難解?な本作のトリックや犯人について

『十二人の死にたい子どもたち』はミステリー作品であるわけですが、思いの他トリックが分かりにくいので、一読しただけでは、少し引っかかる部分が残るように思います。

ここでは、視覚的に分かりやすいように情報を整理しながら物語を紐解いていけたらと思います。

登場人物の設定と事件に関わる目撃情報

(C)2019「十二人の死にたい子どもたち」製作委員会

本作で行われる「集い」の管理人ということで、間違いなくキーパーソンの1人ということになります。

とにかく中立の立場を貫いていて、参加者が繰り広げる会話劇を「傍観者」的な立場で眺めています。

彼が事前に参加者から受け取っていたアンケートや、彼がやって来た時に既に配電盤のスイッチが入っていたといった情報は後々、重要な意味を孕んでくることとなります。

ケンイチというキャラクターがいなければ、『十二人の死にたい子どもたち』という作品は、そもそも始まってすぐに全員が安楽死を選んで完結という内容になっていたでしょう。

『十二人の怒れる男』では1人の陪審員が無罪に投じますし、『12人の優しい日本人』では1人だけが有罪に投じます。

この「1人だけが」という設定は、大元の元ネタは十二使徒のユダなのでしょうが、『十二人もの』の定番とも言える設定ですね。

ミツエは「大好きな彼」を追って、安楽死をしようとしている少女ですね。

少しヒステリックになったり、しきりにメイクを気にしたりする様を見せます。

物語後半にとある事実が明らかになった後は、より一層冷静さを欠き、取り乱していきます。

映画版では、橋本環奈さんが演じているキャラクターですが、彼女が演じているのも納得の人物です。

彼女が耳にした「どさっ」という音はケンイチが耳にしたものともリンクしてきますね。

本作において1番重要なキャラクターは誰かと聞かれたら、間違いなくこのキャラクターを挙げると思います。

数々の謎を解いていく上で、「探偵」として奮闘した彼の活躍は、物語の大きな推進力として機能していました。

また、本作のキーとなる「自動ドア」に気がついているという点も重要です。

冒頭では大人しそうな一面を見せるが、物語後半では一変して強烈な本性を見せるようになる。

ロビーにて、本作の事件に関わりの深い「キャスター付きの椅子」を2つ目撃しています。

キャスター付きの椅子をカウンターに戻す際に、不信感を抱くメイコとは対照的に、特に何も感じていない様子の彼女には注目しておきたいですね。

特に、物語後半には、彼女はマイコと壮絶な舌戦を繰り広げることとなります。

『十二人の死にたい子どもたち』のギミックを非常に複雑化させた「封鎖されたエレベーター」を目撃した人物です。

また自販機で飲み物を購入したという事実は、シンジロウの耳にした音との関連を伺わせます。

冒頭にて、描かれた情報はかなり少なめでした。

まあ冒頭でほとんど彼の情報が明かされないのにも、深い意味があるんですけどね・・・。

こういう少年少女ものには1人はいると言っても良い「不良」キャラな彼ですが、本作においては「探偵」シンジロウに協力的な立ち位置にいて、物語の推進力になります。

タバコを吸っているという設定は実は物語の1つのキーになってきます。

何気ない行動なんですが、彼女が取ったベンチに座るという行為が本作の謎解きにおいて重要な意味を持ってくるのも興味深いポイントです。

また彼女が安楽死を望んだ理由にも衝撃を受けるので、注目ポイントですね。

おそらく冒頭時点で、一番重要な情報を見てしまったのは、ユキということになるでしょう。

彼女の冒頭の記述を読むと、本作のミステリー性が一気に高まり、鑑賞者は引き込まれていきますね。

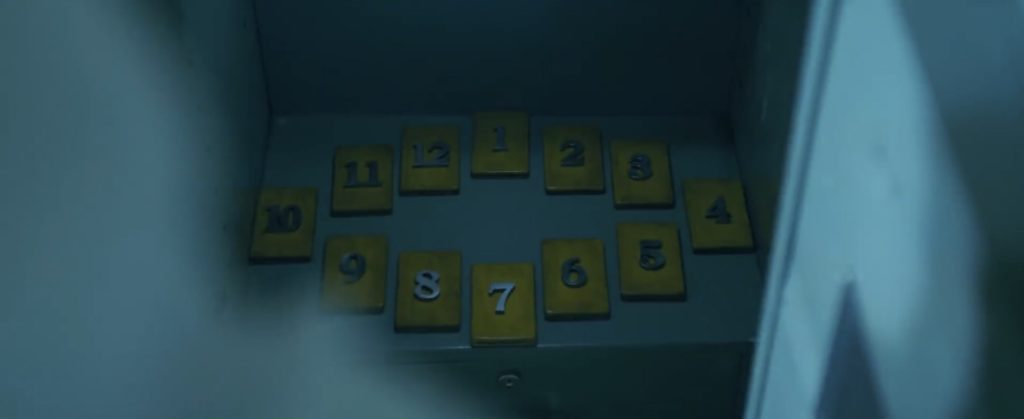

・登場人物は、廃病院の裏口から入ると、1~12までの番号が印字された金属製のカードを入手する。

・先ほどキャラクターの横に明記したように、登場人物それぞれに番号が振り分けられているが、これが必ずしも廃病院にやって来た順番を表しているとはいい難い。

・小説では、時系列を混線させるためにカードの番号順に人物を描いている。

スポンサードリンク

起きた事件と謎の数々

- 管理人のサトシが「集い」の開始時間12時の1時間前に地下室の鍵を開けた時にはもちろんいなかった。

- 「最初に部屋にやって来た」ケンイチが部屋に入った時点では横たわっていた。

- ベッド脇には、半分くらい飲んだ形跡があるミネラルウォーターのペットボトルと薬剤の包装シートが置かれている。

- 自殺に見せかけられているが、シンジロウの推理では他殺。

シンジロウが薬剤によって殺されたと仮定すると不可解な点が多いということで、この「13人目」が他殺によって命を奪われたのではないかということになり、物語が展開していくこととなる。

靴を履いておらず、このことから冒頭にミツエやユキが発見していたスニーカーが彼のものであったことが判明しますし、ユキが見た引きずられていく裸足の少年もこの「13人目」であることが分かります。

またこの「13人目」が車椅子に乗っているという点が『十二人の死にたい子どもたち』の謎解きにおける最大のキーになってきます。

裏口には段差があり、車椅子で通過できなくはないが、苦労します。このことから考えると、何となく冒頭にシンジロウが発見した「開いている自動ドア」の意味も見えてきますね。

- サトシが到着した際に裏口付近で2本の吸い殻を発見した。(銘柄:アメリカンスピリットのメンソール)

- セイゴが吸っているタバコの銘柄はラッキーストライク。

- 廃病院内の喫煙室のバケツに捨てられていたのはアメリカンスピリットのメンソール。

- 2階のトイレに落ちていた吸い殻はマルボロのメンソール。

タバコも本作においては重要なキーになってきます。

ちなみにそれぞれタバコの銘柄の人物を対応させると以下のようになります。

- セイゴ:ラッキーストライク

- ミツエ:マルボロ(メンソール)

- リョウコ:ラッキーストライク(メンソール)

このタバコの銘柄が判明したことによって、明らかになってきた部分もありますよね。

- リョウコは廃病院にやって来た時から身につけている。

- ケンイチがやって来た時にはカウンターに置かれていた。

- マイがやって来た時には、裏口の外に落ちていた。

このマスクと黒いキャップがどういう意図で犯人によって用いられたものなのかという点が本作の1つのキーにもなってきますね。

また、リョウコがその設定上の事情もあり、最初からマスクと帽子のルックで集いにやって来たというのも興味深いポイントと言えるでしょう。

- タカヒロがやって来た時には、4階で意図的に止められていた。

- メイコがやって来た時には、エレベーターを止めるために用いられたロビーの椅子が2つ不足していた。

- タカヒロやセイゴが乗った時には無かったが、ユキが乗った際には右足のスニーカーが中に置かれていた。

もう1つ本作のミステリー要素最大の謎とも言えるエレベーターですね。

このエレベーター周りの描写を鑑みても、ある程度廃病院にやって来た順番は見えてきますよね。

また、当然の如くなぜエレベーターを止める必要があったのかにも注目が集まりますね。

到着順と入室順、そして番号

(C)2019「十二人の死にたい子どもたち」製作委員会

本作『十二人の死にたい子どもたち』の謎を解いていく上で、重要なのが「数字」になります。

つまり、誰がどのタイミングで廃病院にやって来ていて、誰がどの番号を持っていて、どのタイミングで入室したのかには注意を払う必要があります。

まず作品中盤で登場人物の議論の中で導き出される廃病院の裏口からの来館順は以下のようになります。

2.リョウコ(4番)

3.サトシ(1番)

4.ケンイチ(2番)

5.タカヒロ(8番)

6.セイゴ(10番)

7.ミツエ(3番)

8.シンジロウ(5番)

9.メイコ(6番)

10.アンリ(7番)

11.マイ(11番)

12.ユキ(12番)

まず、リョウコがサトシよりも早く来ていたという点に関しては、アメリカンスピリットのタバコがサトシが裏口にやって来た時点で落ちていたということからも明らかです。

ノブオに関しては中盤で自分が「犯人」である旨を仄めかしして、その時点では真偽は不明ですが、犯人と仮定するならば、当然サトシよりも先に廃病院にやって来ていることになります。

この時点でシンジロウは少なくとも監視役と実行役がいないと不可能なギミックなので、犯人が2人いることを明言していました。

この時点で、怪しいのはノブオとリョウコに絞られるわけですが、ただリョウコは事件への関与をきっぱりと否定していて、それを信用するなれば、誰かが嘘をついているということになってきます。

そして冒頭で描かれた情報から推察していくと、実行犯足り得ないのは以下の人物でしょう。

- サトシ:ベッドを用意した張本人であり、管理人という立場で「ベッドが足りない」という状況を生むメリットがない

- ケンイチ:「どさっ」という音を聞いている

- リョウコ:「どさっ」という音を聞いている

- シンジロウ:自動ドアが開いていることを不審に感じていた

- メイコ:カウンターの椅子が2つしかないことに不信感を覚えていた

- タカヒロ:エレベーターが作動しないことを不審に思っていた

- ユキ:引きずられていく少年の姿を目撃している

冒頭の情報からある程度犯人が絞れて行くのも、面白いですね。

もう1点不自然なのは、ユキですよね。

リョウコがトイレから目撃しているのは、おそらく走り去っていくユキの姿です。そうなると彼女はかなり早い段階で、廃病院にやって来ていないと、「実行現場」を見ることは難しいでしょうから、12番目に来たというのは信じ難い点ですね。

さあ、そう考えていくと、冒頭の情報と入室順を照らし合わせるだけでもかなり不可解な点があるんですよね。

シンジロウの推理における重要ポイント

- 監視役は屋上から廃病院に「12人」がやって来ることを確認しようとしたが、裏口付近のベンチはハナミズキのために死界になっていた。(ベンチに座っていたのはマイ)

- 犯人はベッドを「13人」という状況を創り出してしまったことから考えて、ベッドで横たわっている少年が「13人目」であることを知らなかった。

- 「13人目」は正確に言うと、死んでいるのではなく、植物状態だった。つまり、彼は廃病院にやって来る前から意識が無かったことになり、彼を連れてきた人物が存在していることが分かる

- 犯人は監視をしていたが、当然13番目にやって来た人物がいると、不自然に思うわけで、そうとなると、その13番目にやって来た人物が本当に「集い」の参加者なのかを確かめる必要があった。

こういう情報が立て続けに提示されるので、混乱するんですが、きちんと1つ1つ見ていくと、誰が「犯人」なのかを指し示すようになっています。

『十二人の死にたい子どもたち』という作品において、そもそも地下室に「13人目がいる」という状態を作り出してしまった時点で、犯人(実行役と監視役)の2人は、ベッドで眠っている少年が参加者ではないことを知らなかったということとなります。

さらにその事実を知らなかったということは、眠っている少年を廃病院に連れてきたのは、犯人の2人とは別の人物であるという側面も見えてきますよね。

『十二人の~』の関連作としてタイトルを挙げた『十二人の怒れる男』と『12人の優しい日本人』はいずれも見ている我々が「13人目」として物語に参加できる点が魅力でもありました。

そういう点では、『十二人の死にたい子どもたち』という作品がミステリーというジャンルを選んだのは良かったと思います。

『十二人の死にたい子どもたち』においてミステリーという形式を取ったことが、観客が14人目としてあの場所に入り込んだように錯覚させる没入感と臨場感を増幅させています。

というのもミステリーは観客も「犯人」が誰かを知らないという登場人物たちと同じスタートラインで物語に参画するわけですし、それでいて登場人物と同じ情報を共有しつつ推理していくこととなります。

その点で本作もこれまでの『十二人の~』作品と同様に、鑑賞する人を作品の世界に引き込んでいくような不思議な魅力があります。

だからこそ自分もシンジロウのような「探偵」気分になって、登場人物たちと一緒に謎を解き進めていって欲しいと思います。

ここまでは『十二人の死にたい子どもたち』において犯人や謎の解明にたどり着くまでの情報等を整理してみました。

スポンサードリンク

『十二人の死にたい子どもたち』考察(ネタバレあり)

冲方丁の「少年少女もの」として

やはり『十二人の死にたい子どもたち』という作品は、冲方さんの著書ということもあり、「少年少女もの」という側面は非常に強いです。

冒頭で引用したインタビューでもそうでしたが、冲方さんは少年少女に深い傷を背負わせることで、その傷が「かさぶた」になっていくプロセスに成長譚を見出す傾向があります。

冲方: だからこそ、(登場人物たちの)彼らはきっといい大人になってくれるだろう、という予感が一番のハッピーエンドなのでは、と思いました。

(̚カドブン「シュピーゲル」完結記念インタビュー!より引用)

彼がこういう発言をしていることから考えても、『十二人の死にたい子どもたち』の結末は非常に腑に落ちるものだったように思います。

本作に登場する人物は誰しもが暗い人生を歩んでいて、だからこそ「安楽死」を遂げることを望んでいます。

最初に地下室で行われた投票では、部屋で見知らぬ少年の「死体」が安置されているにも関わらず、11人のうちの(管理人のサトシを除く)10人が「安楽死」の決行を求めました。

「少年少女」が背負っている状況は実に様々で、かつ我々が今生きている社会にも通底する問題でもあります。

貧困、薬物、虐待、後追い、病気、いじめ・・・。

こういった問題は子どもたちの世界にも当然のように溢れています。

しかし、子どもというのはまだまだ「社会」を知らない未熟な存在ということでもありまして、だからこそそういった問問題が自分の身に起こった時に、それが自分だけが背負っているものなんだというある種の「孤独感」を感じてしまいます。

その「孤独感」こそが精神的な重圧になり、どんどんと追い詰められていくこととなるわけです。

ただ、同じような悩みに苦しんでいる人はたくさんいますし、自分の悩みなんて大したことがないと思わせてくれるような世界が広がっています。

例えば、マイが「集い」にやって来たのは、ヘルペスを患っているからという理由です。

確かにヘルペスは治らない病気とも言われていますが、コントロールが可能な病気でもあります。一方で、シンジロウはどんどんと脳が侵されていき、まともな思考ができなくなるという大病を患っています。

そんな彼の存在を知ったこともあって、彼女は自分の病気と改めて向き合うことができ、「生きる」という決断ができたのです。

他にもケンイチは学校でいじめられて、追い詰められ、「安楽死」を望みました。

彼はもう自分は他人に受け入れてもらえないんだと絶望していましたが、「集い」にやって来て、空気の読めない性格を指摘されながらも、それでも自分を受け入れてくれる存在に出会えました。

セイゴなんかはいじめの解決に協力してやるとまで申し出ていました。

人は追い詰められると、どんどんと視野が狭くなっていき、その孤独感に絶望し、「死」に救いを求めるようになってしまいます。

しかし、そんな時にふと顔を上げて、視野を広げてみると、自分が受け入れられる世界が、自分が「生き」たいという選択を出来る世界が広がっているはずです。

アンリのように本作中では誰からの共感も得られなかった人物もいます。しかし、そんな彼女にだって本作は希望の光を灯しているではないですか。

確かに『十二人の死にたい子どもたち』が描いたのは、ほんのきっかけでしかありません。

しかし、冲方さんが述べているように「彼らはきっといい大人になってくれるだろう、という予感が一番のハッピーエンド」何だと思いました。

- 冲方さんらしい「少年少女もの」の魅力がある作品。

- きっかけとして「集い」を描き、その未来に希望を灯す結末が素晴らしい。

- 子供たちには苦しい時にこそ顔を上げて欲しいですし、大人はそのためにできることは何かを「13人目」として考えてみて欲しい。

選択することの物語として

本作は作中でしきりに述べられているように「選択」の物語なんですよ。

その中心にあるのが「安楽死」という決断でもあります。

本作が唯一否定的に描いているのが、植物状態の少年の妹が「もう楽になっていいはず・・・。」という思考から少年に「安楽死」をもたらそうとしています。

単に彼を楽にさせてあげたいと思っているだけで、楽になっていいじゃないかと彼が言ったわけじゃない。楽になっていいはずだっていうのは、彼を見守っている方の言葉だ。許可する側の言葉なんだ。

(冲方丁『十二人の死にたい子どもたち』440ページより引用)

冲方さんは、「集い」の中で登場する様々な考え方や選択を尊重する姿勢を見せています。

しかし、その中でもこの自分以外の他人の「安楽死」を許可するという行為については、共感的に描いていないように思われます。

なぜならこれは「本人の選択」ではないからなんです。

「安楽死」に関しては2004年にクリント・イーストウッド監督の『ミリオンダラーベイビー』が公開された際も大きな議論を巻き起こしました。

ただこの作品の場合は、患者の女性に意識があり、その本人が「生命維持装置を外すこと」を望んでいたという背景がありました。

興味深いのは、『ミリオンダラーベイビー』のようなケースの場合、患者には意識があるため、病院側に治療を止めるように求めるという権利があるんです。

つまり、人間には確かに「自己の死を選択する」権利があるということができます。

しかし、その選択は一度してしまえば、後戻りができなくなる選択です。

だからこそ安易に選択されてしまってはならないものですし、最後まで悩み抜かなければならないはずです。

まったく違う考え方持つ人たちと一緒に真剣に考えることで、全く違った結論になることもあるんじゃないかな。

(冲方丁『十二人の死にたい子どもたち』482ページより引用)

「死にたい」という選択を選ぼうとしている少年少女が集まったからこそ起きた化学反応。

『十二人の死にたい子どもたち』という作品は、「死」に対する選択自体は否定しませんし、そこは自由意志の範疇に属するものであるというスタンスであるように思えます。

しかし、その選択をするということがどういうことなのか、本当にその選択をするしかないのか、きちんと考えなければならないという点を強調しています。

そして、そのプロセスの中できっと子供たちは「生きる」という決断に辿り着けるはずであるというフィクションとしての「希望」を示しています。

その点では、やはり本作に登場する管理人のサトシは冲方さん自身なのかもしれません。

- 「安楽死」も人間の自由意思に基づく「選択」の1つと言える?

- しかし、その選択にあたっては考えて考えて考え抜く必要があるはずである。

- そのプロセスで「生きる」という選択ができるのではないかというフィクションとしての「希望」を示した。

スポンサードリンク

おわりに

いかがだったでしょうか?

今回は『十二人の死にたい子どもたち』という作品についてお話してきました。

ミステリーとしても観客があの「集い」の場にいるような立場で参加できるような作りになっていて非常に楽しめました。

また、冲方さんらしい「少年少女もの」の現代劇としても考えさせられるところが多く興味深かったですね。

ぜひぜひ小説・映画版共に鑑賞してみてください。

今回も読んでくださった方ありがとうございました。

関連記事

・堤監督作品『人魚の眠る家』

・杉咲花の演技が光る『パーフェクトワールド』