みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね『いなくなれ、群青』についてお話していこうと思います。

階段島という世界から切り離された不思議な島で起こる青春ミステリで、大学文芸員が選ぶ第8回大学読書人大賞や、「読書メーター」 読みたい本ランキング第1位などを獲得するなど非常に注目を集めました。

そんな作品の映画の公開を前にして、待ちきれずに一気読みしてしまいまいました。

作品鑑賞前にぜひぜひ読んでいただきたい本作を読み解く上で、重要な3つのキーワードについての解説記事をファンタジー情報サイトのパンタポルタさんに寄稿させていただきました。

今回の記事はこちらで書かせていただいた内容にネタバレありで保管していくということもしますので、先にお読みいただけると嬉しいです。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『いなくなれ、群青』

あらすじ

七草はある日突然、見知らぬ島で目を覚ます。

そこは人口2000人程度の小さな島で〈階段島〉と呼ばれていた。

階段島は捨てられた人たちの島であるとされていたが、島で暮らしている人たちは自分がなぜ捨てられ、そしてどういう経緯でこの島に来たかを知らない。

また、島には「魔女」と呼ばれる存在がおり、その「魔女」の掟によって島は支配されていた。

その掟の内容は、「失くしたものを見つけなければいけない」というものだった。

不可思議なことがたくさんあるにもかかわらず、七草はそれらの出来事や掟をある種の達観と共に受け入れ、島での生活に馴染んでいった。

そんなある日、真辺由宇という少女がやって来た。

七草は、これまで平然とその島で暮らしていたが、彼女の姿を見て、ひどく動揺する。

彼女は七草にとって、幼馴染であり同時に好意とは違う特別な感情を抱いていた相手だったからだ。

真辺由宇は当然、魔女の掟にも島の謎にも納得がいかず、〈階段島〉にまつわる謎を解き明かそうとする。

真辺の真っ直ぐすぎる行動や感情に周囲の人たちは巻き込まれていく。

そして同時に少しずつ島に隠された謎が明かされていく。その真相はあまりにも苦く、切ないものだった・・・。

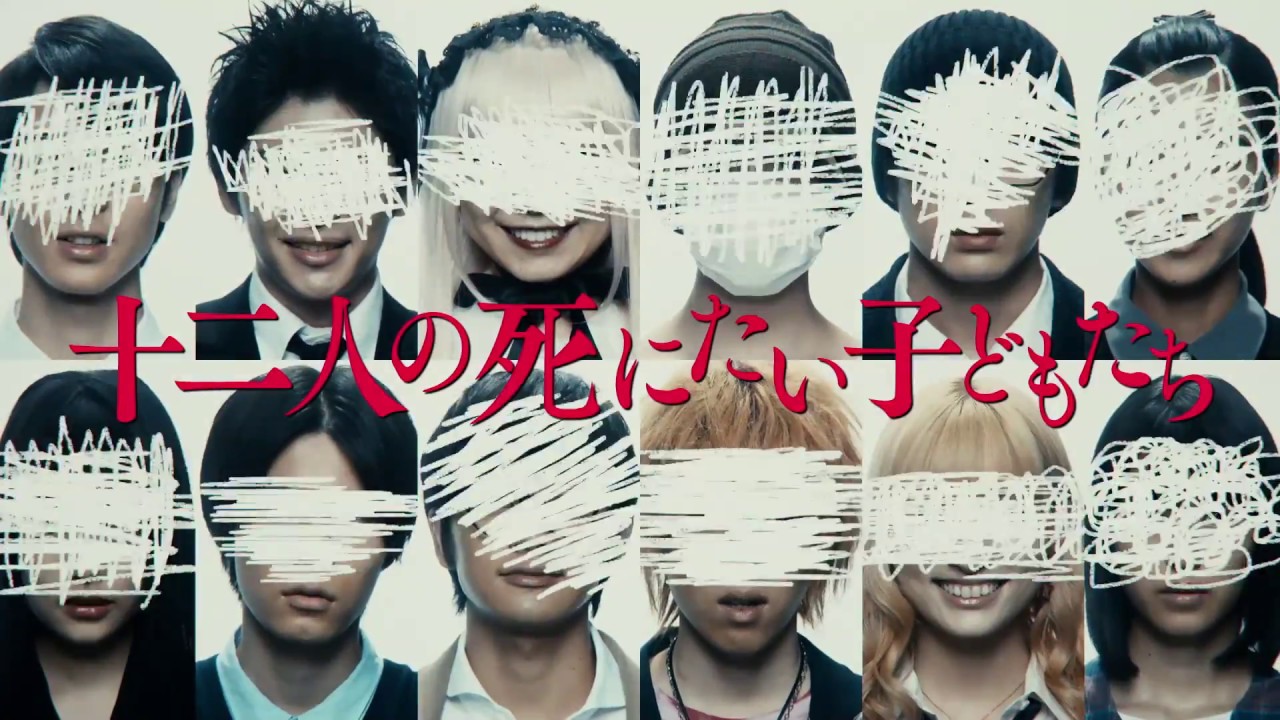

スタッフ・キャスト

- 監督:柳明菜

- 原作:河野裕

- 脚本:高野水登

- 撮影監督:安藤広樹

- 照明:太田宏幸

- 音楽:神前暁

- 主題歌:Salyu

監督を務めるのは、2008年公開の『今日という日が最後なら、』という作品で注目を集めた柳明菜さんです。

八丈島を舞台に撮影された作品で、1組の姉妹に深く焦点を当て、そこに町おこしなどの要素も絡めつつ1つの物語として完成させた意欲作でした。

それほど大規模公開された作品ではないのですが、ほとんど自主制作に近い形で苦労しながら映画と向き合い続け、何とか公開までこぎつけた彼女の努力に感銘を受けました。

そして脚本を担当した高野水登さんは、今年に入って『3D彼女 リアルガール』や実写版『賭ケグルイ』などかなり尖った脚本を連発している方で、個人的にはかなり注目しております。

そして個人的に一番サプライズだったのが、今作の劇伴音楽の担当が神前暁さんなんですよ!

『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズ、『物語』シリーズ、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない。』などなどのビッグタイトルはすべて神前暁さんが劇伴音楽や挿入歌、キャラクターソングを手掛けています。

- 七草:横浜流星

- 真辺由宇:飯豊まりえ

- 堀:矢作穂香

- 佐々岡:松岡広大

- 水谷:松本妃代

- 豊川:中村里帆

- トクメ先生:伊藤ゆみ

- 時任:片山萌美

- 野中:君沢ユウキ

- ハル:岩井拳士朗

- ナド:黒羽麻璃央

主人公の七草を演じているのは、今最も勢いのある若手俳優の1人である横浜流星さんですね。

2018年には『虹色デイズ』『青の帰り道』に出演し、注目を集め、今年に入っても長編映画に3作続けて出演しています。

そして幼馴染である真辺を演じるのが、こちらも今注目の若手女優である飯豊まりえさんです。

『きょうのキラ君』や『暗黒女子』などに出演し、存在感を放つと、そこから一気に出演作を増やしています。

他にも矢作穂香さんや松本妃代さんなど若手のフレッシュな顔ぶれが揃っています。

より詳しい情報を知りたいという方は、映画comをチェック!!

『いなくなれ、群青』感想・解説(ネタバレあり)

3つのキーワードが解き明かす本作の謎を考察

さて、先ほどご紹介したパンタポルタさんに寄稿した記事の中で私は3つのキーワードを取り上げました。

取り上げたのは以下の3つです。

- 魔女

- 階段

- 群青

どんな内容を取り上げたのかの詳細は書きませんが、ここではネタバレありで3つのキーワードの情報について補完していきます。

魔女

まず1つ目のキーワードである「魔女」ですね。

本作の舞台となる〈階段島〉には、魔女と呼ばれる存在がおり、彼女がこの島に掟を定め、支配しているのです。

なぜ、今作に魔女が登場するのかについては先ほど引用した記事で明記した通りで、『いなくなれ、群青』という作品は、「捨てられた人々」を描く物語だからです。

魔女という存在は黒死病などの疫病により社会不安が増大していく中で、社会を落ち着かせるためにスケープゴートとして排除されたという側面も孕んでいます。

つまり、魔女もそして本作の〈階段島〉の住人達も、社会の「正しさ」の基準に満たないと判断され、社会の「正しさ」を維持するために「捨てられた」のだという親和性を感じることができます。

その答えはズバリ、自分自身でした。

〈階段島〉の住人達というのは、現実世界で生きる自分が成長していく中で自己を社会に最適化していくために切り捨てた「自分の一部だった残骸」なのです。

それは魔女たちが社会を「正す」ために捨てられたのと似ていて、彼らは自分という存在を「正す」ために捨てられてしまったというわけです。

階段

次に2つ目のキーワードである「階段」に注目していきましょう。

先ほど引用した記事の中では、『ブレイブストーリー』や『千と千尋の神隠し』を例に挙げながら、異世界ファンタジーにおいて「階段」というモチーフがしばしば登場することを指摘しています。

『千と千尋の神隠し』は冒頭の千尋が異世界へと足を踏み入れるシーンから印象的に階段を登場させ、この作品が1人の少女の「通過儀礼」を描くことを仄めかしていました。

そして本作『いなくなれ、群青』において、登場人物の大半は、実は高校生です。

これが実は〈階段島〉の秘密にすごく深く関わっています。

先ほども書きましたが、島に「捨てられて」やって来た少年少女は皆、自分たちの手で自分自身の一部を不必要だとして切り捨てました。

それは自分たちが大人になるために不必要だった人格や気質であり、同時に社会に不適合だったものです。

作中で、〈階段島〉の住民たちは階段を上りきることができないという設定が明かされます。

その設定に隠された真意というのは、彼らが現実世界で生きる少年少女が「通過儀礼」を経る際に捨てられ、子供時代に置き去りにされた「遺物」だということです。

彼らは大人になった「自分」にはもはや必要とされていないわけで、だからこそ大人になるための「階段」を上りきることは叶わないのです。

群青

(C)河野裕/新潮社 (C)2019 映画「いなくなれ、群青」製作委員会

そして最後に「群青」というキーワードについてお話していきます。

記事の中では、マラルメの『青空』という詩を引用させていただきました。

永遠の青空の穏やかな皮肉は

花のようにそのままで美しく、

苦痛の不毛な砂漠を越えて

自らの才能を呪う無力な詩人を打ちひしぐ

(『青空』:『詩集』ステファヌ・マラルメより)

この詩において、「青空」が理想を表しており、一方の「無力な詩人=マラルメ」がそれと対比的に描かれた現実を表しているというわけです。

では、作中でなぜ主人公が「いなくなれ、群青」というセリフを口にするのでしょうか?

(ちなみにこのセリフは終盤に、真辺が〈階段島〉から立ち去ったのを見て、七草が夜空を見上げて放った言葉です。)

それは、七草にとって真辺という存在が好意の対象や厄介者という認識ではなく、この世界に毅然と輝きを放つ遠い憧れのようなものだったからです。

真辺由宇は僕にとってのピストルスターでよかった。群青色の空に浮かぶ、決して手の届かないものでよかった。この世界のどこかで、変わらずに輝いているのを信じられればよかった。その光が僕を照らす必要はなかった。それだけで僕の救いだった。それだけが僕の望みだった。それだけだった。本当に。なのに。

(『いなくなれ、群青』より引用)

この気持ち、個人的にはすごく分かります。

「好意」「愛」などというありふれた言葉では片づけられないような、それらを超越した感情だと思いますが、その人やものがただそのままの輝きを放ち続けていて欲しいという情念は誰しも心のどこかで理解できる歪な感情だと思います。

つまり、島のルールの全容を何となく把握していた七草が〈階段島〉に真辺が現れたことに酷く狼狽したのは、周りの空気が読めないほどに真っ直ぐで、綺麗ごとを貫く純粋な彼女を彼女自身が捨ててしまったことに絶望したからです。

荒んだ現実の中で毎日を生きる七草にとって、ひたすらに理想主義に傾倒する彼女の姿は、まさしくピストルスターのように輝いていました。

そのピストルスターは理想を象徴する「群青」色の空で輝いていたはずですし、輝き続けてくれることを彼は願っていました。

真辺という人物が自分には手の届かないところにある理想であり続けることを彼は望んでいたのです。

しかし、そんなピストルスターが「群青」色の空から落ちてきて、自分のところにやって来てしまいました。

このことに七草は深い絶望を感じたというわけです。

このように「魔女」「階段」「群青」という3つのキーワードは暗喩的に本作の物語の構造を解き明かすヒントになっていたわけです。

本作にナドが『100万回生きたねこ』として登場する意味

『いなくなれ、群青』には、「100万回生きたねこ」というキャラクターが登場します。

正確にはナドというキャラクターですが、彼は話す相手によって自分の名前を変えるのです。

そして、七草の前では「100万回生きたねこ」という名前を名乗っているというわけです。

私は、このナドというキャラクターは登場人物の本当の願いや望みの写し鏡として登場しているのではないかと感じました。

人間はユングの提唱した概念である「ペルソナ」を外的側面として自己に纏い、生きています。

なぜ、そんな「ペルソナ」という仮面をつけて生きなければならないのかと言うと、それは私たちが社会に適応するためであったり、人間関係に溶け込むためだったりという具合に、自分という存在を最適化する必要があるからです。

ただ、もちろん人はその仮面を自由につけたり外したりしながら、起用に生きることができます。

一方で、ユングが問題視したように、その仮面を取り外すことができなくなってしまい、いつしか仮面と自己の区別がつかなくなってしまう人間がいるわけです。

七草は個人的に、そういうタイプの人間だと思っていて、彼は真辺という存在を自分から遠ざけ、憧れのままにしておくことを正しいと思えるように自分を最適化したのではないでしょうか。

そうして作られてしまった七草の「ペルソナ」だけがこの〈階段島〉に捨てられてしまい、それ故にそんな選択をした現実の自分が信じられないのでしょう。

そのため〈階段島〉に捨てられた七草は、真辺を自分から遠ざけて夜空に輝くピストルスターのままにしておきたいと考えている仮面です。

そんな彼に対してナドというキャラクターは、その仮面の裏側に隠されている本心を映し出します。

ここで「一〇〇万回生きた猫」の著者である佐野洋子さんの言葉を引用しておきます。

ゆるやかに崩壊していった家庭を営みながら、私は一冊の本を創った。一匹の猫が一匹のめす猫にめぐり逢い子を産みやがて死ぬというただそれだけの物語だった。「一〇〇万回生きた猫」というただそれだけの物語が、私の絵本の中でめずらしくよく売れた絵本であったことは、人間がただそれだけのことを素朴にのぞんでいるという事なのかと思わされ、何より私がただそれだけのことを願っていることの表われだった様な気がする。

(佐野洋子「二つ違いの兄が居て」(『私はそうは思わない』、筑摩書房、1987年))

この言葉を読んで、私はすごくハッとさせられたんですよね。

私たちは、「一〇〇万回生きた猫」という本を購入し、親しむという行為を通じて、自らがこんなにも当たり前でささやかな幸せを臨んでいたのだという自分たちのペルソナの内側を晒されているのです。

『いなくなれ、群青』における「一〇〇万回生きた猫」ないしナドもまさしく、七草にそんな仮面の裏側を突きつけるような存在だったように感じました。

「自己」を推理する青春ミステリとして

ミステリには、様々なジャンルが存在しています。

本作『いなくなれ、群青』も数あるミステリのジャンルの中のカテゴリに当てはめるのであれば、「青春ミステリ」ということになると思います。

この作品を鑑賞していて、伊坂幸太郎さんのデビュー作である『オーデュボンの祈り』を思い出した方は少なくないと思います。

突然、外界から遮断された島へと主人公たちが連れてこられるという設定や、その島からは何かが失われているという設定は完全にこの作品から着想を得ているように思います。

また先ほど話題に挙げたナドという特異なキャラクターは、『オーデュボンの祈り』に登場する案山子に通じる部分があります。

加えて比較的ミステリとしては大人しい印象で、ミステリの物語構造だけを踏襲しているというスタイルも非常に似ていますね。

『いなくなれ、群青』は、それほど謎解き要素が強いタイプの作品ではないですが、一応事件が起こり、その犯人を捜すという形で物語が展開するという点でミステリ的です。

ただ今作は、とりわけ他者に深く入り込み、外部の謎を解くというよりも、自己の内側に答えを求めていくようなそんなミステリになっています。

1990年代の終わりごろから2000年の初頭にかけて、日本のミステリ小説界の巨匠たる東野圭吾さんは『変身』『パラレルワールドラブストーリー』『秘密』など、自己が分裂する中で、本当の自己やアイデンティティを探るようなミステリを世に送り出しました。

ただこれまでにも多く存在する自己に問いを投げかけ、脱構築しながら、その本質を探り当てるようなミステリは、あくまでも自分の「失ったもの」を探るという点で、従来のミステリの型にハマっていました。

一方で『いなくなれ、群青』という作品が斬新なのは、彼らは何かを失ったのではなく、彼らが「失ったもの」そのものであるという点です。

そのため、一般的なミステリのように謎が解き明かされたからといって、すっきりとするわけでもないですし、それで物語が一件落着となることもありません。

彼らはただ自分たちが「捨てられた存在」であるということを知覚したにすぎないわけで、さらに言うと、その喪失感を埋める主体性を持たないことも明白です。

しかし、この物語は本来なら主体性を持つことができない「捨てられた側」の存在に焦点を当てて物語を展開してきました。

ミステリの源流でもある探偵小説というジャンルについて、高山宏氏は「大戦により失われた命の尊厳を取り戻す」という側面を内包していると語りました。

その説に基づいて考えると、探偵小説ないしミステリというジャンルは謎を解く人間の推理を通じて、何かを取り戻そうとする行為を描いた作品とも言えます。

そして、『いなくなれ、群青』という作品は、さらにその構造を転覆させることで、新しいミステリ像を確立しているようにも思えます。

さらにこの作品は、「青春」というエッセンスを加えています。

これにより『いなくなれ、群青』が、これまで「青春」を題材にしてきた作品たちが少年少女を「大人」にするために捨てさせた負の残骸たちに尊厳と意志を与え、それらを取り戻そうとしている点も伺えるのです。

以上のように、本作は「自己」を探るミステリとしても青春ミステリとしても、非常に斬新な切り口の作品になっています。

「理想」が墜落した世界で踏み出す1歩

(C)河野裕/新潮社 (C)2019 映画「いなくなれ、群青」製作委員会

私たちは毎日をただがむしゃらに生きています。

しかし、必死に現実と向き合う中で、いつしか理想を語る人たちを「夢想家」などと嘲笑し、軽蔑してはいないでしょうか。

私たちは現実に地に足をつけていきているという体の良い言い訳に甘え、いつしか「理想」というものを自己から切り離して生きるようになってしまいました。

本作の登場人物である真辺もそうですよね。彼女は、幼少の頃から過度なほどに理想主義でそれを必死に貫いていました。

しかし、彼女は社会に適応するべく、いやというよりも現実世界の七草と共に生きることを選び、そのために自らの「理想」を捨ててしまったのです。

また、私たちは七草のように理想を手の届かない「群青」の空に閉じ込めて、見て見ぬふりをしようとすることがあります。

なぜ、そんなことをするのかと言うと、「理想」は捨てたくないけれども、自分の手の届く場所に置いておくと苦しいからです。

「理想」というものが手の届く場所にあると、私たちはどうしても手を伸ばそうとしてしまいます。

だからこそ手の届かない場所に置き、アレゴリー化してしまうのです。

そうすれば、「理想」に手を伸ばす努力をせずに済みますし、「理想」と現実のギャップに苦しむこともなくなります。

先ほど引用したマラルメの詩で描かれた「無力な詩人の苦悩」というのは、彼には自分の作りたい詩があり、そしてなりたい詩人のビジョンがあったからこそ生じたコンフリクトです。

それでいて『いなくなれ、群青』という作品は、大人から子供への過渡期にあたる高校生を中心にこの物語を展開したことで、大人になるとは、子供じゃなくなるとは、「理想」を自己から切り離すことだというコンテクストを内包しています。

私たちが生きる今の日本は、どんどんと弱者に厳しい社会に向かっているように感じられます。

それは、本作の中で登場人物たちが、現実の世界を生きる自分に不必要な存在であるとして捨てられたのと同じです。

全ての人々が生きやすい社会などというビジョンを「青写真」にして、一部の人が生きやすく、その他の人々を足手まといとして平気で切り捨てるような「現実」へと社会が向かって行っているという現状が確かにあります。

でも、そんな時代だからこそ、私たちは青臭く「理想」をこの手に抱きしめて生きていかなければならないはずです。

空に輝いているだけで私を照らしてくれない「理想」なんてもはやこの地に墜落してしまえば良いんですよ。

真辺という「理想」を拒み続けた七草は本作の最後に大きな決断をします。

「私たちがそのまんまじゃ上手くやっていけないなんて、信じたくない。それじゃまるで今までは幸せじゃなかったみたいだもの。私は、現実の私たちが間違っているんだって証明する」

(『いなくなれ、群青』より引用)

そして彼女のこの申し出に、七草は応えます。

つまり、彼は物語の果てに、自らの「理想」と向き合って生きることを決断したのです。

青春ファンタジーとして描かれた本作ですが、私たちは確かに彼らの物語から今の社会を生きていく上で大切な何かを受け取ったように感じられます。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は『いなくなれ、群青』という作品についてお話してきました。

ちなみにですが、今作は〈階段島〉シリーズの1作目という位置づけになっています。

ちなみに次作以降のラインナップは以下のようになっております。

- 『その白さえ嘘だとしても』

- 『汚れた赤を恋と呼ぶんだ』

- 『凶器は壊れた黒の叫び』

- 『夜空の呪いに色はない』

- 『きみの世界に、青が鳴る』

ちなみに第6巻となる『きみの世界に、青が鳴る』にて一旦シリーズは完結となっております。

『いなくなれ、群青』では、あまり触れられなかったキャラクターのエピソード、現実世界で七草と真辺に何があったのか?、大地という小学生の少年が〈階段島〉にやって来た理由、魔女の正体などなど今作では明らかにならなかった衝撃の秘密が続編では明かされることになります。

割と1冊1冊が読みごたえがあって、なかなか6冊一気に読むのは大変だと思いますが、個人的には作品のテンポ感も良く、ミステリとしても楽しめる内容だったので、一気に読めました。

映画をご覧になった方は、とりあえずは第2巻からでも読み進めてみてください。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。