みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね『ラストレター』についてお話していこうと思います。

前作の『リップヴァンウィンクルの花嫁』はその年のベスト映画TOP10に入れるくらいに気に入っていて、それ以前の作品も大好きな作品ばかりです。

ちなみに当ブログ管理人が1番好きなのは、『ヴァンパイア』という作品です。

おそらく岩井俊二監督作品で好きなものを聞かれて、これを挙げる人は少ないと思いますし、むしろ評価は低い方なんじゃないかと思います。

ただ、やはり彼はとにかく映像で魅せる作家だと思っていますし、そう考えた時に、退廃的でそれでいて美しい『ヴァンパイア』の映像の世界観にとにかく引き込まれてしまいました。

そして今回の『ラストレター』は、24年前に公開された中山美穂さん主演の『Love Letter』へのオマージュを強く感じさせるタイトルと名前になっています。

中山美穂さんは、お世辞にもあまりにも演技が巧いとは言えないので、この独特のセリフが脳にこべりついて離れません。

岩井俊二監督は、なぜ今になって「Letter」なんて言葉をタイトルに冠した作品を撮ろうと思ったのでしょうか?

今回はそんな『ラストレター』について感想・解説を書いていきたいと思います。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含んでおりますので、作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

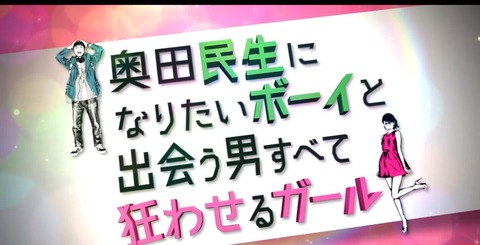

『ラストレター』

あらすじ

姉・遠野未咲の葬儀に参列した裕里は、未咲の娘である鮎美に、彼女宛ての同窓会の案内状と鮎美に遺した手紙の存在を知らされる。

姉の死を知らせねばなるまいと思い、裕里は姉の代理で同窓会へと出席するのだが、彼女は未咲と勘違いされてしまい、結局伝えることはできなかった。

しかし、同級生が誰も気がつかない中で、1人だけ未咲のふりをした裕里が会場に来ていることに気がついている人物がいた。

彼の名前は、乙坂鏡史郎であり、裕里の初恋の相手であり、未咲のかつての恋人であった。

鏡史郎は裕里が姉に成りすましていることに不信感を覚えるが、彼女への未練を断ち切れないでいたこともあり、裕里と連絡を取ることで、何とか彼女に再会できないかと画策し始める。

文通を始める2人は、少しずつ高校生時代の淡い思い出を蘇らせ、そして未咲の存在に囚われたまま、あの頃から一歩も進めないでいた自分たちを自覚するようになる。

文通を続ける中で、彼らが見出す次の一歩とは・・・?

スタッフ・キャスト

- 監督:岩井俊二

- 原作:岩井俊二

- 脚本:岩井俊二

- 撮影:神戸千木

- 美術:都築雄二&倉本愛子

- 編集:岩井俊二

- 音楽:小林武史

- 主題歌:森七菜

岩井俊二監督は原作から脚本、監督、そして編集までを一貫して自身で担当することでも有名です。

そのため今回の『ラストレター』についても映画公開より前に小説版を自ら執筆し、おそらくそれとは少し異なる物語を映画化していると思われます。

女性を主人公に据えたお伽噺的映画を撮らせると、彼の右に出る者はいないと言えるほどにその視座は一貫していて、常に女性を魅力的に演出します。

今回は松たか子さん、広瀬すずさんそして今人気急上昇中の森七菜さんが出演しているということもあり、彼女たちが岩井俊二監督のフィルター越しにどんな姿に映し出されるのか楽しみで仕方ありません。

撮影監督には、近年の岩井監督作品を支える神戸千木さんが起用されており、前作の『リップヴァンウィンクルの花嫁』から引き続きということになります。

また音楽には小林武史さんが起用されていて、彼が森七菜さんの歌う主題歌も手掛けているそうです。

- 乙坂鏡史郎(高校生):神木隆之介

- 乙坂鏡史郎:福山雅治

- 岸辺野裕里:松たか子

- 遠野鮎美/遠野未咲(高校生):広瀬すず

- 岸辺野宗二郎:庵野秀明

- 岸辺野颯香/遠野裕里(高校生):森七菜

- 阿藤陽市:豊川悦司

- サカエ:中山美穂

今回の『ラストレター』は本当に超豪華キャストと言っても差し支えないメンバーが揃いましたね。

『四月物語』でも主演を務めた松たか子さんが裕里役で出演することも、岩井俊二作品のファンとしては非常に嬉しいです。

そして『Love Letter』にも出演していた中山美穂さんと豊川悦司さんがキャラクター名は違うとはいえ、本作に出演するというサプライズには心が躍ります。

鏡史郎役には、それぞれ神木隆之介さんと福山雅治さんが起用されており、こちらも豪華ですね・・・。

そして本作のキーキャラクターでもある未咲役には広瀬すずさんが起用されています。今この世代では頭2つ抜けた演技力を持つ彼女が、岩井俊二作品で、どんな輝きを見せてくれるのかわくわくしますね。

映画において、登場人物の幼少期や子供時代、学生時代を別キャストが演じ、2人1役になっていることはしばしばあります。

この際に、如何にしてこの2人が同じ人物の違う時間軸を演じているのかを仄めかすのかは映画監督にとっても大きな悩みでしょうし、演者にとっても難しいところでしょう。

もはやそこについて何も気にしない監督もいるでしょうし、逆に気にしすぎてわざとらしい演出で仄めかそうとする監督もいるでしょう。

そんな中で岩井俊二監督と、そしてそれを演じた松たか子さんと森七菜さんは、たった1つのセリフのリズムとトーンでそれを表現して見せました。

裕里(松たか子):見ないでください、見ないでください。

裕里(森七菜):読んでません。読んでません。

この2つのセリフが繋がった時、あっこの2人は確かに「裕里」という1人の人物を演じているのだと自然に意識させられました。

こういう些細な演出まで非常に丁寧なことに感動しますし、何より松たか子さんと森七菜さんの演技が卓越しているということでもありますね。

『ラストレター』感想・解説・考察(ネタバレあり)

手紙というモチーフについて

(C)2020「ラストレター」製作委員会

『ラストレター』というタイトルの作品を語る上で「手紙(レター)」のモチーフに触れずに語っていくのは非常に難しいと思います。

本作においては「手紙」ないし「書くこと」が重要な意味を持っています。

「書くこと」について森有礼氏がヘンリー・ジェイムズ著の『ネジの回転(The Turn of the Screw)』について述べた自身の論文の中で次のように語っていました。

「在ら非るもの」をあらしめる為に可能な唯一のモードとは、つまりあの家庭教師が行った「書く」行為である。既に見たように、書かれた手紙という彼女の手記は、その中に常に / 既に書かれ得ないものであるところの「在ら非るもの」、即ち非在の「亡霊」を抱えている。

だが、それが彼女の措定する欲望の視線に捕らえられた時、つまり、彼女の「書く」行為によって可視的なものと見做される時にのみ、それは幽霊譚の中の亡霊、即ち彼女の視線を通じて立ち現れまた解消される為にのみ語られる「在ら非るもの」として視覚化されるのだ。

(森有礼『作られる幽霊譚-The Turn of the Screwにおける欲望の視線-』)

『ラストレター』において非常に重要なのは、現在の時間軸の未咲が全くもって、その姿を現さないことだと思っています。

また、この映画を鑑賞する立場である私たちは当然、未咲という人物について何も知らないわけですが、実は劇中における登場人物たちもまた彼女のことを「全て」知らないという状況に置かれていることもまた事実です。

裕里は彼女が結婚してしまった後は、疎遠になっていますからもちろん知り得ない空白の時間があります。

彼女と結婚していた阿藤だって大学時代に出会ったわけで、彼女がそれまでに歩んできた人生を知り得ません。

娘の鮎美も当然、母である未咲についてすべてを知っているわけでもありません。

そして鏡史郎の知っている未咲は、大学時代に別れた時間軸で止まっており、その後彼女が歩んだ人生を知りません。

森有礼氏が先ほどの論文の中で、「幽霊譚を欲するのは、我々読者だ。」と述べていますが、『ラストレター』という作品は書き手と読み手の両方を1つの作品の中に内包しています。

この作品における「幽霊」とは明らかに未咲のことであり、登場人物たちはそれぞれにとっての「在ら非るもの」としての未咲の「幽霊」を視覚化しようとしているのです。

そうして登場人物たちによる手紙を「書く」そして「読む」行為によって、未咲の「幽霊」が断片的に可視化されていき、1つの像を成して行く構成になっているのもお見事でしょう。

手紙はメールやSNSと違って、返信がすぐに届くものではありません。

つまり自分が送ってから相手の書いた手紙が自分の下に届くまでに、時間差があるわけで、それを表現するために、『ラストレター』という作品は、回想を断続的にインサートするという手法を取っています。

こういった編集のテンポ感により、登場人物が未咲について新しい情報を得るタイミングと、映画を鑑賞している私たちが未咲について知るタイミングが見事に一致し、物語の中へ自然と引き込まれる作りになっているのはもはや職人芸でしょう。

そしてそんな登場人物と私たち鑑賞者のリンクが「幽霊譚を欲するのは、我々読者だ。」に立ち返らせ、「書き手」と「読み手」のコンテクストは、映画の中から解き放たれ、一般化され、普遍化されていきます。

そういう意味でも本作は、作り手が物語を描く理由を描いたと同時に、私たちが物語を求める理由を描いている様でもありますね。

本作のカメラワークに込められた生と死の対話

映画『ラストレター』を見ていて、当ブログ管理人が真っ先に感じたのは、冒頭のカットが『Love Letter』を強く意識したものであることでした。

『Love Letter』においては、雪山に横たわり息を止め、再び呼吸を始める博子のクロース・アップから始まり、彼女が山を下っていく描写を一気に遠景からのロングショットで捉えます。

この2つのショットの使い分けは、そのまま『ラストレター』にも踏襲されています。

とりわけ、前者が「生」の世界に留まる鮎美や颯香を強く映し出している一方で、彼女たちが水遊びをする様子や葬儀の会場を上空からのロングショットで見つめているのは、「死」の世界にいる未咲でしょう。

この映画は、「生」の視点、「死」の視点の2つをカメラワークに取り入れることで、未咲の不在性と彼女が今もこの世界を見守っているというIFを際立たせています。

印象的なのは、葬儀の後に仏壇の前に裕里、鮎美、颯香の3人が座って話をするシーンがありますが、このシーンは実に奇妙な位置から撮影されています。

お気づきの方も多いかと思いますが、このシーンは実は仏壇の上に置かれている未咲の遺影から見た世界を撮影しているかのようなアングルなのです。

このショットは間違いなく、冒頭のロングショットと合わせて、『ラストレター』という作品には「死」の世界からの視点が介在していることを担保しています。

こういったショットを効果的にしているのは、本作に「現在の未咲」の姿を一切登場させないことです。

遺影はまだ若い頃の彼女の写真になっていますし、回想などで阿藤と暮らしていた頃の未咲が描かれるはこともないので、本作においてはいつまでも現在の彼女が空白のまま放置されています。

しかし、その空白性によって、作中に散りばめられたいくつかのロングショットが彼女の視点かのように機能し始め、どこかでこの物語を見つめているようなそんな風に錯覚させてくれるわけです。

本作のラストカットにも、冒頭に似たロングショットが用いられていましたが、これもまた彼女が鮎美や鏡史郎たちの「未来」を見守っているという希望に満ちた演出として機能していたと思います。

見つめ、見つめられる2つのモチーフ

本作はキャスティングや演出から一貫して、作中に2つの相反するモチーフを散りばめてあります。

物語にそれほど深く関わらないものであれば、「ボル」と「ゾイ」と名づけられた2匹のボルゾイが作中に登場しますが、これについて小説版では次のように記述されています。

あと、ひとつお願いがあるんだけど、ボルをください。あいつゾイと離れ離れでかわいそうだから。一緒に暮らした方が幸せだと思うんだ。

(小説『ラストレター』より引用)

この2匹の犬に2匹で揃うことで「ボルゾイ」という名称が完成するような名前をつけたのが、実は示唆的であり、それこそが本作における様々な2つのモチーフの関係性を象徴しているようにも思えます。

先ほどカメラワークのお話の中で挙げた「生」と「死」もそうですし、「現在」と「過去」もそうです。

映画『ラストレター』は映像の中に、2つの相反するモチーフを散りばめ、それらが見つめ合い、時に重なるような演出を施すことで、それらの対立と融和を鮮やかに描き出しました。

とりわけキャスティングにおいて、高校時代の裕里と未咲を演じた森七菜さんと広瀬すずさんがそのまま颯香と鮎美を演じていることの意味合いは非常に大きいと思われます。

鏡史郎が昨日のことのように覚えている学生時代においては、まだ仲多賀井高校には多くの生徒が通っており、そこには裕里と未咲がいるわけです。

一方で、現在の時間軸において高校は廃校になっており、もはや誰も通ってなどいないわけですが、鏡史郎はその場所を偶然訪れた際に、同じ姿をした颯香と鮎美に出会います。

この時、鏡史郎は目の前にいる颯香と鮎美を通じて、卒業式の答辞の中に綴った「この場所」へと帰って来るのです。一瞬あの頃にタイムスリップしたかのように感じられたのではないかとも思いますね。

そして彼は、2人に招かれて、未咲の実家へと赴くわけですが、ここで1つ印象的なカットが登場します。

鏡史郎は彼女の実家に足を踏み入れると、その縁側の窓から庭を見つめるような仕草を見せているのですが、ここに非常に重要な視線の交わりが生じています。

「縁側」というモチーフを登場人物たちの動線の中で効果的に機能させていたと言えば成瀬巳喜男監督の作品が浮かびますが、今回の『ラストレター』でも縁側のこのシーンが印象的なのです。

というのも、鏡史郎が縁側の向こうに広がる庭を家の内側から見つめるショットというのは、回想シーンの中にあった彼が未咲の写真を見るために、裕里に招かれて、家を訪れるシーンと呼応しています。

回想の中では、彼は縁側に上がって話すことはなく、裕里にスイカでも食べていってと促されるもそれを固辞し、部活があるからと家を去っていきますよね。

つまりこの時点では、鏡史郎は未咲の物語に何の関与もしていない人間であったわけですが、現在の時間軸においては縁側に上がっており、彼女の物語に強く関与した人間になっているのです。

その「過去」からの視点と、「現在」からの視点が交錯する瞬間を何気なく演出し、同時に「現在」にはあの頃の裕里と未咲と同じ姿をした颯香と鮎美がいるという奇妙な状況を作り出しています。

そしてこの物語のクライマックスとも言える鮎美が自分の母であるについて語るシーンですが、ここでは実に興味深い演出が施されていました。

未咲の遺影と鮎美が重なるように配置されたこのシーンでは、単に鮎美が自分の母について鏡史郎に語っているだけの様でありながら、未咲が娘の身体を通じて彼に語り掛けているかのようにも感じられ、実に重要的な味わいを孕んでいるのです。

ここまで『ラストレター』においては、「現在」と「過去」そして「生」と「死」と対比し、その距離感を感じさせるような演出を施してきました。

しかし、このシーンでは、鮎美を演じる広瀬すずさんの身体を通じて、「現在」と「過去」そして「生」と「死」が1つに混ざり合い、鏡史郎の前に現前しているかのようであります。

「ボル」と「ゾイ」が2匹合わさって初めて「ボルゾイ」という言葉を成すように、これらの対立するかのように思われた2つのモチーフが静かに溶け合い、その境界が融解していく様を岩井俊二監督は見事に描いて見せたのです。

そして、この2つの対照的なモチーフの対立と融合という本作の展開に重なるのが、彼自身が初期の作品の中で特に強く描いていた「IF」の文脈でもあります。

岩井俊二監督が描く新たな「IF」の物語として

(C)2020「ラストレター」製作委員会

岩井俊二監督の作品には、常に「IF」の世界観が通底しています。

私はあなたかもしれないし、あなたは私かもしれない。

この世界観が最も堅調に表出していたのが『打ち上げ花火下から見るか、横から見るか』と『Love Letter』の2作品だと思います。

前者は、プールでの2人の少年の競争の勝敗を巡って物語が分岐する構成になっており、勝った方がクラスのマドンナ的少女と夏祭りの花火を見に行くという流れになります。

そしてその分岐点で物語が異なるベクトルへと進行していき、違った結末が用意されているというわけです。

後者は、「藤井樹」という同姓同名の男性と女性が登場し、男性の方の「藤井樹」が亡くなったことをきっかけに、彼の恋人である博子と、彼に初恋の淡い好意を寄せていた女性の「藤井樹」の不思議な関係性を描きます。

この作品における博子と樹の関係性には、まさに「私があなたである可能性」が内包されているように感じられます。

博子と樹をどちらも中山美穂さんが演じていることも本作の「IF」性に拍車をかけており、樹はもしかすると初恋を成就させて博子の立場にいたかもしれないし、博子はもしかすると高校時代に出会って同じように一目惚れするも、その思いを遂げられなかったかもしれないのです。

同じ名前、同じ用紙を媒介として岩井俊二監督は「IF」の世界観を自在に操り、そしてそこに「生」と「死」の関係をリンクさせてくるのです。

物語の終盤に、中山美穂さんが演じた「藤井樹」が生き残るという描写は、冒頭に2人が思いを寄せていた「藤井樹」が死亡するのとは対比的と言えますよね。

人間が人間の外部に様々な自分の人生の可能性を見出し、そんな「IF」に引き寄せられていく主人公の姿を描きながらも、今を生きることを選ぶ登場人物の姿が、彼の作品においては非常に印象的と言えます。

そして今作『ラストレター』においても、そんな彼の「IF」の世界観が強く反映されています。

ただ『Love Letter』は「IF」の世界が明確に存在しつつも、そこは足を踏み入れることができない領域として扱われていたのに対して、『ラストレター』においては、登場人物がそこに自ら足を踏み入れる様子を描いています。

裕里は未咲の招待状で同窓会に行くという行為を通じて、彼女の人生の一部を体験し、そして彼女のふりをして鏡史郎に手紙を書くのです。

「お姉ちゃんのふりをして手紙を書いていたら、お姉ちゃんの人生がまだ続いているような気が、ちょっとしました。」

(映画『ラストレター』より引用)

彼女は、自分が高校時代に手に入れることのできなかった鏡史郎からの恋心を一身に受けていた未咲の人生を演じることを通じて、そんな「IF」の世界を体感します。

一方の鏡史郎は未咲との再会を願う中で、高校時代に自分の手紙が届かなかったことや大学時代に恋人関係になるも阿藤という人物に彼女を奪われてしまったことを深く悔いています。

映画の予告編にもあった裕里の「あなたが結婚してくれてたら・・・。」というセリフも印象的ですが、鏡史郎自身もまた自分が結婚していたら、彼女は死なずに済んだのではないかという「IF」の世界に浸っているのです。

『ラストレター』という作品は、確かに裕里と鏡史郎を「IF」のお伽噺の中へと巻き込んでいくのですが、もちろんその帰結にあるのは、そこから抜け出し未来に向けて一歩を踏み出すことです。

裕里は夫と喧嘩し、夫婦生活に嫌気が差していたこともあり、再会した鏡史郎に少し惹かれてしまうわけですが、彼女は自分の夫への思いを再確認し、自分の家族への愛情を確かめる中で、少しずつ「IF」の呪縛から解かれていきました。

一方で鏡史郎は、未咲の夫であった阿藤の厳しい言葉をかけられる中で、少しずつ「自分が結婚していたら・・・」という「IF」の世界から解き放たれていくようでもありました。

「お前は単にフラれたんだよ。あいつにさ。なんだよ、お前があいつと結婚してたら、幸せにしてやれたとでも思ってんのかよ?小説一冊しか出してねえ売れねえ小説家がよ、幸せにしてやれたのか?」

(『ラストレター』より引用)

結局は、これが彼にとっての現実なのだということを突きつけられてしまいます。

阿藤というキャラクターは鏡史郎の「IF」として強く機能していることは明白です。

鏡史郎の実は「売れない小説家」であり、もし裕里が言うように彼が未咲と結婚していたとしても彼女を幸せにできたかどうかは分かりませんし、もしかすると彼は阿藤になっていたかもしれません。

だからこそ、彼もまた「未咲」という幻影から逃れて、自分の人生を生き始めなければならないということを痛感させられるのです。

しかし、本作はそんな岩井俊二監督が問い続けてきた「IF」をむしろ肯定するかのような作品とも言える幕切れを用意しています。

小説家として生きることと「IF」

(C)2020「ラストレター」製作委員会

本作の小説版は物語のラストに、鏡史郎が高校時代に未咲のために書いた卒業式の答辞がインサートされています。

なぜ、そんな結末に至ることになったのかを考えてみますと、それは本作が鏡史郎という小説家の物語でもあるという側面を持っていることがキーになると思います。

鏡史郎は未咲の夫であった阿藤から、小説家としての自分を全否定されてしまうわけですが、そこから1冊の小説が結びつけた不思議な運命の連鎖が起こります。

そもそもこの劇中小説に彼が『未咲』という彼女と同名のタイトルをつけていることにも、本作の「IF」性が強く投影されていると言えるのですが、未咲は苦しい生活の中でこの小説を心の支えにしていたというのです。

そして彼女に瓜二つの娘である鮎美がこの本を読んで、こんなセリフを言っていることにも非常に重要な意味があります。

「いろいろ、つらいときも、あったんですけど、母をモデルに小説を書いたこの人が、いつか、きっと、この人が母を迎えに来てくれるって気がして。それを想ったら、なんかすごく、がんばれました。もっと早く来て欲しかったけど。でも、母も喜んでいると思います。」

(『ラストレター』より引用)

全く売れなかった彼のデビュー作『未咲』が確かに誰かの心に届き、そして心の支えになっていたという事実に彼は「小説家」として涙が止まらなくなっているとも言えます。

阿藤に小説というものの意義そのものを否定されてしまったわけですが、彼の著した小説には確かに意味があったのだと彼はここで痛感したわけです。

そうして、小説『未咲』という本作における「IF」性の中心にあるモチーフが肯定されることによって、『ラストレター』という作品は「IF」の肯定へと傾いていくのです。

ああ、人生とはなんという奇遇の連続で成り立っているのだろう。なんというめぐり逢いの積み重ねによって出来上がっているのだろう。

(小説『ラストレター』より引用)

言い換えれば人生は「IF」を排除した現実の連続ではなく、むしろ「IF」の連続の中で構築され得るものなのではないかということでもあると思います。

だからこそ、そんな「IF」を捨てないという決意をし、鏡史郎は「小説家を続ける」ことを宣言するのです。

彼が、これからも小説を描き続け、その中で未咲を登場させ続けたとしても彼女が亡くなったという事実が変わることはありませんし、彼が小説家として大成するかどうかと聞かれると難しいかもしれません。

しかし、例え「IF」の中に存在している未咲であったとしても、彼女が今を生きる鏡史郎や裕里、そして鮎美たちに影響を与え、その心の支えになっていく可能性は大いにあると言えます。

それを証明するために、未咲は自分の最後の手紙として娘に託した手紙に、鏡史郎が書き、彼女が読んだ卒業式の答辞の文章を書いたとのだと私は考えています。

この答辞における未咲と鏡史郎の関係性は、実は脚本家と俳優の関係に似ていますし、もっと言うなれば小説家とキャラクターの関係に似ているとは思いませんか。

これは私の解釈ではありますが、未咲が遺言に鏡史郎が書いた当時の内容を選んだのは、私が死んだとしても私は彼の書いた小説の中でいつまでも生き続けるというメッセージが込められていたからではないでしょうか?

鏡史郎が書き未咲が読んだ答辞、鏡史郎が『未咲』の巻末に掲載した答辞、そして未咲がが娘に宛てた遺言。

3つの文章は確かに一言一句違わず同じであるわけですが、1つだけ明確な違いとして挙げられるのは、未咲がが娘に宛てた遺言は他でもなく彼女の言葉であるということです。

なぜなら、この場合に関しては、他でもない彼女自身が選んだ言葉であるからです。

つまり、鏡史郎が書いた言葉を読むことで彼女は、例え姿かたちはなくとも「生き続ける」ことができるのだという点を、ラストに挿入された答辞の文章は仄めかしているように感じられました。

未咲はもうこの世に名はいませんが、小説家として鏡史郎が『未咲』をそしてその続きを描き続ける限りにおいて、彼女は「死なない」わけで、彼が「小説家を続ける」ということはつまり、彼女の「延命」を望むということでもあります。

これまで小説家として、そして映画クリエイターとして数々の「物語=IF」を世に送り出してきた岩井俊二監督にとっても、本作は自分自身の作家としての思いをストレートに表現していたと言えるでしょう。

一見対立している「現在」と「過去」や「生」と「死」、そして「IF」と「REAL」の境界をも瓦解させ、その中を自由に行き来して、物語を紡ぐことができるのが、「物書き」の本懐なのです。

森七菜さんの『カエルノウタ』の意味と解釈

さて、今作『ラストレター』のエンドロールでも流れる森七菜さんの『カエルノウタ』ですが、岩井俊二さんが自ら書き下ろしたという歌詞が非常にミステリアスですよね。

単純に思えるのですが、深く読み解こうとすると、意外と難しく感じられるこの曲の歌詞を当ブログ管理人なりに解釈してみました。

この曲の歌詞においてキーになるのは「水」と「カエル」の2つだと考えています。

岩井俊二監督は、作詞をするにあたってイソップ童話を参考にしたということですが、歌いだしの歌詞は明らかに「少年たちとカエルたち」を思わせる内容です。

つぶてを水に放つ

破門が輪を描き広がる

はしゃいだ子どもたちの

(森七菜『カエルノウタ』より引用)

少年たちが水辺に石を投げていると、カエルが「あなたたちにとっては遊びでも、私たちにとっては生きるか死ぬかなのです。」と返答するという短いエピソードです。

端的に言うと、物事には二面性があり、自分の立場と相手の立場は必ずしも同じとは限らず、時には正反対であることもあるという教訓が込められたエピソードと言えるでしょうか。

この二面性ないし、2つの対照的な立場やものという構造が、映画『ラストレター』に非常に通じていることは、ここまでのレビューでお話してきた通りです。

「生」と「死」、「現在」と「過去」そして「IF」と「REAL」といった2つの対照的なモチーフが「物書き」という特異点によってその境界を融解されていく様を描いた作品だからこそ、この童話の対比関係にもリンクします。

ただ、歌詞をよくよく見てみると、実は「祈り」や「墓標」といった「死」を連想させるキーワードが散りばめられていることに気がつきます。

実はグリム童話ないし古いゲルマンの伝承や信仰において、カエルというモチーフは次のように考えられていたそうです。

古いゲルマン(ドイツ)の自然信仰では、水場に住むカエルは、水の精にも等しき「あちら側」の世界の住人で、死者の化身あるいは生まれ変わりであるとともに、生命を「こちら側」の「此岸」へもたらすものとしても信じられていた。

(大野寿子『水とカエルの物語』より)

このように、グリム童話やドイツの伝承においては水の底には「あちら側」の世界があると言われていて、カエルは水場に住んでいる生き物であり、水と陸を行き来できる性質からこのように生命を2つの世界で橋渡す存在と言われていたのです。

この「カエル」の解釈に基づいて考えると、この歌は、やはり「カエル」という生き物が『ラストレター』における「物書き」に重ねて描写されているように感じられます。

そして歌詞を見て見ると、1番には

- 水に放つ

- 波紋を描き広がる

- うつむいて

- 書き捨ててきた

といった上から下に物を捨てた時に起きる反応や単純に下を見る動作に関する歌詞が多く散りばめられています。

一方で2番の歌詞を見てみると「笑顔で空を見て」という歌詞が真っ先にあり、上の方向に向かって歌ったり、祈ったりしている情景が思い浮かぶようになっています。

ここで水の底には「あちら側」の世界があるとするグリム童話やドイツの伝承の世界観を思い出してみますと、1番の歌詞は「こちら側」から「あちら側」を覗こうとしているベクトルが、2番の歌詞には「あちら側」から「こちら側」を覗こうとしているベクトルが垣間見えるようになっているのです。

そして楽曲の終盤になると「月と日」や「汽水(淡水と海水が混ざる水域)」といった2つの対照的なものが同居する意味合いの言葉が挿入されています。

これは、まさに1番と2番で示されていた2つのベクトルが混ざりあい、そして同じ場所へと辿り着くことを表しているようですよね。

映画『ラストレター』を見た人であれば、先ほども挙げた「生」と「死」や「現在」と「過去」といった対照的なものが溶けあい1つになっていく様を思い浮かべることができるでしょう。

そうしてもう絶対に会えないはずの隔てられた世界にいる2人が、カエルという「物書き」の力を借りて再会することができるという少しロマンチックな愛の歌ではないかと当ブログ管理人としては解釈しました。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は『ラストレター』についてお話してきました。

岩井俊二監督作品は、小説と映画で全く味わいが変わって来ることもしばしばですので、まずは小説を読んで率直に感じた思いを残しておきたいと感じたため、先に書いた次第です。

ただ、岩井俊二監督が本作を小説版としてリリースした意味は、やはり最後に記された当時を読んだときにハタと気がつかされます。

そうなんです。この2つの小説はどちらも鏡史郎が書いた答辞で締めくくられているわけですよ。

こういう小説という媒体を使ったメタ的で洒落の効いた演出を施してくるのが小説家岩井俊二だと思っています。

だからこそ小説版は小説版で、映画版は映画版でと別々に味わうことで、その世界観をより深く知ることができるのだと思います。

当ブログ管理人も映画版はについて公開日に真っ先に鑑賞してくる予定ですので、鑑賞後に映像表現としての本作への感想や解説を追加して、改めて記事としてまとめ直そうと思います。

映画版鑑賞してまいりました!(追記)

小説版も非常に洒落た技巧が凝らされていましたが、映画はやはり岩井俊二監督の本分ですから、本当に圧倒的でした。

映画におけるすべての要素が有機的に絡み合い、1つの作品を成しているという感触が確かにあり、素晴らしい出来栄えでしたね。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。