みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『燕 Yan』についてお話していこうと思います。

当ブログ管理人は「燕」の中国語読みが「ヤン」なので、タイトルは「やん」と呼んで、「Yan」がその読み方を表しているんだろうなと認識していました。

劇場アナウンスでは『つばめ やん』とアナウンスされていて、そこ「つばめ」と読むんだと思うと同時に、関西育ちの性なのか「つばめやん!」とツッコミを入れてしまいましたね(笑)

ただ、鑑賞後にパンフレットを読んでいると、どうやら読み方は「つばめ イェン」のようですね…。

閑話休題、本作は当ブログ管理人も一押しの日本で今最も注目されている映画カメラマンの今村圭佑監督の初監督作品となります。

パンフレットの中で、彼は自分は監督のような0から1を生み出すタイプではなく、カメラマンとして1を100にするプロセスで力を発揮できるタイプだと自負していたために、監督をやろうと思ったことはこれまでになかったと語っていました。

映像的には最近公開された『新聞記者』『ホットギミック』『サヨナラまでの30分』などの作品と似ている部分が多々ありながらも、作品全体のトーンや作りは全然違うものになっていると感じます。

ただ、今村圭佑監督らしいなと思ったのは、やはり「語りすぎないこと」ですね。

邦画には、どうしても「説明っぽい」「語り調の」映画が散見されるのですが、カメラマンからキャリアをスタートさせた今村監督だからこそ映像に多くを託しきる英断ができたのだと思います。

ただ、その余白が多すぎるあまりに「映像詩」のようになりすぎていて、観客にうまく理解や想像の方向づけが出来ていない部分もあったと感じるので、その辺りのバランスというものも今後確立されていくのかなと感じています。

さて、今回はそんな映画『燕 Yan』について感じたことや考えたことをお話していきましょう。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となります。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『燕 Yan』

あらすじ

28歳の早川燕は、建築設計事務所で働いている。

彼の実母である淑恵は台湾人であり、彼は日本と台湾のハーフである。そんな人とは異なるルーツを持っているために、彼は幼少期に苦悩の時期を過ごした。

淑恵の言葉の影響を受け、どこか日本語の話しぶりもおかしかった彼は、クラスメートからいじめられ、それ故に母が台湾人であることを憎むようになり、ついに「日本のママが良かった」とまで言ってしまう。

その後、母は兄である龍心を連れて台湾へと戻ってしまい、彼は父と2人で生活することとなる。

この一件以来、彼は自分は母親に捨てられたのだと錯覚し、それ以来手紙1通よこさない淑恵と彼女についていった龍心に強い憎悪とジェラシーを抱くこととなるのだった。

それから時は流れて28歳になった彼は、ある日、父親から「これを台湾にいる龍心に届けて欲しい」として相続放棄のための書類を託される。父は自分の借金による不利益を子どもたちに与えたくなかったのである。

今更、母の故郷に行きたくないし、兄にも再会したくなんてないと考えていた彼ですが、父の最期の頼みだとほだされ、単身台湾へと向かうこととなる。

それは自分のルーツを、そして居場所を知るための旅となっていくのだが…。

スタッフ・キャスト

- 監督・撮影:今村圭佑

- 脚本:鷲頭紀子

- 撮影:今村圭佑

- 照明:平山達弥

- 録音:近藤崇生

- 美術:佐藤彩

- 編集:平井健一

- 音楽:堤裕介

記事の最初にもお話したように監督を務めたのは、カメラマンとして今注目を集めている今村圭佑さんですね。脚本には鷲頭紀子さんがクレジットされています。

そして本作のキーマンであるのが、照明の平山達弥さんと、編集の平井健一さんですよね。

この2人は『ホットギミック』や『サヨナラまでの30分』などでも今村圭佑さんと作品を作り上げてきたスタッフです。

平山達弥さんの原色を印象的に用いる照明の使い方であったり、平井健一さんの変幻自在の編集スタイルは、今村圭佑さんの映像を支える上で欠かせない要素となっています。

劇伴音楽には『デイアンドナイト』の堤裕介さんが起用されており、主人公の影と光の物語を見事に彩ってくれました。

- 早川燕:水間ロン

- 林龍心:山中崇

- 淑恵:一青窈

主演の水間ロンさんは、中国で、生まれ大阪で育ったという、まさしく燕と同じような境遇を持っている役者です。

そのため、今作の親子の描写には、彼が幼い頃に自分の母親との関係の中で、起きたことや放った言葉がそのまま反映されているようですね。

インタビューの中では、母がコイン入りの餃子を作ってくれたことや「日本人のママが良かった」という言葉を発したのは、彼自身の経験だと語っていました。

一方で、母親を演じた一青窈さんも台湾人の父と日本人の母の間に生まれたハーフということで、主人公が経験したようなことを自分事として知っている方です。

劇中で燕が「魯肉飯」(ルーローファン)の茶色い弁当が嫌だったと語る一幕がありましたが、これは一青窈さん自身のご経験なのだそうです。

彼女は実際に「魯肉飯」(ルーローファン)の弁当は嫌だからサンドイッチのカラフルな弁当にして欲しいと両親に懇願したんだとか…。

人と異なるルーツやバックグラウンドを持ちながら、マイノリティとして1つのコミュニティで生きることは非常に難しいものです。

そこに正面から向き合った物語として、こういった自分事として、その苦しさを体験してきた役者を起用するのは、映画作りの姿勢として素晴らしいと感じます。

『わたしはダニエルブレイク』でカンヌ国際映画祭を制したイギリスのケンローチ監督は、自分の映画に出演する役者を決める際に、役者自身のルーツや育ち、経済状況、生活など様々な側面を考慮するそうです。

昨年末に公開された労働者階級の悲惨な現状を描いた『家族を想うとき』の配役に当たっては、役者に労働者階級として生きてきた人たちを抜擢しました。

本作『燕 Yan』はそういう意味でも作り手の本気度が伺える作品ではないでしょうか。

『燕 Yan』感想・解説(ネタバレあり)

映像の魔法に魅せられる

(C)2019「燕 Yan」製作委員会

今村圭佑さんが撮影を手掛けているからという先入観ありきという側面もあるとはいえ、それでも本作『燕 Yan』の映像は非常に優れていると感じました。

被写体の捉え方ももちろん巧いのですが、個人的に今村圭佑さんの映像に感じたのは、やはり映像全体のコーディネートが非常に細かくて、美しいという点ですね。

ですので、先ほども書いたように照明や編集と言った要素が要になっていて、それらとシナジーを発揮することで、独特の映像の世界観を作り上げているのです。

まず、今作において編集というものが、燕の身の置き所の無さと言いますか、自分が何者なのかが掴めないというアイデンティティの揺らぎを巧く表していました。

作品の序盤から中盤にかけては、登場人物の動きや表情を、短時間のショットの細かい移り変わりの中で表現していく事が多かったように感じます。

平井健一さんは『ホットギミック』で静止画と動画を織り交ぜた圧巻の高速編集スタイルを披露していましたが、それに通じるものを今作にも感じました。

登場人物の動作を不安定なカメラワークで捉え、そしてそれを多方向からのショットで撮影して、編集で1つに繋いでいったのでしょう。

時に現在と過去、日本と台湾と違う時間や場所の映像を織り交ぜながら、映像を展開していくスタイルは、まさしく燕のアイデンティティの揺らぎを可視化しています。

彼は自分自身を1つの方向から見ることができていなくて、いろいろな方向から見ているわけですよ。

それ故に、自分で自分をどんなふうに見たらよいのか、他人は自分をどんなふうに見ているのか、家族は自分のことをどう思っているのか、そういった視線が混在していて、自分自身を確立できていないんですね。

そのある種の「不安定さ」が編集や撮影の中で表現されているのは、非常に素晴らしいと思いました。

また、平山達弥さんの照明は『サヨナラまでの30分』でも顕著でしたが、青、赤、黄の原色を積極的に用いる傾向があると感じます。

この3色は、色の三原色と呼ばれるものですが、ゲーテの『色彩論』によると、最も光に近い色は黄色とされていました。一方で闇に最も近い色は青色とされたのです。

そして、その黄色と青色が高昇することによって生まれるのが、赤色であるという考え方が為されていました。

ただ、『サヨナラまでの30分』の記事の中でも言及しましたが、この関係は見方を変えるならば闇を象徴する「青」に愛や生命を象徴する「赤」が架け橋となることで、「黄」という光に辿り着くことができると読み替えることができるのです。

作品を見ていると、青色と赤色の照明が作品全体を包んでいたことは明白です。

日本で夜の街を歩く燕を包み込んでいたのは、青色の光であり、一方の台湾の夜の町でも彼は青色の光に包まれていました。

この2つの違う場所で青という色の光で統一したのは、燕が日本に居ても台湾にいても自分の居場所を見出すことができないという身の置き所の無さの表出でしょう。

しかし、そこにトニーという人物が介入することで、映像の色が変化し始めるのに、気がつきましたか。

彼が映像に映り込むようになると、「赤色」の照明が増えていくのです。

これは、トニーが燕にとっての、そして龍心にとっての光をもたらしてくれる人物なのだというある種の視覚的な暗示とも取れました。

面白いのは、彼が台湾の実家を訪れた最初の夜のシーンでして、この時にビールを飲みながらトニーが燕にカラオケバーにいる龍心と話すべきだと告げるのですが、この時の照明や舞台装置の色遣いに注目してください。

燕の立っている画面の左側には青色が、トニーの立っている画面の右側には赤色が使われていて、そして2人の間に見えている外へと出るための扉には何と黄色が使われているのです。

この色の使い方って本当にお見事としか言いようがなくて、扉の向こうには黄色=光があって、燕は青=闇の中にいるのだけれども、トニーの言葉によって、扉の向こう側へと出て行くという物語の構造が見事に映像に投影されているんですよね。

その他のシーンでも、今作は非常に影や夜の闇を強調するようなシーンが多いのですが、画面のどこかに必ず光が見えているという設計になっていたように感じます。

暗い部屋の中にいても、窓からは光が差し込んでいたり、カラオケバーの暗いネオン照明の中でも、2人が座っているデスクだけは「黄色」に見えるように光が加えられていました。

これらの演出は、登場人物が闇の中にいたとしても、いつかはその光に辿り着けるのだという、彼らの向かう未来を暗示していました。

このように今村圭佑さんの作る映像は、単純にカメラワークが素晴らしいというのもありますが、それ以上に映像全体をコーディネートしていく技量が高いのかなと今作を見ながら改めて実感しました。

照明や編集とのシナジーを生み出しながら、物語を雄弁に演出する映像を作り上げていけるところにその魅力と才能が宿っているのでしょう。

2つのルーツ、2つの名前。そしてたった1人の自分。

(C)2019「燕 Yan」製作委員会

最近、本来なら4月公開予定でしたが、公開が延期となった『フェアウェル』という作品を自宅で鑑賞しました。

実は、この作品も中国とアメリカを舞台にした1人の女性のアイデンティティの揺らぎを題材にしていて、自分のルーツと華族との繋がりをメインテーマに据えています。

その点で『フェアウェル』と今作『燕 Yan』は非常に似ていると思いました。

さて、今回お話している『燕 Yan』という作品では、冒頭に少しネタにしてしまいましたが、このタイトルの読み方に重要な意味が隠されています。

「燕」という文字は日本語だと「つばめ」ですが、中国語読みだと「ヤンまたはイェン」となります。

一方で、「燕」は作中で印象的なモチーフとして扱われていました。

この鳥は、渡り鳥でして、夏と冬に自分の住処を変えることでも知られています。劇中では台湾(中国)と日本を行き来していて、2つの国に居場所があるんだと言われていましたね。

つまり、この名前は1つの語でありながら日本と台湾という2つのルーツを含意する名前になっているわけですね。

そして、同時に自分の居場所がどこなのかを見出すことができない燕の苦悩を表す記号にもなっているわけです。

ただ、台湾で出会った少年が「燕」は日本と台湾のどちらにもいくことができる鳥であるとして、その身の置き所の無さをポジティブな言葉で表現していました。

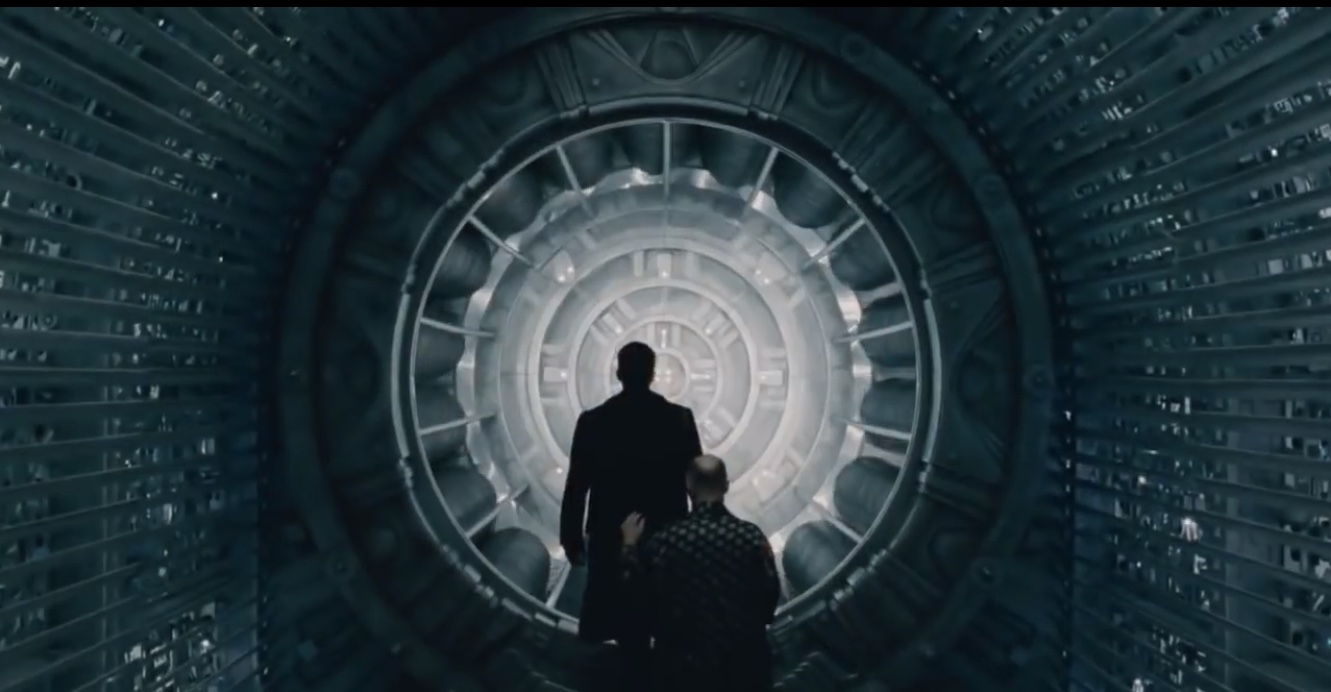

そして、何と言ってもラストシーンは、映画の魔法、フィクションだからできる魔法としか形容できない素晴らしい演出でしたね。

檻を思わせるような窓の格子の内から光に手を伸ばしている燕。その構図が現在と過去を行き来し、異国の地から日本にいる彼のことを思っていた母親の姿とリンクします。

そして、突然風に吹かれて、彼が幼い頃に描いた「燕」の絵の中から燕が飛び出していき、格子の向こうの光へ向かって飛び去って行くのです。

このイラストの中から飛び出した「燕」というのは、もちろん燕の心情のメタファーです。

(C)2019「燕 Yan」製作委員会

彼が人生で一番幸せだった幼少期に、その思いと共に絵の中に閉じ込めた幸福感であったり、温もりであったり、愛情であったりがあの「燕」には込められています。

一方で、同時に今作に登場した人物たちの思いの投影でもあると思います。

台湾の地で母を守という一心で暮らしていましたが、馴染むことができず日本に思いを馳せていた龍心、そしていつも台湾から日本にいる息子のことを愛し続けていた淑恵もそうでしょう。

1つの場所を選択せざるを得なかったがために、鳥かごの中に閉じ込められていた彼ら。

そんな彼らのお互いを思う気持ちが、放たれて、そして光へと向かって行く。

どこまでも自由で、開放的で、そして希望に満ちたこの無言のラストシーンに心を鷲掴みにされました。

1つの場所。1つの名前。1つのルーツ。1つの家族。

何でも1つに確立されることだけが「普通」ではないのだと。

2つの場所。2つの名前。2つのルーツ。2つの家族。そしてたった1人の自分。

それこそが自分なのだと思えたからこそ、そんな2面性を象徴する「燕」は空へと放たれ、確かに希望へと向かって飛び立っていくのです。

アイデンティティの揺らぎというのは、近年の物語においてもしばしば扱われるテーマですが『フェアウェル』も含めて、どう演出するかで作品の出来栄えが大きく変わって来ると思います。

そして、『燕 Yan』はあえて、フィクショナルな演出を施すことで、映画としてのアンサーを示してくれたように感じました。

突如としてリアリスティックな世界の中に、絵の中から飛び出したフィクショナルな鳥が介入してくるという奇抜でいて、魔法のような技に映像の可能性を改めて考えさせられた思いでもあります。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『燕 Yan』についてお話してきました。

今村圭佑さんが撮影監督として携わった他の作品もぜひ見ていただきたいですね。

個人的には『デイアンドナイト』と『ホットギミック』の2作品は見て欲しいと思っております。

特に後者は日本の映画界に革命を起こした衝撃的な作品ですので、映像作品として見る価値のある1本です。

彼が、今後監督として作品を作り続けていくのか、それとも撮影監督にこだわり続けるのかは分かりませんが、これからも注目していきたいですね。

『万引き家族』の近藤 龍人さんと2人で、今日本の映画における撮影を牽引している1人だと思いますし、今後も新しい映像の可能性を模索し続けて欲しいです。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。