みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『はちどり』についてお話していこうと思います。

当ブログ管理人は、基本的に韓国映画に疎くて、映画好きの方と話していても韓国映画の話題になると、なかなかついていけないということが多々あります。

それはさておき、そんな「韓国映画にわか」の自分でさえも見たいと思わされてしまうほどに、魅力がある作品であるという点は強調しておきたいですね。

公開規模が小さいので、見たいと思っていてもなかなかチャンスがないという方もいらっしゃることと思いますが、徐々に公開館数も増えていくようなので、ぜひチェックしてみてください。

この『はちどり』という作品は、キム・ボラ監督の初長編作品でして、それでいて世界の映画祭にて高く評価され、注目を集めました。

韓国は国を挙げて映画を文化として育てようと試みているわけですが、その成果もあって、次々に有望な新人監督が台頭してくるのは少し羨ましくも感じます。

1990年代の韓国を舞台に、1人の少女が自分を取り巻く社会や人間との関わりの中で成長していく様を瑞々しく描いた作品と言うことで、予告編の時点で心を鷲掴みにされました。

加えて、「この世界が気になった」というポスタービジュアルに掲載されているキャッチコピーが素晴らしいですよね。

思わず、私も「この映画が気になって」しまいましたよ!

さて、今回はそんな映画『はちどり』について個人的に感じたことや考えたことを綴っていきます。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事です。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

映画『はちどり』

あらすじ

1994年、韓国。当時の韓国は経済成長期に入っており、社会は目まぐるしく変化していた。

14歳の少女ウニは、家族とソウルの集合団地の一画に暮らしている。

しかし、両親は長男の高校進学と家業に執心気味で、自分のことをあまり気にもかけてくれず、学校では勉強に取り組む意欲も起きず、孤立気味である。

唯一彼女が自分を感じることができるのは、恋人の男子生徒と一緒にいる時だった。

いつも一緒に下校し、時には帰り道でキスをしたりなどし、彼女は甘酸っぱい青春を謳歌していた。

誰かに気づいて欲しい、自分のことを気にかけて欲しいと強く感じていたウニは、万引きをしたり、タバコを吸ったり、クラブを訪れたりといわゆる「不良」的な行為にふける。

そんなある日、彼女の通う漢文学校の講師として新しくヨンジという女子大学生がやって来る。

当初は、気に留めることもなかったが、親友と喧嘩した際に親身になって自分の悩みを聞いてくれた彼女に、ウニは憧れにも似た淡い恋心を抱くようになる。

次第にヨンジに心を開いていくウニ。そして耳の下にできた腫瘍の一件以来自分に注意を向けてくれるようになった家族。

少しずつ彼女の世界は明るくなっていくのだが…。

スタッフ・キャスト

- 監督:キム・ボラ

- 製作:キム・ボラ

- 撮影:カン・グクヒョン

- 脚本:キム・ボラ

インディペンデント系の映画がヒットするのが難しいのは、どこの国でも変わらないことと思いますが。そんな中で今作『はちどり』は異例のヒットを記録しました。

韓国国内の映画賞を席捲すると、国外の映画祭にも出品され、そこでは次々に賞を獲得していきましたね。

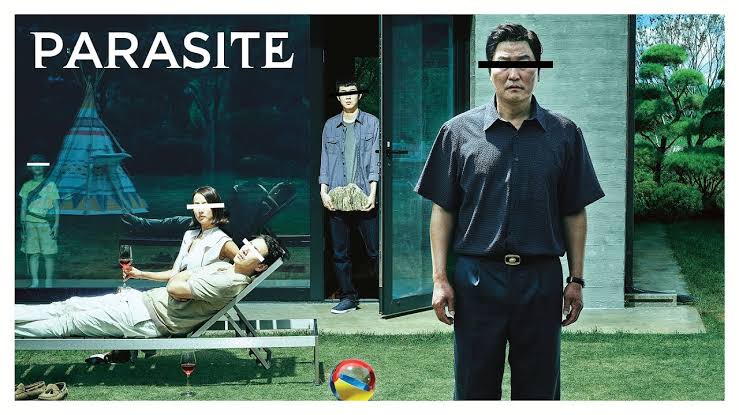

2019年と言えば韓国映画の『パラサイト 半地下の家族』がアカデミー賞作品賞を受賞する快挙を成し遂げましたが、その一方で女性監督のかも注目度を一気に高めました。

ただ、映画本編を見ると、その評価にも納得で、何と言うか「映画に恋をする感覚」を味わうことができました。

- ウニ:パク・ジフ

- ヨンジ:キム・セビョク

- ウニの父:チョン・インギ

- ウニの母:イ・スンヨン

- スヒ(ウニの姉):パク・スヨン

主人公のウニを演じたパク・ジフは、初々しい魅力にあふれており、今作にはぴったりの配役でしょう。

まだ映画やドラマへの出演経験が豊富ではないのだと思いますが、そんな粗削り感や何にも染まっていない純真さがスクリーン越しに伝わってきました。

何者でもない自分に悩みながら、それでも自分というものを受け入れて肯定していくという『はちどり』の物語にピタッとハマっており、すごく親近感を感じられるキャラクターになっていましたね。

ヨンジ役には『ひと夏のファンタジア』や『それから』にも出演していたキム・セビョクが起用されています。

こちらにある程度経験のある女優を起用したことで、彼女とウニの関係性の描写がすごく上手く行っていたように見受けられました。

この2人が、本当に絶妙な配役だったことは『はちどり』を傑作たらしめた大きな要因でしょうね。

『はちどり』感想・解説(ネタバレあり)

前日譚『リコーダーのテスト』から読み解く

『はちどり』には、キム・ボラ監督自身が手がけた前日譚の短編映画があります。

さて、この短編映画も実に素晴らしい出来なんですよ。

主人公のウニが小学校に通っていた頃の日常にスポットを当てた短編なのですが、非常に切なさを感じる内容になっております。

まず、本編の『はちどり』でもそうなのですが、キム・ボラ監督は何気ない日常の描写がすごく巧いですよね。

個人的にすごく惹かれたのが、ウニが友達の家に遊びに行った時に、その友達の母親が子ども部屋に入って来る時にノックをするんです。

彼女はドアをノックしてくれるなんて、自分の家ではありえないということで、すごく驚きを感じるわけですね。

ウニは、きっと他の子どもたちも同じように家族との関係に悩んでいて…という状況だったのなら、孤独を感じずに済んだのでしょうが、こういった些細な「他所の家と自分の家の違い」の知覚を積み重ねることで、「自分だけが…」という思考に陥り、孤独感を強めていったのだと思います。

そして、それを体現する端的なモチーフとなっているのが、タイトルにもある「リコーダー」です。

ウニが使っているリコーダーは兄のおさがりのため、とても古く満足に音を出すことができません。

しかし、他の子どもたちはみんな新しいリコーダーを使っているので、彼女がどれだけ練習したところで、リコーダーの性能によって生じる音色の差を覆すことができないんですよ。

ラストシーンでは、テスト本番を迎え、諦念交じりの表情で悲し気にリコーダーを演奏するウニの姿が映し出されます。

自分ではどうにもできない「壁」。それは乗り越えたいけれども乗り越えるにはとてつもない勇気が必要です。

直前に彼女が父の頭に触れようとして、父がそれに気がついたためにギョッとして手を引っ込めたシーンがありましたよね。

あの時、ウニは「諦める」ということを受け入れてしまったのかもしれません。

どうしようもないことをどうにかすることを試みるのではなく、どうにもならないのだからと諦めて生きていく。

そんな彼女の姿勢をこの短編は「リコーダーの音色」で見事に表現していますし、何よりこの時に醸成された彼女の諦念がきちんと『はちどり』の下地になっているのです。

ぜひ、映画『はちどり』をより深く味わうためにも、チェックしていただきたい重要な短編映画だと思います。

個人と社会の物語の関連性の巧さ

(C)2018 EPIPHANY FILMS. All Rights Reserved.

本作『はちどり』は、90年代の韓国を舞台にして作られています。

キム・ボラ監督は、この時代を選んだ理由について悲劇的な事故が多く起きた年代でもあり、同時に国家が飛躍的に成長した時期でもあるので、社会と1人の少女の成長をリンクさせて描きたかったと語っています。

その意図がこの映画の映像の随所から感じられるのは、本当に素晴らしかったですね。

まず、作品のファーストルックでもある、ウニが玄関の扉をドンドンと叩くシーンでは、彼女をクローズアップショットで捉えつつ、徐々にズームアウトしていき、団地全体を俯瞰で捉えるようなショットに移行していきます。

「扉」がウニの物語ないし彼女の家族の生活の象徴であり、彼らの物語の象徴なのだとすると、俯瞰のショットになることによって映し出されるたくさんの扉は、扉の数だけ人間がいて、その数だけ物語があるということを表しているでしょう。

つまり、そうしたたくさんの「扉」が合わさることで、社会が構築されているということを言いたいのだと思います。

そしてこの映画は、あくまでもそんなたくさんの「扉」の中からウニの物語について描いていくのだという意思表示がファーストシーンで為されているんですね。

このファーストシーンの特性からも分かるように、『はちどり』はウニのミニマルな物語を描きつつも、同時にそれが社会の中に内包されているという関係性をきちんと維持しています。

ただ、キム・ボラ監督が巧いのは、そうした社会の変化というものをテレビの枠の中に閉じ込めて、主人公から意図的に遠ざけてあるんですよね。

サッカーワールドカップも金日成主席の死も、どこか別の世界で起きているかのようであり、彼女の物語には関係のない出来事のように思われるのです。

しかし、そんなテレビの向こうの世界の出来事がクライマックスのある一点において、突然彼女の物語に介入してきます。

それがソンス大橋の崩落という経済成長に沸き立っていた韓国に暗い影を落としたニュースですね。

この韓国社会を震撼させた事件に、ウニの大切な人の死がリンクするという構造を作り上げることで、突然韓国社会の歩みと彼女の歩みがリンクするという瞬間が生まれています。

しかし、ウニはそんな大切な人の死から目を背けることはありません。

姉とその恋人と一緒に崩落したソンス大橋を訪れると、しっかりとその残酷な風景を目に焼きつけ、ひたすらに前を向いて立っています。

悲劇を乗り越え、韓国という国が、そしてウニという少女がこれからも成長していくのだという確かな予感を漂わせながら、静かに物語を昇華させていく語り口は、エンドロールに深い余韻を残しました。

家父長制の犠牲者となった女性の描き方、そして男性への視点

『はちどり』という作品は、主にウニとヨンジという2人の女性にスポットを当てています。

韓国は元々儒教的な制度があった国であり、それ故に近年はその風潮に改善の兆しが見られるとは言え、やはり家父長制の亡霊を長らく引きずっていると言えるでしょう。

とりわけウニが多感な中学生時代を過ごしている90年代はまだまだそういったシステムが色濃く残っていた時期でしょうし、物語の描写を見ていても、その様子が伺えます。

家庭の中で絶対的な権力者として君臨する父親、そして受験勉強に対するストレスを妹にぶつける兄。

ただ、彼女はそんな現実に立ち向かうことはせず、ただその暴力が止まる時を息をひそめてじっと耐えるだけなのです。

そして、おそらくヨンジもそんな韓国に残存していた家父長制ないし男性優位社会の犠牲者の1人なのだと思います。

『サニー 永遠の花たちへ』という韓国映画を見ていただけると、その様が描かれているのですが、80年代~90年代の韓国って確かに経済発展を遂げていたんですが、その一方で学生運動、民主化運動、労組運動などが大きなムーヴメントとなっていた時代です。

ヨンジがウニと彼女の親友の仲直りのために1曲披露する場面がありましたが、あの時に彼女が歌っていたのが『切れた指』という歌なんですよ。

そこからヨンジが休学した理由に何となく学生運動が関係しているのではないかという社会とのリンクが透けて見えるのですが、やはり彼女もそうした社会の中で男性の優位性に伴う挫折を経験しているのでしょうね。

その苦悩と葛藤は、彼女がウニが兄から暴力を受けていることを聞いた時の表情からも見て取れます。

だからこそ、未来を生きる少女に、ヨンジは「暴力に立ち向かわなくてはならい」と力強い言葉をかけるのでしょう。

社会の片隅で諦めて何もかもを物分かりよく受け入れて生きるのではなく、不条理に立ち向かわなくては何も変わらないのだと。

韓国が大きく変化をしていった時代をベースにして、ウニとそして彼女の家族という小さなコミュニティの中でも革命とそれに伴う変化を描こうとしたリンクには思わず唸りました。

そして、『はちどり』という作品が素晴らしかったのは、男性を単なる「悪」としては描いていない点です。

劇中でウニの父親や兄が、突然泣き出す描写が何度かあったと思いますが、これってまさしく男性の弱い部分を映し出しています。

普段は家父長というシステムに従って、威厳があるように振舞っているけれども、男性もまた弱くてナイーブな生き物なのだということに今作は目を向けているのです。

この視点によって、男性もまた家父長制のシステムの中に苦悩と葛藤を抱えている生き物なのだという点を描き出しているように感じます。

人間に悪があるのではなく、人間を規定するシステムの方に悪が内包されているというフラットな視点で、男性と女性の双方を捉えているという点で、キム・ボラ監督の慧眼には脱帽でした。

死と生のオルタナティブ。「あなた」ではない「私」を生きる

『はちどり』という作品は、主人公のウニが自分という存在を認められるようになるまでの物語を描いていると端的に言い表すことができます。

私が『はちどり』を見ていて、非常に似ていると感じたのは『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』というアニメ映画ですね。

この2つの作品は、どちらも世界に身の置き所のなさを感じていた少女が、激動の時代の中を生き抜き、自分なりの「居場所」を見出していくという表層的な部分が非常に似ています。

それでいて、作品のもっと深いところで繋がっていると私は感じました。

『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』はある種の可能性の物語にもなっています。

とりわけ主人公の少女すずは、リンさんという自分の夫にあたる人がかつて好意を寄せていた遊郭の女性に「じぶん」の可能性を見出しています。

つまり、彼女が自分の「居場所」に収まっていたかもしれないし、逆に言うと自分が彼女の「居場所」に収まっていたかもしれない。「居場所」というものが不安定で確立されたものではないのかもしれないということを、この対比の構図の中で描いているわけです。

一方で『はちどり』にも、そんな可能性の物語が内包されています。

ウニは1人の後輩の女子生徒から憧れないし好意を抱かれますが、彼女がウニに対して抱いていた気持ちって「あなたのようになりたい」というものだったんじゃないかと思いました。

最初に声をかけてきたときに「舎弟にしてください。姉貴と呼ばせてください。」的な発言をしていたと記憶していますが、それは師匠に弟子入りする人間の感情に似ていますよね。

ただ、学期が変わるとその女子生徒は、あっさりとウニから興味を失ってしまいます。

それは好意が薄まったという要因もありますが、一方で彼女なりに自分が「あなた=ウニ」にはなれないということを悟ったのではないでしょうか。

そういう意味では、自分を確立できていなかった彼女が、学期が変わる期間に「じぶん」を見つけることができたのだというサブプロットが内包されていると伺えますね。

一方でウニもまた、漢文塾の先生であるヨンジに憧れにも似た好意を抱いています。

(C)2018 EPIPHANY FILMS. All Rights Reserved.

ヨンジは有名大学に通っているわけですが、休学しておりある種の「じぶん」探しをしているように見受けられました。

だからこそウニはヨンジの中に「じぶん」を見出したのだと思いますし、同様にヨンジは14歳という多感な時期にあり、自分を認めることができないでいるウニに「じぶん」を見ていたのかもしれません。

彼女がどんな事情を抱えて大学を長らく休学していたのかは劇中で明かされることはありませんでした。

それでも、病院へとやって来たヨンジがウニに対して「兄からの暴力に立ち向かわなくてはいけない」と告げるシーンはすごく印象に残りましたね。

映画の中で、描かれることはありませんが、おそらくヨンジもまた韓国に根強く残っていた家父長制の暴力の被害者なのだと思いますし、暴力にひたすら耐えて自分の心をすり減らしてしまったのは、他でもない彼女自身なのではないかと思うのです。

だからこそ、ヨンジは「あなた=ウニ」に自分のようにはなって欲しくないと切望したのではないでしょうか。

(C)2018 EPIPHANY FILMS. All Rights Reserved.

ウニはヨンジに憧れ、彼女のようになりたいと願っていますが、ヨンジは彼女に対して「じぶん」のようにはなって欲しくないと願っています。

そして「あなた」と「わたし」を明確に区別するのが、生と死という超えられない断絶であり、その断絶はソンス大橋の崩落事件として描写されました。

『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』でも主人公のすずさんが、晴美や自分の姉の死にゆく姿を見て、それが「じぶん」だったらと思いを巡らせるシーンがありました。

しかし、生と死はオルタナティブであり、2つに1つであり、それは覆し得ないものなのです。

クライマックスにウニがソンス大橋を見に行くシーンでは、そんな生と死の対比が強烈に演出されています。

「生」の側にいるウニと「死」の側にいるヨンジ。

「あなた」は「わたし」だったかもしれない。「わたし」は「あなた」だったのかもしれない。

それでも覆しようのない生と死の選択の中で、生の側に生きているウニ。

ヨンジの切なる願いを背負って、ウニはかけがえのない「わたし」を生きるのだと強く決意します。

そしてラストシーンでは、彼女が同じ学校の生徒たちの姿を見ている一幕を映し出しながら、静かにフェードアウトしていきますよね。

「わたし」は「あなた」を生きることはできない。

それでも「わたし」は「わたし」を生きることができるのだ。

ヨンジの死という悲劇を経験して、彼女は自分という存在を肯定することができました。

この映画の冒頭にラストシーンと同じ描写がインサートされていたとしたら、きっと私たちは身の置き所のない彼女がどうすれば良いのかと悩みきょろきょろとしているのだという印象を受けたでしょう。

(C)2018 EPIPHANY FILMS. All Rights Reserved.

しかし、成長した彼女は「他の生徒たち=あなた」を見つめながら、「あなた」ではない「わたし」の生を強く感じているはずです。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『はちどり』についてお話してきました。

こんなにも温かく、そして優しく「わたし」という存在を包み込んでくれる映画を好きにならないはずがありません。

自分自身に存在価値があるのか、自分はいなくても世界に何の変化もないのではないか。

しかし、「じぶん」の価値というものは、きっと難しく考える必要はなくて、「あなた」ではないことそれ自体が価値なんだと感じました。

そんな当たり前なのだけれども、気がつきにくいことを『はちどり』という作品は改めて気がつかせてくれたように思います。

今、日本の劇場でも満席が続出しているということで、なかなか見られる機会も限られてしまうかとは思いますが、それでも見る価値がある作品だと断言します。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。