みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『ポケットモンスター ココ』についてお話していきます。

ポケモンの映画シリーズは、原点にして頂点である『ミュウツーの逆襲』を発表して以来、それを超える傑作を生み出せずに苦心していた印象を受けます。

そんな中で、昨年は『ミュウツーの逆襲』を3DCGでリメイクしただけの「誰が生めと頼んだ! 誰が造ってくれと願った…!!」案件でしたし、名作の亡霊を追っている感が尋常ではなかったですね。

そんな中で、久しぶりにポケモン映画シリーズを見回しても、抜きん出た傑作と呼べる作品が出てきたのではないでしょうか。

『ポケットモンスター ココ』は、予告編の時点で、既に「泣ける映画」感が満載だったので、ちょっと苦手なタイプの映画かなとは思っていたんです。

しかし、本編を鑑賞し始めると、そうした「お涙頂戴感」はあまり感じず、すんなり物語に入れましたし、終盤は怒涛の親子愛展開に涙腺が崩壊してしまいました。

本編が100分を切っている短めの映画にはなるのですが、ここまでしっかりと物語が作りこまれていることには驚かされました。

また、今作は森が舞台であり、加えて「セレビィ案件」でもあるので、『ポケットモンスター セレビィ 時を越えた遭遇』を合わせて鑑賞するのも良いかもしれません。

微妙に話が複雑なのと、大人が見てもガチで震え上がるようなビジュアルや描写が出てくるのでね(笑)

ただ、今回の『ポケットモンスター ココ』は、「セレビィ案件」ではありますが、子どもにもおすすめできますし、ぜひ見て欲しい内容になっています。

生まれや先天的に与えられたものだけに、自分の生き方や運命が決められてしまうわけではなく、自分には自分の人生を決めることができるという強いメッセージが込められた作品です。

2020年の締めくくりにも良い映画だと思います。

さて、ここからはそんな映画『ポケットモンスター ココ』について、個人的に感じたことや考えたことを綴っていきます。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む、感想・解説記事です。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『ポケットモンスター ココ』

あらすじ

ジャングルの奥にある神木を中心に形成された癒しの泉に縄張りを構えて、独自の生活圏を築いているポケモン、ザルード。

そんなザルードのうちの1匹が、ある日森の中で1人の捨てられた子どもを見つける。

最初は見捨てようとしたが、子どもが不思議と彼に懐き、いたたまれなくなった彼はその子を引き取る。

仲間のコミュニティから追われ、単身でその子の両親を探すこととなったが、なかなか見つけ出すことはできず、次第に赤ん坊だったその子は大きくなっていった。

大きくなったその子は「ココ」と名乗り、いつも育ての親であるザルードと一緒に行動している。

ココは、森のポケモンたちとも仲が良く、一緒に遊んだり、トラブルを解決したりと、「ザルード」として、そしてポケモンとして生きていた。

しかし、なかなか自分の姿や形が父親と似てこないことに悩み、アイデンティティの揺らぎを感じていたのである。

そんなある日、彼は森で意識を失っていたところをサトシに助けられる。

初めて見る人間の世界、そして自分と姿形が同じ生き物に溢れた世界。

ココは、そうして自分が何者なのかを悟るのだが…。

スタッフ

- 監督:矢嶋哲生

- 原案:田尻智

- 脚本:冨岡淳広 矢嶋哲生

- キャラクターデザイン:丸藤広貴

- 総作画監督:丸藤広貴 西谷泰史

- 音響監督:三間雅文

- 音楽:岡崎体育

- メインテーマ:岡崎体育 トータス松本

- オープニングテーマ:Beverly

- エンディングテーマ:木村カエラ

- アニメーション制作:OLM

2018年公開の劇場版『ポケットモンスター みんなの物語』はWIT STUDIOとOLMの共同制作となっていて、いつものポケモン映画とは違う作画や映像のテイストにワクワクしました。

少しずつ映像面でも新しい風を吹き込んでいこうという制作側の意気込みを感じたので、あの路線は継続して欲しかったのですが、今回はいつも通りに戻ったようです。

ただ、ジャングルの美麗な背景描写や、森を縦横無尽に駆け回るザルードやココのアクション作画も素晴らしく、非常に見ごたえのある映像だったと思います。

今作の監督を務めたのは、『ポケットモンスター みんなの物語』から引き続き矢嶋哲生さんですね。

2作品続けてこのクオリティの劇場版を仕上げてきたのは、本当に驚きでもうしばらくは彼にポケモン映画を任せて欲しいなんて願望も出てきてしまいました。

共同脚本には、ポケモン映画の隠れた名作『ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ』を手掛けたことでも知られる冨岡淳広さんがクレジットされています。

総作画監督には、『マクロスF』や『甲鉄城のカバネリ』などの超絶アクション系のアニメ作品で知られる丸藤広貴さんが起用されています。

この方が、本作に加わったことで、とにかくザルードやココの「ワイヤーアクション」のダイナミズムがとんでもないことになっていましたし、ぜひとも4DXで見たいアニメ映画と化していました。

そしてメインテーマには、岡崎体育さんが手がけ、トータス松本さんが歌う「ふしぎなふしぎな生きもの」が使われています。

この曲、作品の本当に一番盛り上がるところで、ドカーンと盛大に使われているので、ぜひ本編で聞いて欲しいです。涙腺をぶっ壊されます…。

『ポケットモンスター ココ』感想・解説(ネタバレあり)

血縁や種族を超えた親子の「似る」を描いた

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon (C)2020 ピカチュウプロジェクト

養子縁組親子の集まりなどで感じるのは、血がつながっていないはずなのに、なぜか全員似ているんです。不思議ですよね。

(tellingより引用)

特別養子縁組などで家族になった親子が、血が繋がっていないのに「似てくる」という話をしばしば耳にすることがあります。

同じものを食べて、同じ家で暮らして、同じベッドで寝て、同じものを見て。

そうやって生活を共にしていると、次第に仕草や雰囲気、そして容姿までも何だか似てくるという生命の神秘は実在するのかもしれません。

今回の映画『ポケットモンスター ココ』はまさしく、親子が血縁それどころか種族をも超えて「似る」という現象を、見事に表現した作品と言えます。

ザルードの父親と彼に育てられたココはもちろん血のつながりはありませんし、彼らの間にはポケモンと人間という種族の隔たりがありますよね。

それでも彼らは一緒に暮らしているわけですよ。

しかし、ココは成長するにつれて、自分の姿や形がちっともザルードに似てこないことに不安を感じるようになります。

身体に施されたペイント、そして腕に巻かれたロープ。そこには、ザルードの父が息子のことを思って、何とか姿形を似せてあげようと苦心した跡が見られますよね。

そうしたアイデンティティの揺らぎを抱えていた時に、ココはサトシと出会い、そして人間の世界に足を踏み入れます。

自分は人間なのか、それともザルードなのか。そして自分は誰の子どもなのか。

ココはこれまで何の疑いもなく信じられていた自分という存在がひどく不明瞭になっていき、混乱してしまいます。

彼は自分が人間であることを知り、父であるザルードとちっとも容姿が似ていないことにも合点がいってしまったのです。

しかし、物語が佳境に入ると、次第に血縁や種族を越えて、2人が「似た者同士」であるということが浮かび上がってきます。

父のザルードにココはだんだんと「似て」来た一方で、ザルードもまたココに影響を受けて、彼に「似て」来たわけですよ。

そうした2人の共通点が、ゼッド博士によるジャングルへの侵略に際して、表出していきます。

息子が窮地に陥っていたら、命を投げ出してでも助けると語っていたザルード。

そして、そんな父を自分が守るんだと意気込んでいたココ。

彼らが本当の親子かどうかは議論する必要もありません。共に過ごし、そして2人は血縁や種族を越えて「似て」いるわけです。

その「似ている」を作り上げた時間は、彼らが親子であることを証明するには十分なものでしょう。

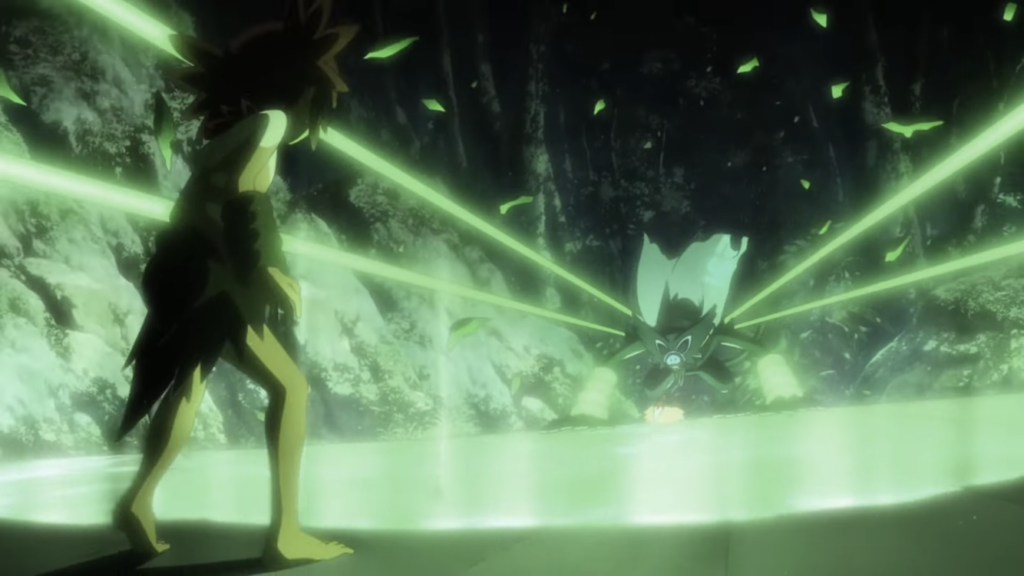

そして、何よりも今作で最も感動したのは、ココが父のザルードにしか使えないはずの「ジャングルヒール」を使うシーンですよ。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon (C)2020 ピカチュウプロジェクト

ポケモンにしか、というよりザルードにしか使えないはずの技を、人間のココが使えるようになってしまうというとんでもない奇跡が起こるのです。

少しぶっ飛んだ展開ではあるのですが、ポケモン映画なのでこれくらいは許容範囲でしょう。

このシーンになぜ感極まってしまったのかと言いますと、まさしく血縁や種族を越えて「似る」が生じる現象の極致だったからなんです。

というよりも、自分の生まれや先天的に与えられたものが自分の可能性をすべて規定してしまうわけではないという力強いメッセージに感じられたという方が、正しいのかもしれません。

人は生まれる環境を選ぶことができません。ですので、生まれた環境によって人生の限界が決まってしまうなんて考えてしまうこともあるでしょう。

しかし、そうしたものを覆してしまう奇跡のような力が人間には確かに備わっているのだと、この映画を見て信じてみたくなりました。

現実的に言えば、親の経済状況が子どもの進学の実績に関係しているなんてデータもあります。もちろんそれは事実なのでしょう。

それでも、この『ポケットモンスター ココ』を見ると、そんな可能性を信じたくって仕方がないのです。

物語のラストで、ココは森を離れて、自分は人間とポケモンを繋ぐ存在として生きるのだと旅に出て行きます。

現実にも動物に育てられた子どもというのは存在していて、インドのオオカミ少年、ディーン・サニターは、6歳まで狼に育てられてきました。

そして、ハンターに拾われて、人間の世界へと戻るのですが、結局人間の言語を話せるようにはならなかったとも言われています。

シビアに考えるならば、ココの夢は無謀なものだと言えますね。

それでも、彼女なら自分の境遇をもはね返して、いつか夢を叶えてくれるだろうと信じてみたいと思わされます。

血縁や種族に裏打ちされていない親子が「似る」という現象。

それは先天的に与えられたものを超越するある種の奇跡です。

そして『ポケットモンスター ココ』は、それをポケモンにしか使えないわざを人間であるココが使えるようになるという形で描きました。

この描写については、賛否あるかもしれません。

それでも僕は大好きです。

自分は自分で決められる。自分は自分を選べる。可能性は無限だ。

そう勇気づけられたような気がして、涙が止まらなくなりました。

言語の壁を乗り越える巧い演出

今回の『ポケットモンスター ココ』を予告編で見た時に、一番気になったのは、言語の問題です。

まず、ココはサルードに育てられましたよね。つまり、人間の言葉が話せないわけです。

一方のサトシは人間ですから、人間の言葉を使います。

そんな2人が出会った時に、もちろん言語のギャップが起こりますし、それがココにとっての大きなショックに繋がるわけですから、この差異を描くことを避けては通れません。

しかし、映画として観客に見せる上では、あくまでも「日本語」を話していないと理解してもらえませんから、ココに終始ザルードの言葉を喋らせるというわけにもいきません。

そのジレンマを解消すべく、この映画はサトシのピカチュウに「通訳」をさせるという何とも面白い手法を取りました。

サトシはピカチュウの言葉を完全に理解しているわけではないのですが、長年一緒にいることもあって、何となく言っていることの意図は読み取れるようになっています。

そしてピカチュウには、ココの言葉が分かるようになっていました。

これにより、2人の出会いの場面で、あくまでもサトシは人間の言葉、ココはポケモンの言葉を話ながらも、ピカチュウが2人を繋ぐという見事な演出を実現しました。

サトシ「名前は?」

ココ「ココ」

ピカチュウ「ピピ」

サトシ「君は、ココだ!」

他にも、言語的な演出にはかなり注意を払っている印象でした。

まず、ココとザルードが会話をしているシーンでは2人は普通に日本語を話しているように聞こえます。

しかし、ココとサトシ、ザルードとサトシといったペアで会話をしているシーンでは、徹底して言語的に噛み合わないように作られています。

こうした細かな演出が、サトシとココの違いを表現していく上で効果的に機能しており、とりわけココが受ける「カルチャーショック」に真摯に向き合っていたと思いました。

ポケモンが問い続ける共生というテーマ

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon (C)2020 ピカチュウプロジェクト

さて、『ポケットモンスター』シリーズを通底する大きなテーマと言えば、やはり「共生」になるでしょう。

ポケモンと人間が共に生きる世界を描いたのがこのシリーズであり、その世界観の中で、ポケモンと人間の衝突、相互理解、共存などにスポットを当ててきました。

そして、これまでのシリーズでは、基本的にポケモンとそして人間という境界線は明確に惹かれた上で展開される物語が多かったイメージです。

明確に違うものがあったと言えば、おそらく原点にして頂点たる『ミュウツーの逆襲』でしょうね。

あれは、ポケモンとそして人間によって作り出されたミュウツー、さらにミュウツーによって作り出されたコピーポケモンという存在が登場していました。

まさしく人間にも、そしてポケモンにも属さないのではないかという存在だったわけですが、最後にはポケモンたちがコピーもまた「ポケモン」なのだと受け入れ、抱きしめあいましたね。

そして、今回の『ポケットモンスター ココ』では、まさしく人間とポケモンの中間に位置する存在としてココという少年が描かれます。

物語の中盤に自分が人間であることを、そして血のつながった父親が別にいる事を知ったココは戸惑い、自分が人間でもポケモンでもないことに大きな揺らぎを感じていました。

自分は「何者」でもないのだと。

しかし、彼は森を救う戦いの中で気がつかされていきます。

自分は人間でもポケモンでもない存在ではなく、人間でもポケモンでもある存在なのだと。そして血のつながった両親の息子であると同時に、ザルードの父の息子でもあるのだと。

そんな境界に立つことのできる存在として自らの存在意義を見つめ直すのです。

きっと自分の帰属を見出すことができないって、すごく深い孤独をもたらすはずと思います。それは自分自身の根底がグラつくことにも他ならないからです。

しかし、ココはその揺らぎの中で、その「揺らぎ」を抱えている自分にしかできないことがあるはずだと、前を向きました。

人間、ポケモン。どちらとしてのアイデンティティも持っていない自分だと思っていた。

でも、自分はどちらのアイデンティティも持っているのだと再解釈し、最終的にはポケモンと人間の架け橋になるべく、旅に出ます。

『ミュウツーの逆襲』が鮮烈に描いたポケモンでも人間でもない存在というテーマを、全く新しい形で描き直し、そして「どちらでもないこと」は「どちらでもあること」というところに着地させたプロットは見事と言わざるを得ないでしょう。

圧巻のワイヤーアクションは必見!

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon (C)2020 ピカチュウプロジェクト

記事の冒頭でも触れましたが、『マクロスF』や『甲鉄城のカバネリ』などの超絶アクション系のアニメ作品で知られる丸藤広貴さんが総作画監督を務めていることもあり、とにかく今作はアクション面が優れています。

ザルードやココが森をツル(縄)を使って縦横無尽に駆け巡る言わば「ワイヤーアクション」が多用されていて、その躍動感には驚かされます。

そして、そうしたアクションの中でも特に傑出していたのが、終盤の「ピカチュウラグビー」でしょう。

ゼッド博士が乗っているロボットを破壊するためには、背面にある制御ボタンを攻撃する必要があると分かりました。

しかし、もちろんゼッド博士も、そこが狙われていることを知っていますから簡単には狙わせてくれません。

そのため、ポケモンたちは協力してサトシのピカチュウをロボットの背後まで届けようと画策します。

森の様々なポケモンたちが次々に自分たちの特長を生かした技で、ピカチュウをまるで「ラグビーボール」かのようにパスしていき、最後はザルードたちが「ワイヤーアクション」で繋いでいきます。

そのさながら「ラグビー」とも言える、執念のゴールを目指す一連のアニメーションには、とんでもない迫力がありました。

スピードと、そして「タメ」がしっかりと聞いていて、全体的に力強さが伝わってくる映像だったと思います。

もうこれについては、いくら言語化しても魅力の全部は伝えられないので、とにかく見て欲しいです。

どうしても気になったこと…

最後になりますが、どうしても個人的に気になったことが1つだけあります。

それは、作品の終盤も終盤に壊れた森を人間とポケモン、そしてザルードたちが協力して修復していくシーンです。

ザルードは自分たちのツルを千切って砕くと、それが植物の養分になる特性を持っています。

その一連の映像の中で、ザルードの長老が自分のツルを肥料にするシーンがあるのですが、その時の長老がどう見ても股座を掻いているようにしか見えなかったんですよね。

股間部を掻いて、そこから出てきた光の粉を蒔くと、植物が育つ…。

あれ、それって、ち○かすで植物を育てているってことじゃないの?

いやでも、あれはどう見ても、ち○○すじゃん!

ということで、せっかく美しい物語に心が洗われたにも関わらず、最終的には「ゲスの上塗り」をして帰ってきてしまいました。

いや、でもあれは、ち…

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『ポケットモンスター ココ』についてお話してきました。

正直、ポケモン映画シリーズの中では『ミュウツーの逆襲』に次ぐ傑作と位置付けても良いくらいの傑作だと思います。

それくらいに短い時間の中で物語が掘り下げられており、ココという少年のアイデンティティの確立譚としても見応えがありました。

ポケモンでも人間でもない。それこそが自分のアイデンティティ。

近年のマイノリティの問題にも絡むテーマだと思いますし、これからの子どもたちには、特に明確に自分がカテゴライズされないことを「悪」だと思わないで欲しいと感じています。

だからこそ、ココのようなポケモンとそして人間のどちらからも外れていて、そのどちらでもあるという存在が、自分なりの存在意義を見出していく過程を見る中で、何かを受け取って欲しいと思いました。

また、親子の物語としては本当に泣かせますよね。

最後の方は、『ALWAYS 三丁目の夕日 64』かよ!な展開が待ってこそいましたが、あそこまでやられたら、もう泣きますよね。反則です(笑)

最近ポケモンの映画って見てなかったなと言う人にもぜひとも勧めたい素晴らしい1作です。

ぜひぜひ劇場でご覧ください。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。