みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『ミッドナイトスカイ』についてお話ししていこうと思います。

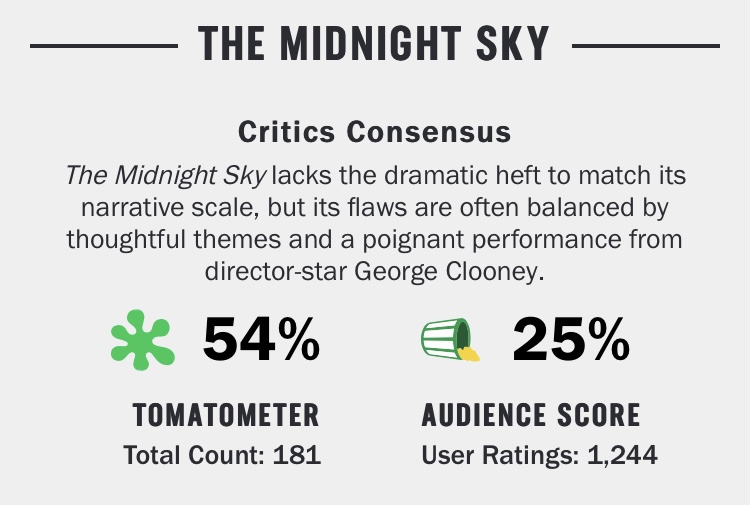

北米大手批評家レビューサイトRotten Tomatoesでは批評家からの支持が「54%」で、オーディエンスからの支持が「25%」とかなり厳しい数字になっています。

そのレビューの内容を見てみますと、やはり映像面での評価が高い一方で、物語の部分やキャラクターの描写の部分で低い評価が散見されますね。

このタイプの映画は、オーディエンスからの評価は低くて、批評家からはある程度の支持を得るなんてことも珍しくありません。

例えば、2019年公開のブラットピット主演の『アドアストラ』というSF映画は、今作に何となく空気感が似ているのですが、批評家からの支持は「83%」と非常に高い一方で、オーディエンスからの支持は「40%」とかなり低くなっています。

確かにこの『ミッドナイトスカイ』という作品は、単純に見ると「退屈」という印象を与えかねない作品です。

SF映画の金字塔『インターステラー』とネビル・シュートの伝説の小説『渚にて』を掛け合わせたようなその不思議な作品は、終末前後の世界を描いた静かな内容です。

そういう静かで淡々とした物語は、基本的にオーディエンスからの支持を得にくい傾向はあるんですね。

今作については批評家からの支持も割れていますが、それでもオーディエンスと比較すると2倍の支持率があります。

ちなみに『世界の終わりの天文台』というリリー・ブルックス=ダルトンの小説が本作の原作ではあるのですが、こちらも基本的にはこのテイストで、それでいて高く評価されています。

こういう静かで、SFでありながら私小説的な側面が強い作品は活字メディアだと受け入れられやすいですが、映像となるとどうしても「ウケ」が悪くなる傾向はありますね。

当ブログ管理人としては、こう言った静かなSF作品、心の内側に深く深く潜っていくような「ナラタージュ」の物語が大好きということもあり、非常に高く評価しています。

というのも、この作品はSFというよりは、むしろ「終わり」というものに際して人は何を思うのか、何を考えるのか、そして何を選択するのかという検証を描いた作品だと思うのです。

そういう視点で見るかどうかで、また評価が変わって来ると思います。

この記事では、そうした視点から『ミッドナイトスカイ』という作品を読み解いていく所存です。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『ミッドナイトスカイ』

あらすじ

人類は地球の深刻な放射線汚染により滅ぶ運命にあった。

北極の天文台で研究・調査を続けていたオーガスティンは、北極からの最後の撤収便に乗らず、天文台に残った。

彼は、そこで生活を続ける中で、撤収便から取り残された1人の見知らぬ幼い少女と出会う。彼女の名前は「アイリス」。

オーガスティンは、そんな彼女とふたりきりの奇妙な同居生活を始める。

一方で、木星のK-23での調査を終え、地球への帰還途中だった探査船の乗組員サリーは、地球からの通信が途絶えて不安に駆られながらも航海を続ける。

終末を迎える惑星の北極と宇宙の孤独な大海。

2つの「世界の終わり」から向けられる「視線」が通信という形で交わり、知られざる事実を明らかにしていく…。

スタッフ・キャスト

- 監督:ジョージ・クルーニー

- 原作:リリー・ブルックス=ダルトン

- 脚本:マーク・L・スミス

- 撮影:マーティン・ルーエ

- 編集:スティーブン・ミリオン

- 音楽:アレクサンドル・デスプラ

- 視覚効果監修:マット・カスミア

俳優としての印象が強いジョージ・クルーニーですが、監督としても『ミケランジェロプロジェクト』や『サバービコン』などの作品を手掛けています。

今作の原作は、記事の冒頭にも書きましたが、リリー・ブルックス=ダルトンの『世界の終わりの天文台』ですね。こちらもディストピア小説として高く評価されているので、ぜひチェックしてみてください。

脚本にはアカデミー賞でも高く評価された『レヴェナント』の脚本を手掛けたマーク・L・スミスが起用されていますね。

世界観やプロットの展開も何となく通じるものがありますし、その点でこの「静かな物語」の脚本を彼が担当したのは良かったと思います。

撮影には、『ランオールナイト』のマーティン・ルーエ、編集には『バードマン』や『レヴェナント』で高く評価されたスティーブン・ミリオンがクレジットされていますね。

そして、今作は劇伴音楽が非常に優れていますが、こちらを提供したのは、アレクサンドル・デスプラです。

『シェイプオブウォーター』や『グランドブタペストホテル』への楽曲提供でも知られており、映画ファンであれば、知らない人はいない作曲家です。

- オーガスティン:ジョージ・クルーニー

- サリー:フェリシティ・ジョーンズ

本作の主人公であるオーガスティンを演じているのは、ジョージ・クルーニーですね。

終末に際し、何かに突き動かされるかのように雪原を突き進んでいく老いた研究者の役を熱演していました。

一方で、宇宙船「アイテル」の乗組員の女性を、フェリシティ・ジョーンズが演じています。

彼女は『インフェルノ』や『ローグワン スターウォーズストーリー』などで主演を務めたことでも知られていますね。

『ミッドナイトスカイ』解説・考察(ネタバレあり)

終わりに際して、人は置き去りにしてきた過去を思う

本作において、人類は誰しもが終末へと向かっていく世界の中で、「地球の外」に救済を求めているような節があります。

しかし、最後の最後には人は自分の「ホーム=地球」のことを思うのです。

今作『ミッドナイトスカイ』は地球に残された人間と、そしてその外の宇宙船にいる人間から発せられる2つの「ホームを偲ぶ」視線の交錯を描いています。

「ホーム」とは、私たちの住む地球のことであり、もっと言うなれば、そこで暮らす家族のことでもあります。

まさしくその視線が交わる描写は、あまりにもロマンチックで、詩的で、とても感動的でした。

ここからは2つのパートそれぞれについて解説していきます。

オーガスティンにとっての「ホーム」

Netflix映画「ミッドナイト・スカイ」より引用

主人公のオーガスティンは、地球がいずれ終わりを迎えることを察知し、何とか人類が生き延びるための研究に明け暮れていました。

彼の研究は、言わば地球を置き去りにして、どこか新しい星で人類を存続させるためのものだったわけですね。

しかし、この研究に没頭しすぎるがあまり、彼は私生活における大切なものを人生の中で取り返しのつかないほどに「すり減らして」しまっていたんですよね。

それは、自分を愛してくれた女性の存在であり、彼女は、自分の背中を押すために妊娠の事実を伏せ、それでも2人の間にできた子どもを育ててくれていたのです。

残酷にもそうした研究の成果も僅かで、彼は北極でそれでも救うことができる僅かな命の可能性に賭けるわけですが、彼が救おうとしているのは、他でもない「自分の娘」の命だということが、物語の終盤にかけて判明してきます。

つまり、彼は地球から宇宙船「アイテル」にいるサリーないし、アイリスに向けて視線を向けています。

それは図らずも、自分が人生の中で置き去りにしてきた大切なものの存在であり、本来であれば、家族として一緒に暗い、時間を共にしていたはずの存在へ向けられた視線なのです。

そうしたオーガスティンの視線が生み出すのが、北極に現れた幼少期のアイリスにそっくりな1人の少女の幻影でした。

その少女は、最初オーガスティンとコミュニケーションを取ろうとはしません。

しかし、関わりの中で、徐々に彼女は心を開いていくのです。

そうした「アイリス」の幸せな様子に、オーガスティンはある種の「赦し」を得ているような気がしました。

人生の中で、研究に没頭するために、置き去りにしてきた大切なもの。それらに対する罪悪感を彼は、幻想の「アイリス」との関わりの中で払拭しようとしているのです。

そして、北極に残り、死の地球へと帰還を果たそうとする娘の命を何とかして救おうとするのも、彼の「贖罪」です。

果たせなかった「父親」としての役割を、最後の最後で果たすのだというある種の「祈り」「願い」とも言えるかもしれません。

彼にとっての「ホーム」は、もはや地球の内にはありません。だからこそ、彼はもう地球に何の未練も残していないでしょう。

一方で、彼の未練は地球の外にあるのです。宇宙船で人類の希望を何とか地球へと持ち帰ろうとしている娘のアイリス。彼女こそが、彼の守りたい「ホーム」なのです。

この『ミッドナイトスカイ』のオーガスティンのパートは何となくジブリ映画の『風立ちぬ』を想起させます。

人生の中で仕事や研究、自分の追求するものに没頭し、私生活をすり減らし、大切なものを失ってきました。

『風立ちぬ』の主人公にとっての戦争の終わり、零戦の墓場は、今作のオーガスティンにとっての地球の終わりに重なります。

自分が心血を注いできたものが、全て意味を為さなかったかのように崩壊し、無情にも終わりへと辿り着く瞬間。

『風立ちぬ』の主人公が、そんな零戦の墓場で見たのは、かつて愛した女性の姿でした。それは、まさしく自分が人生の中で「すり減らしてきた」大切なものの象徴です。

人間という生き物が、「終わり」に際して思うのは、自分が「選ばなかったもの」のことなのかもしれないと、この映画を見て、そう考えさせられました。

人間は選択の連続に生きているわけですが、その選択の結果として「終わり」に到達してしまう。

そうであれば、「選択」が違っていれば、どうだったのだろうかと思ってしまうのは、当然の心理と言えるのではないでしょうか。

だからこそ、オーガスティンは地球が終わる、そして自分の命が終わる、まさにその瞬間に自分が選べなかった人生の可能性を想像するのです。

地球から宇宙へと向けるまなざし

「アイリス」の幻影へと向けるまなざし

ラストシーンで、彼が見ていた「アイリス」の幻影は消失していきます。

太陽の光に照らされるオーガスティンは、もう後ろを振り返ることはありません。ただ、前を見つめていました。

Netflix映画「ミッドナイト・スカイ」より引用

それは、もう「過去」を振り返る必要がないことを示していると同時に、彼が人生の最後の最後で「救われた」ことを明示しています。

彼はかつて置き去りにしてきてしまった「ホーム」を救ったのです。

「アイリス」は彼の娘でもあるとと同時に、彼の研究のゴールでもある人類の生存を体現する存在でもあります。

そんな彼女を救うという行為は、オーガスティンにとって、研究とそして家族、彼が人生で手に入れたもの、手に入れられなかった者を含め、その全てを肯定する行為に他ならないわけです。

だからこそ、私はあのシーンにとてつもない感動を覚えました。

終わる世界での究極の「救済」を『ミッドナイトスカイ』は描いてみせたのです。

「アイテル」にいる者たちにとっての「ホーム」

Netflix映画「ミッドナイト・スカイ」より引用

さて、一方で宇宙船「アイテル」にいる乗組員たちに焦点を当てて行きましょう。

彼らは、数年前に地球の限界を悟り、人類の未来を求めて木星のK-23へ向けて旅立ちました。乗組員たちは、皆家族や大切な人を地球に残し、遥か彼方の人類が住めるかもしれない惑星に視線を向けています。

その点で、彼らの置かれた状況も実はオーガスティンと似ているのです。

彼らは、宇宙船の中で自分の地球で過ごしていた頃の大切な記憶をホログラムとして持ち込み、時折追体験しています。

作業中の事故で命を落とすことになるマヤは、かつて地球にいた頃に姉妹や友人で楽しく話していた時の記憶を宇宙船へと持ち込んでいました。

それは、彼女が遠く離れた場所で「ホーム」を感じるための唯一の手段だったとも言えます。

そうして、彼らはK-23が、人類が移住するに足ると判断すると、地球へと帰還を始めます。

彼らの視線はK-23から今度は「ホーム」である地球へと向けられることになるのですが、その視線は届きません。

なぜなら、既に地球は荒廃し、彼らが戻ることができないものになってしまっているからです。

ここで、乗組員たちは、決断を迫られます。

危険を顧みず、そして未来がないことを知りながら、地球に残してきた「大切なもの」を取り戻そうとするのか。

それとも、それらを見捨ててでも人類の存続というミッションを全うするのか。

乗組員たちの決断は2分します。

地球に残してきた家族のために再突入の決断をする者。マヤの亡骸を地球へと返してやりたいという思いから地球への帰還を決断する者。

そして、その一方で託された「人類の未来」を背負って、再びK-23を目指す者。

そこに、どの選択が正しくて、その選択が間違っているという優劣はありません。

彼らが守りたいのは、それぞれに「ホーム」なのであり、その点では一致しています。

地球に残してきた家族は、間違いなくその人にとっては「ホーム」です。

しかし、その一方で人類という種もまた、私たちを内包する広義の「ホーム」と言えます。

だからこそ、どちらを守る行為も、それぞれが「ホーム」を守るという決断に他なりません。

加えて、サリーないしアイリスは、同じく乗組員のゴードンとの間に子どもを授かっています。つまり、彼らが守るべき「ホーム」はあの宇宙船にあると見ることもできますね。

「アイテル」の乗組員たちは、そうしてそれぞれの「ホーム」を守るべく動き始めます。

オーガスティンと同様に、人生の中で置き去りにしてきた「大切なもの」の存在を取り戻そうとするのが、ミッチェル大佐です。

そして、大切に思っていた乗組員仲間で、大切な人を地球に残してきたマヤを「ホーム」に帰してあげようと試みるのが、サンチェスですね。

一方で、人類の未来ないしこれから生まれる新しい「ホーム」を築こうとしているのがサリーとゴードンということになります。

「終わり」に直面すると、人間はやはり後ろを振り返りたくなるものです。そしてそれは当然の心理であり、肯定されるべきものです。

しかし、それでも誰からが前を向いて、終わりの中に未来の希望を見出さなければなりません。

深夜の空に太陽の光が輝くことはないでしょう。

それでも、そんな暗闇の中でかすかな光を辿り、サリーとゴードンは地球ではなく、「人類」という広義の「ホーム」を守るという役割を担い、K-23へと向かうのです。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『ミッドナイトスカイ』についてお話してきました。

地球から宇宙へと向けられた視線、そして宇宙から地球へと向けられた視線を、本作は「通信」という形で表現しました。

単純に通信が繋がったというよりも、人と人との思いが繋がった、交わったというような印象を強く受けました。

そして、オーガスティンとサリーが「親子関係」だったわけですから、まさしく「通信」で親子の再会が実現するわけですよ。

今作は、その映像詩的な側面が強いことから、プロット面で退屈に感じる人も多いようです。

しかし、当ブログ管理人としては、こういう作品の味わい深さをぜひ多くの人に届けたいと思っております。

静かで、淡々としていますが、そこには人間の複雑な感情が渦巻いています。

そんなことを考えてみるのも、1つの楽しみ方かもしれませんね。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。