みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『Arc アーク』についてお話していこうと思います。

当ブログ管理人は、SF大好きですので、ケン・リュウの小説も結構読んでおります。

個人的には『存在(プレゼンス)』という短編がお気に入りなのですが、基本的にこうした「医療テクノロジーと人間」に関するSFは1つ彼の得意分野でもあります。

また、SF設定を持ち込んだ少し不思議な母子の物語としても『母の記憶に』なんかが有名で、そう考えるとこの『円弧(アーク)』という短編はケン・リュウらしさを凝縮したような作品だと言えるのではないでしょうか。

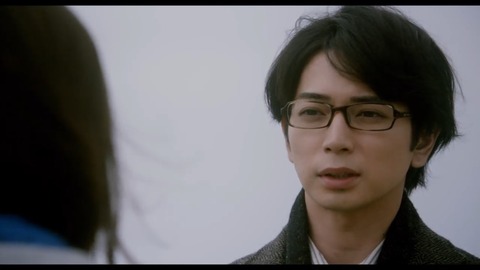

そして、今回この短編の映像化を手掛けたのが、『蜜蜂と遠雷』や『愚行録』などで国内外から高く評価される石川慶監督です。

石川慶監督の作品は、アート映画を思わせるような作り、そして独特の編集スタイルに定評があり、邦画の中でも異質な存在感を放っています。

そんな彼が今回瀬戸内、とりわけ香川県とその島々を舞台に選び、『円弧(アーク)』の実写化に挑みました。

ケン・リュウらしい私小説的なSFの趣をしっかりと残しつつ、そこに「日本らしさ」のエッセンスを加えていくことで、日本で実写化した意義がある作品になったと、作品を見終わって強く感じています。

今回はそんな『Arc アーク』における石川監督の巧さや映像表現の素晴らしさについて自分なりに感じたことをお話していこうと思います。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

映画『Arc アーク』解説・考察(ネタバレあり)

総体と個を描くバランス感覚

ケン・リュウの『円弧(アーク)』という短編は、主人公のリーナを巡る物語をミニマルな視座で捉えた私小説的な趣が強い作品となっています。

もちろん、この短編は非常に優れているのですが、127分という長尺の映画にするには、少しボリューム的に心もとない物語ではありました。

そこで、石川慶監督は、もう少し社会としての総体の流れも映画の世界観に息づかせつつも、それを分解し、個人の物語の連続性の中で描くというアプローチを選択しています。

大切な人にプラスティネーションを施したいと考える依頼人たち、不老化技術を受けるかどうかを考えている人たち、天音村で老いと死を待つ人たち。

今作では、彼らにそれぞれインタビューをするようなシーンをインサートしてあり、これが個々人の意見や考えの羅列でありながら、その連続性の向こうに「社会」が透けて見えるように意識して作られているわけです。

プラスティネーションや老化停止技術のような技術的な革新が起こると、当然私たちの生きる「社会」全体に1つの特異点がもたらされ、それ以前と以後では、その仕組みや価値観が一変することになります。

つまり、技術革新においては、まず社会としての「総体」の大きな変化が当然起きるわけで、これを描く描かないでは、SFとしての物語の説得力や強度が変わってきます。

ただ、ケン・リュウのSFの良さは、こうした「総体」にスポットを当てるのであはなく、技術的な革新に際しての「個人」というミニマルな視座で物語を展開していく点であり、あまり「社会」を描きすぎると、原作の良さが損なわれてしまうという懸念もあるのです。

その点で、石川慶監督は、先述したインタビューの演出などを通じて、実にバランスよく『Arc アーク』という作品の世界観を構築していったと思います。

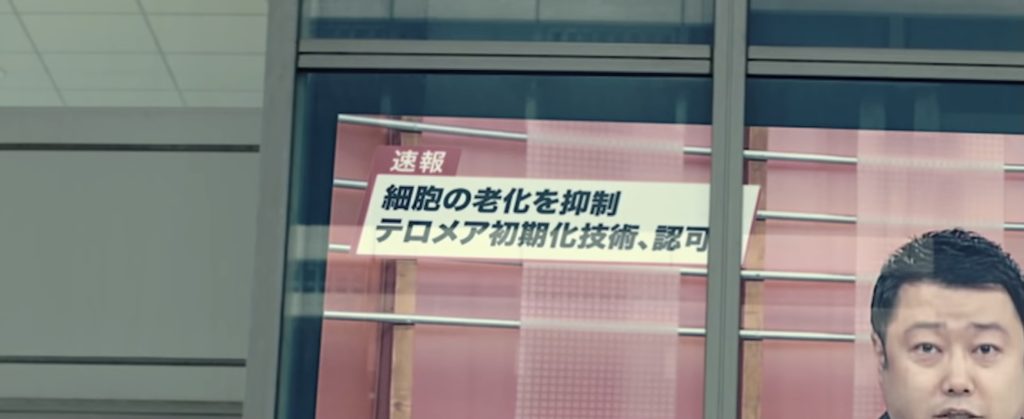

個人的に印象的だったのが、老化停止技術による技術的な革新が起きてからの世界の描き方でした。

この技術の開発によって、人間は老化停止技術を受け入れて、永遠の命を手に入れる側とそうではない側に完全に二分化されてしまったわけです。

そうなると、「総体」として社会を描いていこうと思えば、この2つの種類の人間のそれぞれのライフスタイルにスポットを当てていく必要があると思うのですが、石川慶監督はあえてそうはしていません。

むしろ後者の選ばなかった側にひたすらにスポットを当てることで、逆説的に前者の選んだ側にも言及するという手法を選択したのです。

また、前者と後者の対比の仕方も実に巧く描かれているなと実感しました。

まず、不老不死を受け入れた人間の生活については、直接的な描写が為されず、テレビやラジオ、そして車窓から見える街の風景としてしか描かれていないのが、最大の特徴だと思います。

(C)2021映画「Arc」製作委員会

つまり、不老不死を選択した人間の側の描写においては、「個」が排除され、その代わりに出生率、自殺率といったデータや街の風景のみが映し出され、その「総体」としての描写に留めてあるわけです。

一方の、不老不死を選択しなかった人間が集う天音村の描写では、そこに息づく人間1人1人の暮らしや生き方にスポットが当てられていきます。

このような対比を絶妙なバランス感覚でもたらすことによって、石川慶監督はケン・リュウらしい私小説的なSFのコンテクストを残しつつ、127分の長編映画にも耐えうる強度の世界観構築に成功したのです。

「線」と「四角」そして「円」

『Arc アーク』という作品の映像的な素晴らしさについて言及していくのであれば、やはりその印象的な「形の美学」に注目する必要があるでしょう。

この『メトロポリス』では、労働者とそれを搾取するエリートという構図が明確に線引きされ、前者は幾何学的に構築された都市に、後者は有機的な形で作られた郊外の楽園に暮らしているという対比が印象的に描かれました。

映画『メトロポリス』より引用

直線や四角形といった幾何学的な形で構築された都市は、「文明」「管理」「秩序」といったイメージを有しており、『メトロポリス』では、労働者たちがそこでエリートたちに管理され、搾取されている構図が透けて見えるようになっていたんですね。

一方の、有機的な形というのは、「自然」や「非文明」を想起させるようになっており、とりわけ今作では「エデンの園」をアイロニックに描くために用いられていたと言われています。

丹下健三が手がけた香川県庁舎に代表されるように、本作の美術は基本的に「線」や「四角」といった幾何学的な形を全面にあしらったものとなっていました。

(C)2021映画「Arc」製作委員会

この風景は、『メトロポリス』の労働者たちの都市を想起させますが、「文明」「管理」「秩序」といった現代的な価値観の中に身を置く人間のライフスタイルを象徴しています。

一方で、天音村の風景は、日本の古き良き原風景を残したものとなっており、そこにある建築物や自然には「有機的な形」の要素が残されていました。

都市や街の風景に関連した視覚表現の対比によって、私たちの中にある程度、そこに暮らす人たちのライフスタイルが垣間見えるように計算されていたわけですね。

SF映画においては、分かりやすく近未来の技術や機械を描くことで、「未来」を演出することがありますが、『Arc アーク』はそうではなくて、建築物の対比によって人々の二分化された世界を見事に描いています。

加えて、面白いのが「未来」であるはずの不老不死を選択した側の人間の世界が、私たちが今生きている世界とそれほど変わらないという点です。

これは、おそらく「死」という期限を失った瞬間に、人間が発展の歩みを止めてしまうということを暗に示唆していたのだと思います。

例えば、人間は「物事にかかる時間」を少しでも短くしようとして新しい技術を開発することがありますが、「死」がなくなり、時間に制約がなくなると、こうした技術はもう必要ないんですよね。だって時間は無限なんですから。

要は、「死」という期限がなくなると、「現状維持」をすることが至上の価値観となってしまい、そこで「歩み」が止まってしまうという残酷さをも建築物の描写によってうまく表現しているような気がしました。

また、もう1つこの作品の中で明確に対比されていたのが、「直線」と「円」という2つの形の対比だったように思います。

「直線」はまっすぐ無限に伸びて端点を持たない「形」です。

つまり、これは永遠に命を失わず、生命機能を維持することができる新しい人類の在り方を象徴する「形」とも言えます。

とりわけ、冒頭のプラスティネーション技術を用いたボディワークスの描写においては、人間を死して生きたように見せるために、人間を「線」で縛るという行為が行われていました。

(C)2021映画「Arc」製作委員会

本来、人間は火葬であれ、土葬であれ、死すればその肉体の「形」を消失するわけですが、そうした喪失へのささやかな抵抗として、プラスティネーションの技術が開発されたんですね。

つまり、「円」を閉じることで終わる人間の命のサイクルを壊すモチーフとして、無限に伸びて終わりのない「線」という形を印象的にあしらっていたわけです。

対照的に、「円」は3つの点によってただ1つに定まる形であり、「直線」のような無限に伸びていくと言った性質はありません。描き始めれば、その軌道は必ず同じ場所に収束するようにできています。

それ故に、「円」は『Arc アーク』において従来の人間の生命の在り方を象徴するものとして描かれていました。始まりと終わり、つまり誕生と死を内包する存在としての人間です。

この「円」の形については、天音村のパートでパーティー会場の丸いテーブル、カメラのレンズ、そして主人公のリナの息子が妻の車椅子を走らせる軌道なんかに反映されていました。

『Arc アーク』は、こうした視覚表現における「形の美学」が随所に感じられる作品ですので、ぜひ映像でじっくりと堪能していただきたいと思っています。

エマの物語には一体何の意味があったのか?

今作において、序盤の重要キャラクターであったエマ。彼女の物語は一見すると、全体のプロットから浮いているような印象を受けたのではないでしょうか。

しかし、彼女の物語とその顛末は、言わば後に主人公のリナが見つけ出す「答え」を先取りしたものだったと言っても過言ではありません。

物語の冒頭で、リナと初めて出会った時のエマは基本的に彼女を「見下ろす視線」を向けていましたよね。

そして、リナとエマの「見上げる」「見下ろす」の視線の関係性は、ずっと続いていきそれが崩れることはありません。

つまり、この2人は対等な関係にあるわけではなく、それでいて同じ「目線の高さ」で物事を見ることはできていないんです。

2人の「目線の高さ」のズレは、リナが「老化停止」の技術を受け入れたことで、決定的になったと言えるでしょう。

また、エマと彼女の弟である天音との関係にも同じような視線の関係性が持ち込まれています。

2人が正対するシーンでは、必ず「階段」が印象的に描かれており、どちらかが上でどちらかが下にいて、「見上げる」「見下ろす」の視線が交錯するように演出されていました。

(C)2021映画「Arc」製作委員会

このようにエマの周囲には、彼女と同じ「目線の高さ」で物事を見ている人がいないため、常にそこに「ズレ」が生じているんですね。

ただ、そんな彼女にも世界にたった1人だけ彼女と同じ「目線の高さ」で物事を見てくれる人がいました。それが亡き彼女のパートナーです。

だからこそ、エマはプラスティネーションの技術を使って、亡きパートナーの「死」に抗い続け、共に「生」きようと試みたんです。

しかし、彼女は試行錯誤の末に悟ります。プラスティネーションの技術をいくら駆使したところで、パートナーを「死」から取り戻すことはできないのだと。

未完成なパートナーの人形は、エマの諦念と「死」の受容を表現しているようであり、そんなパートナーの隣でエマは「死」としてのプラスティネーションを受け入れました。

エマとそのパートナーは、同じ「目線の高さ」で同じ方向を見つめながら、寄り添っています。

「死」を遠ざけて、パートナーと寄り添う道を模索するのではなく、「死」を選択して、パートナーと寄り添う最期を選ぶ。

これが彼女なりの「円」の閉じ方だったのだと、映画を見終えてから思いました。

今作で最も印象的だった夜の船から灯台を見つめるシーンについて

最後に、私が今作『Arc アーク』の中で、最も印象的だったシーンについてお話させていただきます。

物語の終盤に、夜の船からリナと彼女の息子が灯台を見つめるシーンがあるのですが、ここが本当にグッときたので、解説させてください。

(C)2021映画「Arc」製作委員会

英国の詩人アレキサンダー・ポープが「私たち一人一人が航海しているこの人生の広漠とした大洋の中で、理性は羅針盤、情熱は疾風。」なんて名言も残しましたが、人生はしばし「航海」に例えられます。

そのため、「船」というモチーフは自分自身の存在に重なるとも言えますね。

ここでリナの息子が、「方舟」ではなく、自分自身の「船」に乗っているという対比が為され、彼が紛れもなく自分の人生を生きているという事実をも可視化しているのです。

そもそも、リナの息子が乗っている船は、島に住んでいる老人がリタイアし、彼に譲り渡したものです。

そうした引き継いだ船を彼は修理し、自らの「船」としたわけで、このシーンではそこにリナが同乗しています。

リナとそして彼女の物語の始まりの場所は映画のファーストシークエンスからも分かる通りで、「灯台」なんですよね。

リナはそこで「自由に生きる」という決断を下して、自分の人生を探し始め、彼女の息子にとっての人生もそこからスタートしました。

つまり、「灯台」という場所が、2人にとっての真の意味での「円環を閉じる場所」であり、人生が始まり、そして収束する地点なのだということが分かります。

そう考えていくと、夜の海に漂う「船」から「灯台」を見つめるこのシーンは、リナの息子にとっては、彼の人生の「円」の終わりが目前に差し迫っているという意味なのだと思いました。

一方で、その「船」に同乗しているリナ本人にとっては、「灯台」と彼女の息子の関係性を通じて、「人が生きることの何たるか」を垣間見た瞬間になりました。

目指すべき場所を失い、自分の人生を生きることから逃げ続けていたリナ。

そんな彼女がこれまで生きてきたプロセスが、このシーンで一気に1つの「円弧」として繋がり、そしてその先のゴールまでもは見えてくるという一瞬の視覚的演出。

このシーンで、私が監督をしていたら、灯台に2人が赴くシーンなんかをインサートしてしまいそうですが、それではダメなんですよね。

なぜ、このシーンが素晴らしいのかと言うと、それは船に乗っているリナたちと灯台を結ぶ「円弧」を可視化したからなんですよ。

つまるところ、「船」や「灯台」というモチーフそのものを描くことに主眼を置くのではなく、それを結ぶ「軌道」を描くことに主眼を置いているからこそ凄まじい映像の力を持っているのです。

このしーんは、本当に「( ゚д゚)ハッ!」と声が出そうになるので、ぜひとも多くの人にご覧いただきたいですね。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『Arc アーク』についてお話してきました。

石川慶監督はケン・リュウの「らしさ」をきちんと汲み取ってくれていますし、その上で127分の長尺にも耐えうる世界観を構築しました。

さらに、そこに日本らしい建築物や風景を組み込むことで、日本でしか作れない『円弧(アーク)』の実写化を成し遂げたのです。

この途方もない功績を手放しで絶賛したいですし、その傑出した映像表現にはもう言葉もありません。

後半は特にスローペースな作劇が目立ちますので、退屈だと感じた人がいたとしても、それは無理もないでしょう。

しかし、そうした1つ1つのプロセスが、あの夜の海から見つめる灯台のシーンで一気に繋がっていく快感をぜひ映画館で体感して欲しいと思っています。

今回も読んでくださった方、本当にありがとうございました。