みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『CUBE 一度入ったら、最後』についてお話していこうと思います。

1997年のカナダ映画でヴィンチェンゾ・ナタリ監督によって生み出されたオリジナル版の『CUBE』は全世界でカルト的な人気を誇っている名作です。

当ブログ管理人の『CUBE』との出会いは、小学校高学年くらいのときで、両親がリビングで見ていたのをチラッと見てしまったのが初めてでした。

この時の衝撃は今でも忘れられなくて、あまりの恐ろしさに私は1か月くらい夜眠れなくなったんですよね。

映画の宣伝文句でよく「トラウマ級」というフレーズが用いられますが、後にも先にも本当の意味で「トラウマ」になった映画は私にとっては、この『CUBE』だけだと思います。

そんな自分にとってもすごく印象的な作品の1つが、今回日本で「公認リメイク」されることとなったのは驚きです。

なぜ「公認」とわざわざ言うのか?それは『CUBE』という作品の圧倒的な人気とカリスマ性に群がる無数のパクリ、オマージュ作品が世界中で作られたからなんですよ。

映画情報サイトで「CUBE」と検索していただければ、明らかにヴィンチェンゾ・ナタリ監督ものを意識したポスターがいくつか並ぶと思うんですが、これらは基本的に「CUBEに似て非なる何か」であり、B級の域を出ないものです。

そんな中で『CUBE』『CUBE2』『CUBE ZERO』を除いた作品としては、初の「公式なリメイク」ということで、多少なりとも期待をしておりました。

ただ、作品を見た今、言いたい。

「誰が生めと頼んだ!誰が作ってくれと願った! 私はこのリメイクを生んだ全てを恨む。」

『ミュウツーの逆襲』のミュウツー大先生ばりの怒りが込み上げてくる最悪の内容で、もはや見ていて悲しくなりました。

少年時代の当ブログ管理人を1ヶ月以上不眠症に追い込んだあの最恐の映画が、見ている間にでも快眠できてしまいそうなセラピー映画になって戻ってくると誰が思っただろうか。

お話がダメとかそういう次元ではなくて、ヴィンチェンゾ・ナタリ監督のオリジナル版には確かに存在していた「美学」が死んでいる、これが最大の問題です。

今回は、そんな日本リメイク版の『CUBE 一度入ったら、最後』について自分なりに感じたことや考えたことをお話させていただきます。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『CUBE 一度入ったら、最後』に決定的に欠けていた「美学」とは何か?(ネタバレ注意)

四角と立方体の美学

『CUBE』と言えば、やはり全編にわたって巨大な立方体構造物の中で繰り広げられるというシチュエーションがその醍醐味です。

そうした作品の舞台の都合上、映像の中には四角や立方体が常に映りこんでおり、その幾何学的な形は見ているものを不安にさせます。

しかし、この映画は全編にわたって四角や立方体という幾何学的な形が映像を支配することを見越して、その冒頭に観客の恐怖を煽る演出を施していました。

みなさんはオリジナル版の『CUBE』のファーストカットを覚えていますか?

そう、あの映画は「目」で始まるんです。

映画『CUBE』より引用

私の敬愛する作家フィリップ・K・ディックの小説では、しばしばその物語が登場人物の「目覚め」と共に始まります。

この「目覚め」の効果について畑中佳樹氏が自身のディック論「目覚め、叫び、走る」などでも論じていました。

ディック作品における「目覚め」とは、人間の基本的生活習慣の一環としての眠りからの目覚めではなく、意識がある空間に突如として浮上する、つまり無から意識が生じることを指しているというのです。

そして、『CUBE』における目覚めの描写も意識がCUBEという異空間に浮上するディック的な「目覚め」の感覚を内包しています。

加えて、この「目」は観客の目でもあり、観客の意識を突如としてあの空間の中に浮上させるという効果をも持っているのです。

ただ、ここまでの「目覚め」や「目」の使い方であれば、類似の演出を施している映画はたくさんあります。

ヴィンチェンゾ・ナタリ監督の『CUBE』が素晴らしかったのは、「目」の丸い形そのものを演出に昇華させていた点です。

まず、ファーストカットで目の「円形」が画面いっぱいに映し出されるのですが、突如として映像が切り替わり、次の瞬間にはその目の持ち主と四角に支配された空間のショットへと切り替わります。

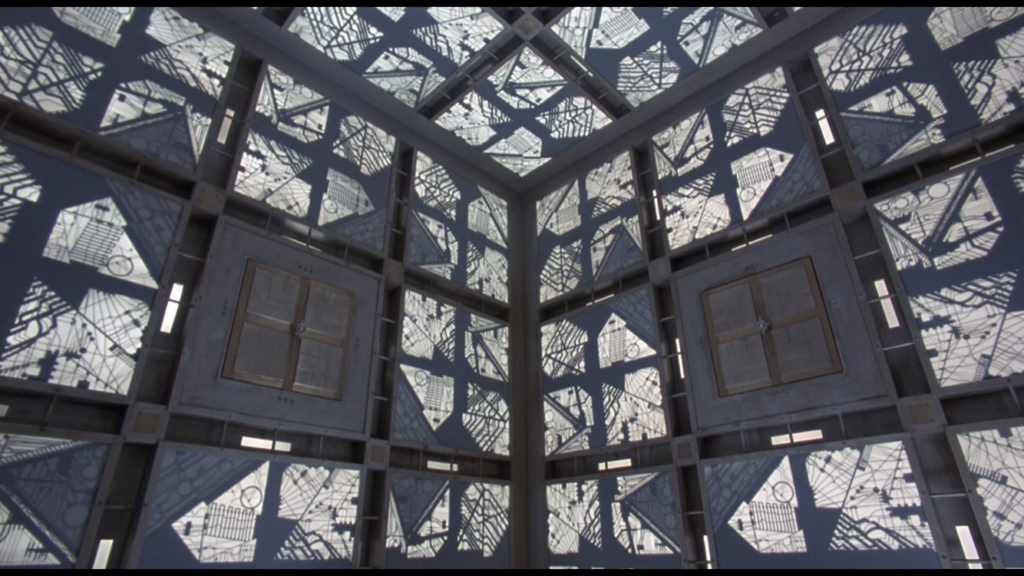

映画『CUBE』より引用

「円形」という調和を象徴する形が、突如として「四角」に支配された映像へと切り替わることで、観客はまず言いもしれぬ違和感を感じるはずです。

映画『CUBE』より引用

今度はCUBEの空間を平面的にではなく、立体的に撮ることで、その空間が立方体であることを明示しているのですが、このショットには人間が映りこんでいません。

人間の映りこんでいない立方体の空間は全てが整っていて美しく、無駄がなく、さらに洗練されています。

しかし、そんな幾何学的な形に支配された美しい空間のショットに、起き上がった人間という有機的な形をした物体が紛れ込むのです。

映画『CUBE』より引用

こうした空間と人間の形の差異を演出として活かすことで、本作はCUBEという幾何学的な形の空間における有機的な形をした人間の「異物感」を演出することに成功しています。

この「形」を上手く使ったギャップが、映画の最初のシークエンスで為されたことが、本作の「美学」の1つだと私は思っています。

そして、ここまでの前提があって、初めてその後に登場する伝説の「サイコロステーキ先輩」カットは活きてくるんですよ。

なぜなら、あの演出は、人間という有機的な形がその形を失ってしまう描写だからです。

このCUBEという均整の取れた美しい空間の中で、もはや人間などという不揃いな形の物体は存在することはできないのだと言わんばかりに、その「形」を破壊する。

まとめると、円から四角、四角から立方体、立方体の中に有機的な形(人間)とい順を追って見せておいて、最後に有機的な形を破壊するという「形」の変化にスポットを当てているのが分かりますよね。

このようにヴィンチェンゾ・ナタリ監督の『CUBE』のファーストシークエンスは、まさに「形」を用いた美学の結晶であり、わずか3分の映像でCUBEという空間の異質さと恐ろしさを観客に言葉なしで伝える圧倒的な映像なのです。

日本版リメイクも柄本時生さんを「最初の男」としてキャスティングし、冒頭のシークエンスを何とか模倣しようとしていました。

心臓を四角のモチーフでくりぬいて殺害するというアイデアは、オリジナル版とは異なるものになっており、このあたりで何とか「違い」を出そうとしている様子も見受けられました。

ただ、肝心の「形」に対する美学が全くもって継承されていないのです。

表面的にオリジナル版の展開をなぞっただけであり、映像的な美しさはまるで伴っていません。

というよりも、この冒頭のシークエンスにおけるCUBEという空間の見せ方や形の演出を見た時点で、今回のリメイク版には何の美学もこだわりもないのだとはっきりと分かってしまったのが問題です。

画面がどんどんと手前に引いていくだけの平面的な動線。空間をパンで映さず、カットの切り替えで見せることによる平面的な画の連続。オリジナル版の持つ美学の欠片も感じられません。

そして、その懸念は杞憂で終わらず、その後もオリジナル版の表層だけを掬ったような「似て非なる何か」を延々と見せられます。

不快感と不安を煽る音の美学

次に聴覚情報、つまり音にスポットを当てていきたいと思います。

今回の日本リメイク版の『CUBE 一度入ったら、最後』を見ていて、感じたのはあまりにも音が整い過ぎていることです。

例えば、隣の立方体へと続く扉の開閉音一つとっても、日本版リメイクでは音が均質化されていて、どの扉を開けても同じような音がします。

一方のオリジナル版の扉は、ものによってその開閉音に個体差があり、時折不気味に軋む音を立てるなどして、それがアクセントになっていました。

些細なことかもしれませんが、こうしたディテールの積み重ねこそが映画の醍醐味であり、観客を恐怖に陥れる空気感を醸成していく上では欠かせないものなのです。

他にも知的障がいを抱えた青年カザンが急に発する声、メガネのレンズが割れる音、機械の作動するクリック音、排尿音など、オリジナル版では細かな音のアクセントが凝らされており、それが観客に不快感を与える原動力にもなっていました。

それが顕著に表れたのが、人間の発する音を感知して、トラップが作動する部屋です。

日本版リメイクでは、人間の声が発せられると、部屋の壁の色が波打つように変化し、身体を断裁するトラップが作動する仕組みになっていました。

一方のオリジナル版ですが、日本版リメイクとトラップの内容そのものについては類似しています。

しかし、その「音」が決定的に異なるんですよね。

壁から細長い刃のようなものが突き出してきて、それが交わるときに立てる独特の冷たい摩擦音。さらに刃が引いていくときのフェードアウトしていく金属音。

確かにこのトラップは視覚的にも恐ろしいのですが、それ以上にオリジナル版では、この独特の金属音が観客の不安を煽る役割を果たしていました。

日本版リメイク特有の「音」の演出と言えば、ボタンで金属をひっかいて、文字を書くときに鳴る音くらいのものですが、これをやるならもっと音を強調して、不快な印象を与えるようなサウンドデザインにするべきだったと思います。

劇中で、吉田鋼太郎さんが演じる会社役員の男が「うるさい!気が狂ったのか!」と怒号を飛ばしていましたが、観客にそれほどの感情を抱かせるほど不快な音でもないので、感情がシンクロしないんですよね。

その点で、オリジナル版は青年カザンの発する音が、極限状態の中でクエンティンを不快にさせている様を観客は理解できますし、それはひとえに「音」が一貫した演出として積み重ねられているからなのです。

細かいところではありますが、日本版のCUBEはせっかくやるのであれば、もっとサウンドデザインにこだわってほしかったなと思いました。

CUBEという舞台を活かすアングルの美学

日本リメイク版『CUBE 一度入ったら、最後』の展開は、ほとんどオリジナル版を踏襲しているので、普通に作れば退屈さを感じるはずはありません。

しかし、これが驚くほどに退屈で、苦痛に感じるほどでした。

『CUBE』という作品は、どうしてもバイオレンス要素の強いトラップに注目されがちですが、メインはその極限状態に置かれた人間たちの掛け合いなんですよね。

ワンシチュエーションという舞台演劇のような装置によって物語を展開していくため、そこに存在する人間の即興劇のような趣があるのが、面白いポイントになっていました。

そのため、立方体の空間の中に置かれている人間をどういうショットで、どんなアングルで撮るのかは、本作において重要なのです。

ただ、日本リメイク版『CUBE 一度入ったら、最後』のショットはせっかく立方体という空間の中に人間がいるのに、驚くほどに「平面的なショット」が多いんですよ。

まず、全体的にキャストの顔をクローズアップした寄りのショットが多すぎます。

こうした寄りのショットは、全く空間的な広がりや位置づけができず、単に登場人物の感情や心理状態にフォーカスするためのものでしかありません。

もちろんクローズアップショットにも役割や効果はあるのですが、仮にも『CUBE』で多用する意味はあまり見出せません。空間が死ぬからです。

また、複数の人間を捉えるショットでも、オリジナル版の『CUBE』では、空間の中にいる人間を斜め方向からとって縦・横・高さの3つの軸から人間を位置づける工夫がなされています。

つまり、人間が部屋のあちこちに立っている様子を1つのショットに収め、その遠近や像の大きさを演出として機能させているのです。

例えば、物語の後半にクエンティンによって殺されたハロウェイの死に打ちひしがれる数学者のレブンのショットは印象的です。

映画『CUBE』より引用

部屋の隅にレブンがいて、そこから立方体の空間の対角を見据えるようなアングルで撮られているのですが、このショットは4人の人間を1つのショットに収めています。

手前にうずくまるレブン。その後ろから迫ってくるクエンティンという男は画面の中心に大きく映し出され、彼女に近づくほどにカメラのピントが合ってきました。

一方で、他の2人については空間の奥に小さく映し出されており、その像がぼやけているのが見て取れます。

このショットは、最も大きく映し出されているのがレブンであることからCUBEから脱出するカギになるのが彼女であることを明示しつつ、その後ろで見下すように立っているクエンティンを強調することで、女性を虐げる男性の暴力性を強調していました。

たった1つのショット、たった1つのアングルに多くの含みを持たせているのが分かりますし、何よりこの演出を可能にしているのがCUBEという立方体の空間なんですよね。

縦・横・高さの3つの軸が可視化される空間だからこそ、登場人物の立ち位置とスケールが分かりやすくなり、それが登場人物同士の関係性を明らかにする重要な役割を果たすのです。

しかし、日本リメイク版『CUBE 一度入ったら、最後』のショットは部屋の一面に立っている人間を正面から映し出すショットが大半を占めており、多くのショット・アングルにおいて3つの軸のうちの2つを殺してしまっています。

(C)2021「CUBE」製作委員会

つまり、立方体の空間をその映像の中で全く活かせていないんですね。

こうした美学の欠如は、多くのシーンにおいて登場人物がただ立っているだけ、ただうなだれているだけという虚無の時間を生み出してしまっており、物語の緊迫感が持続しない原因になっています。

他にもオリジナル版は、空間の「高さ」を使った演出も秀逸です。

劇中で物語を先導していく役割が、脱獄犯のレン⇒数学者のレブン⇒暴力的な警察官のクエンティン⇒サヴァン症候群のカザンという風に推移をしていきます。

この映画が徹底しているのは、そうしたリーディングロールを担うキャラクターを他のキャラクターよりも高い位置に位置づけるようなショットを多用することです。

例えば、脱獄犯のレンは硫酸が噴き出す部屋に入る直前の一連のシークエンスを見てみましょう。

このシーンでは、彼が隣の部屋に続く通路という少し高い位置から話しているのに対し、他のキャラクターたちは下に立っています。

映画『CUBE』より引用

それを対比するかのように、レンを撮るときは見上げるようなアングルで、逆に他の4人を撮るときは見下ろすようなアングルで撮られていました。

映画『CUBE』より引用

しかし、トラップによる一連の顛末のあと、顔を焼かれた彼は一転して見下ろされる側へと転じるのです。

今度はレンの死体を他のキャラクターたちが見下ろすショットを、見上げるような視点で撮っており、登場人物の立ち位置が一転したことが明示されています。

映画『CUBE』より引用

同様に、終盤には主導権を握っていたクエンティンを、ワースの機転で落とし穴的なギミックで下のCUBEに落とす描写があり、この時も見下ろす見上げるの関係性が転じる演出を用いていました。

このように『CUBE』という作品は、縦・横・高さの3つの軸が舞台装置によって明示されていることを活かして、特に現実空間では見えづらい「高さ」を使って視覚的演出を多く施しています。

そして、それこそが本作特有の映像表現を裏打ちする美学であり、作り手の「こだわり」でもありました。

そうした1つのアングル、1つのショットに対するこだわりがすっぽりと抜け落ちてしまったのが、『CUBE 一度入ったら、最後』であり、ただ豪華キャストをフレームに収めているだけの何の面白味もない無味乾燥な映像の連続になり下がっているのです。

『CUBE 一度入ったら、最後』の物語・作劇上の3つの問題点

ここからは、オリジナル版との比較というよりは、今回の『CUBE 一度入ったら、最後』の物語や作劇上の問題点を3つ解説してみようと思います。

①トラップの一貫性の無さ

まず、個人的に気になったのがオリジナル版には存在していなかった新しいトラップの一貫性の無さです。

(C)2021「CUBE」製作委員会

オリジナル版のトラップって、ただ単に視覚的な衝撃を追求しているように見えて、実はその趣旨が一貫しているんですよね。

硫酸トラップもそうですし、ワイヤー等で身体を「サイコロステーキ」にしてしまうトラップもそうですが、全てのトラップが人間の有機的な「形」を奪うという点で一貫しています。

これは、先ほど本作の序盤のシークエンスについての解説で触れた点にも重なりますが、CUBEという空間において人間という物体は異質な形をしているんです。

そのため、有機的な形をしている人間は不純物であり、だからこそその形を奪って、美しい立方体の空間を取り戻さなければならないというある種の「空間の自浄作用」としてトラップが機能しています。

これが『CUBE』に登場するトラップを通底する考え方であり、ここがブレないからこそ本作は単なるドッキリパニック映画にはなっていないのです。

しかし、日本リメイク版の『CUBE 一度入ったら、最後』で新たに取り入れられたトラップは極めて場当たり的というか、一貫した哲学を感じないんですよね。

例えば、斎藤工さんが演じる井手に襲い掛かったスポットライトとビームのトラップですが、これも単に心臓をビームで貫いて終わりなので、人間はその形を留めたまま絶命するだけです。

他にも終盤の岡田将生さん演じる越智を襲った人間を貫く可変の針(刃)のようなトラップですが、これも人間の形を留めたまま絶命させる装置でした。

こうした「形」を奪うというオリジナル版の哲学に反したトラップが散見される一方で、サイコロステーキトラップやバーナートラップといったインパクトのあるトラップはレンタルしているため、全体的に統一感がないんですよね。

トラップ一つとっても一貫した哲学やこだわりを全く感じさせない。

ここまでにもたびたび言及してきましたが、ここまで作り手の色が出ないならなぜリメイクしたのかと言いたくなります。

オリジナル版の「形」を奪うというコンセプトを踏襲するのであれば、その範囲内で新しいトラップを再考すべきですし、それを壊すのであれば、新しいコンセプトを作り出す必要があります。

そのどちらも選ばずに、中途半端にオリジナル版のトラップを間借りし、何の驚きも一貫性もない新しいトラップを持ち込む今作のアプローチが良かったとはお世辞にも思えませんでした。

②キャラクター造詣の稚拙さ

次に本作のキャラクターの描き方のダメさについて言及していくのですが、最初に断っておきたいのは、キャスト陣は良かったということです。

菅田将暉さん、杏さん含めてメインキャラクター6人を演じたキャスト人の演技は、素晴らしかったと思います。

ただ、こうした実力のあるキャストたちの演技を活かすようなキャラクター構築や作劇が全くできていないのが、『CUBE 一度入ったら、最後』なのです。

先ほども書きましたが、この作品の醍醐味は、6人のメインキャラクターの即興劇を思わせるような掛け合いにあります。

バックグラウンドも考え方も職業も何もかもが全く異なる6人が突然同じ空間に集い、危機を乗り越えようとする。

その中でどんなコミュニケーションを取り、どう関係性を変化させていくのかが、印象的なトラップ以上に作品に肝になってきます。

オリジナル版の『CUBE』は会話やトラップに際してのリアクションなどで、キャラクターの設定を地道に積み重ねていくような作りになっていました。

90分ほどの比較的短い映画にも関わらず、セリフで一気にキャラクターを説明したりせず、彼らの人となりを「画」で見せようとしていたんです。

しかし、『CUBE 一度入ったら、最後』は登場人物が自分のバックグラウンドやトラウマについて自己言及する場面が多く、登場人物の会話がトラップを潜り抜けるためのものというよりも、人間ドラマを演出するためだけの会話に引っ張られているんですよね。

加えて、致命的なのが菅田将暉さん演じる後藤の回想シーンです。

(C)2021「CUBE」製作委員会

『CUBE』というワンシチュエーションスリラーで、外の世界の映像のあんなに尺を使って映し出すとか、もうどうかしているとか言えない演出ですよね。

オリジナル版にはCUBEを脱出するという命題が明確にあった上で、それを実現するためのプロセスの中で登場人物の情報が開示されるという主従関係になっていました。

しかし、『CUBE 一度入ったら、最後』は主人公の後藤についての罪と罰、赦しという主題とそれを巡る人間ドラマが前提にあった上で、彼を赦すためのプロセスとしてCUBEという空間が用いられているような、主従関係の逆転が起きています。

私が日本リメイク版がワンシチュエーションスリラーではなく、「セラピー映画」になっていると記事の冒頭で言及したのはこのためです。

また、たった6人しかいないキャラクターの掛け合いや関係性が重要な映画なのに、ラストのワンギミックのためだけに、その個性が全く描かれない甲斐という「死にキャラクター」がいるのもかなりマズいと思いました。

もちろん演じた杏さんは与えられた役割を全うしたわけですから、むしろ褒められるべきなのですが、あそこまでパーソナリティが見えない空気のようなキャラクターがずっと物語に絡んでくるのは『CUBE』としては致命的です。

(C)2021「CUBE」製作委員会

オリジナル版では、キャラクターの特性と役割がバランスよく6人のキャラクターに振り分けられていたのですが、『CUBE 一度入ったら、最後』では甲斐というキャラクターがほとんど「死んでいた」こともあり、明らかに主人公の後藤の負担過多になっています。

というのも、数学者のレブン、サヴァン症候群のカザン、建築士のワース、善人のハロウェイとオリジナル版で4人のキャラクターに分けられていたパーソナリティを後藤1人が背負っているのです。

その結果、残りのキャラクターは次のようになっています。

- 越智⇒サイコ野郎

- 安東⇒自称クズ

- 宇野⇒数学ちょっとだけできる

- 井手⇒早く帰りたいイノシシ

- 甲斐⇒無

CUBEを進むための役割を後藤が1人で担い、さらには後藤のバックグラウンドだけ回想シーンまで使ってご丁寧に掘り下げられる。

そうした作劇によって「CUBEからの脱出」がゴールだったはずなのに、いつの間にかそれが「後藤の赦し」へとすり替えられていたのです。

③物語の構成の下手さ

最後にお話したいのは、物語の構成が上手くないという点です。

先ほど挙げたカメラワークやサウンドデザイン、トラップの一貫性の無さなどが伴っていなくても、物語がよく出来てさえいれば観客もある程度納得するでしょう。

しかし、『CUBE 一度入ったら、最後』は物語の構成、とりわけ力点の置き方が極めてマズいんですよ。

この映画が、主人公の後藤の罪と罰、そして赦しにスポットを当てたいという意図は確かに明確に伝わってきますし、それ自体が悪いとは言いません。

それを上手くCUBEという極限状態を舞台にした物語として上手く構成できていないのが問題なのです。

まず、先ほども言及しましたが、CUBEというワンシチュエーションスリラーにおいて、外の世界の回想シーンをあんなに映したらダメに決まってるじゃないですか。

誰がどう考えても、外の世界の映像が視界に入った瞬間に観客の張り詰めた緊張の糸は途切れますし、作品の特異な舞台性が死にます。

しかも、それをピンポイントで挿入するならまだしも、同じ映像を小出しに何度もインサートしてちょっとずつその真相を明らかにするような演出にしていたのが、これまた最悪です。

『CUBE』という作品を見ている観客の主眼はあくまでも「どうすればここから出られるのか?」「そもそもこの空間は何のためにあるか?」といったCUBEという空間そのものに向けられたものでなければなりません。

しかし、『CUBE 一度入ったら、最後』は後藤の過去の映像を勿体ぶってインサートするため、観客の興味が「彼の過去に何があったのか?」へと向かってしまうんですよ。

どう考えても作劇上の力点の置き方の感覚がズレているとしか言いようがありません。

これをやるなら、もっとCUBEを脱出するプロセスでしっかりと後藤のパーソナリティやトラウマの影を見せたうえで、回想シーンによる種明かしを後半の1回だけに絞るべきでしょうし、その方が回想シーンのインパクトも強まります。

こうしたCUBEの脱出に関わらない、後藤の人間ドラマを演出するためだけの描写は他にもあります。

物語の中盤に、宇野という少年が、大人に絶望して飛び降り自殺を図る場面があり、それをわざわざ後藤に助けさせる描写があるのですが、こんなの絶対に要らないシーンでしょう。

CUBEから脱出するというゴールに向かう上で何の必要もないシーンなのに、後藤のヒューマンドラマのためだけに必要だからと取ってつけたような描写ですし、これを「見せ場」として撮っているなら、相当ヤバいです。

しかも、中盤にわざわざこの描写をしておいて、ほとんど同じことを終盤にもう1回繰り返すんですよね。

つまり

- 後藤がトラウマに苛まれる

- 後藤のバックグラウンドが明かされる

- 宇野の手を握るシーンでトラウマが払拭される

- また後藤がトラウマに苛まれる

- また宇野を助けてトラウマから解放される

というプロセスを踏んでいたんです。

結局後半に後藤が宇野を助ける描写があるなら、取ってつけたような中盤の宇野が自分から飛び降りて、後藤に手を掴ませる描写ば必要ないはずです。

「自殺」というシチュエーションを再現したかったのは分かりますが、これによって後藤の人間ドラマの山場ないし力点が分散してしまっていて、終盤の「赦し」のカタルシスが劇的に弱くなっていました。

今回の『CUBE 一度入ったら、最後』が主人公の後藤のエモーションの部分にスポットを当てたかったのは分かります。

でも、やるならもっと構成を練る必要があったはずです。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『CUBE 一度入ったら、最後』についてお話してきました。

当ブログを普段から読んでくださっている方はお分かりいただけると思いますが、このブログはあまり批判評は書かないんですよ。

割と世間的に酷評されている映画でも、このブログでは褒めているということは多々あります。それはできる限り、映画の良い部分に目を向けたいという私の思いがあるからです。

しかし、この日本リメイク版『CUBE』はあまりにも酷い。褒めるところを膨らまして書こうにも褒めるところがキャストの演技くらいしかない。

しかも、そんなキャスト陣の熱演も作劇上の問題でキャラクターが死んでいるので、空回りしているように見えて空しいのです。

オリジナル版の『CUBE』は未だに怖すぎて見ると、フラッシュバックしそうなので、ちょうどよく見れる「CUBEっぽい」何かができたことは個人的には喜ぶべきことなのかもしれません。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。