みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『彼女が好きなものは』についてお話していこうと思います。

ポスターとタイトルくらいしか前情報を入れてない状態で作品を見たので、そもそも本作がどういう作品なのかが分かっていませんでした。

端的に言うと、主人公と山田杏奈さん演じるヒロインの青春映画だろうくらいの認識でしかなかったんですよね。

ただ、この『彼女が好きなものは』という作品は、青春映画でありつつも、ゲイの主人公が学校生活や周囲との人間関係、そしてヘテロセクシャルからの疎外感に苦悩し、葛藤する物語になっていました。

監督・脚本を『にがくてあまい』や『九月の君と出会うまで』の草野翔吾さんが務め、メインキャラクター2人を演じるのは神尾楓珠さん、山田杏奈さんですね。

今回の記事では、最初にタイトルの話をした後で、「水槽」というモチーフに着目しながら本作の作品構造を分析してみようと思います。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

タイトルに込められた意味と変更の背景

原作のタイトルは違う?

実は、この映画の原作小説のタイトルって『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』なんです。

原作者の浅原ナオトさんは自身も同性愛者であることをカミングアウトしており、そうした自分の経験から綴った側面もある作品であることが分かります。

ただ、この「ホモ」という言葉を用いることに対しては賛否両論あるのです。

「ホモ」という言葉は「ホモセクシュアル」に由来するわけですが、この言葉は元来「ヘテロセクシュアル」と対になるものとして、差別的なニュアンスで使われ、そのまま普及してしまったんですよね。

バラエティー番組などで「オネエ」というフレーズが相手を嘲笑するために用いられることがあると思いますが、それに似ています。

そのため、近年は「LQBTQ」という言葉が登場し、「ゲイ」という呼称を使いましょうというポリティカルコレクトネスが浸透してきたわけです。

一方で、「ゲイ」の人たちの中には、依然として自分のことを「ホモ」や「レズ」といった表現で認識している人もいて、それを口にすることも実際にあるようなんですね。

ですので、一般的な表現としては「LGBTQ」にすることが「正しい」と現在はされ、ゲイの人たちの自己認識も「ゲイ」になっていく一方で、依然として自分を「ホモ」と認識している人も一定数いるというのが実情なのだと思います。

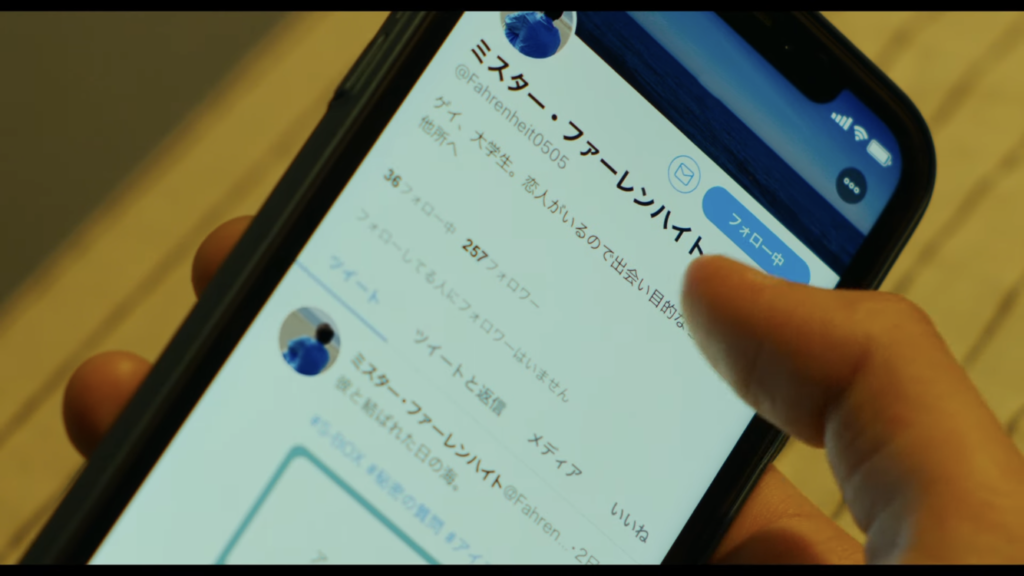

そんな中で、原作者の浅原ナオトさんはTwitterにて、同作を発売した折に、「ホモ」をタイトルにつけた「裏の理由」として、自分自身の性の認識が「ゲイ」ではなく「ホモ」であるからということを述べていました。

「LGBTQ」の呼称が自分たち当事者を抜きにしたところで独り歩きし、自分はそれに当てはめると「ゲイ」になるのだが、これまで生きてきた経験から自分を「ゲイ」だと認識できない疎外感に悩まされていたようです。

だからこそ、自分自身の性をストレートに表現する言葉として「ホモ」を使いたかった。そこだけは曲げたくなかったというのが浅原ナオトさんの思いだったんですね。

とは言え、逆に自分のことを「ゲイ」であると認識していて、「ホモ」という呼称に侮蔑的な意味合いを感じている当事者の方もいらっしゃるでしょうから、そういう人たちにとってこのタイトルは不快に感じられるところもあるのではないでしょうか。

もちろん、この論争に明確な答えを提示することはできませんが、作者には作者なりの思いがあってつけられたタイトルであり、それに対して好意的、批判的な意見が混在している状況は「正しい」ということを強調しておこうと思います。

ドラマ版のタイトルについて

まず、今作は過去にNHKでドラマ化されたことがあるのですが、その際にタイトルが『腐女子、うっかりゲイに告る。』に変更されました。

さらに映画化にあたり何と「ホモ」や「ゲイ」という言葉が完全にカットされた『彼女の好きなものは』というタイトルになったのです。

ちなみにドラマ版のタイトルが決まった時には、原作者の浅原ナオトさんは次のようにTwitterで発信しておられましたね。

自分がタイトル改変についてそんな怒っていないように見えるのは感情の95%を既に担当編集にぶつけていて残り5%で話しているからであって今ポリティカル・コレクトネスの悪口を書けと言われたら余裕で10000字書ける。

(浅原ナオトさんのTwitterより)

原作者の浅原ナオトさん的には、かなりタイトルの変更にご立腹だったようで、Twitterでもその不満を発信しておられます。

一方で、このタイトルに一定の理解と評価も示しているということにも触れておきますね。

今さらですけど新タイトル、もし「ホモ」が使えたとしても差し替える価値があるぐらい戦略的には正解だと思っていて(うっかりは除く)、枠の特性を考えれば作品性より戦略性に走るのも正解なので、僕以外はあまり怒らないで下さると助かります。みんなそれぞれの事情がある。

(浅原ナオトさんのTwitterより)

原作者としても、明確な意図をもって「ホモ」という表現を使っているので、そこを変えられるのは「作品性」を損なわれると感じているのは事実でしょう。

一方で、NHKで放送のドラマということもあり、ポリティカルコレクトネスの観点から「ゲイ」という表現に変えざるを得なかったことには理解を示しているようには感じられます。

「ポリティカルコレクトネスの悪口」というのは、先ほど書いた「当事者を無視したLGBTQという言葉の独り歩き」に対してというのもあるのかもしれません。

難しいところではありますが、ドラマ化にあたって、「ホモ」という言葉を使うことが難しかった背景は個人的にも理解できます。

なぜなら、小説は読みたい人がお金を出して読むという選択ができる一方で、公共放送で流れているドラマは選択せずともその人の目に触れてしまう可能性を内包しているからです。

特にNHKは全国民が見られる公共放送ですから、そこで流れるドラマに一部の人が差別的に感じられる表現を使うと、見たくなかった人の目にもその表現が入ってしまうかもしれません。

映画版のタイトルについて

(C)2021「彼女が好きなものは」製作委員会

そして、今回の映画版は『彼女の好きなものは』ということで、「ホモ」「ゲイ」といった単語が完全に消去されることとなりました。

個人的には、NHKのドラマ版のタイトルより、こっちのほうがマズい気はしましたけどね…。

最近Twitterの方でも、同性愛を題材にした海外の映画作品が日本に入ってきたポスターなどで、同性愛を匂わせないようなものに改変されてしまうという事象が話題になっていました。

今年だとフランソワ・オゾン監督の『Summer of 85』の第1弾ポスターが炎上騒動となり、デザイン担当者がSNS上で釈明するなどといった流れになりましたね。

もちろん単体で見ると、「余白」を感じさせ、想像を搔き立ててくれるものですし、良いタイトルだとは思いますが、原作やNHKのドラマ版のタイトルを前提に考えてしまうと、どうしてもこのタイトルが良いとは個人的には言えない気はしています。

ここで明確な答えが出せる問題ではないので、ぜひ、みなさんもタイトルの変遷、原作のタイトルに内包された「ホモ」という表現、そして映画版の”漂白した”ようなタイトルについて考えてみてくださいね。

『彼女が好きなものは』解説・考察:セカイは複雑だからこそ美しい(ネタバレ)

ここまで、タイトルの問題に言及してきましたが、『彼女が好きなものは』の作品そのものは素晴らしい作品だと思っています。

同性愛というものに「BLマンガ(小説)」というファンタジーを媒介として触れてきた三浦紗枝と、自分自身が「ゲイ」であるという現実に苦悩しながら生きてきた安藤純が出会うことから始まる物語は、「相互理解」の物語として洗練されていました。

とりわけ、今作が秀逸だったのは、「何となくLGBTQと呼ばれる人たちを知ったつもりなっている、あるいは受け入れられるつもりの周囲の人間」の描写の仕方ではないかなと思います。

そういうある種の「ファンタジー」を壊し、その先のぐちゃぐちゃの中に、血の通った生身の「理解」を見出していく物語の構成が見事でしたし、それを描くにあたって「BLマンガ(小説)」というモチーフが効いていました。

ファンタジー(ないしフィクション)と現実を対比し、それらを行き来しながら物語を展開することで、そのギャップを浮き彫りにし、それがそのまま登場人物たちの距離感や溝としてドラマの部分に還元されていたのです。

それでは、ここからはもう少しそうした本作の作品性を映画の演出や撮影、モチーフなどにも言及しながら紐解いていきたいと思います。

インサートされる水槽のモチーフに込められた意味とは?

(C)2021「彼女が好きなものは」製作委員会

映画『彼女が好きなものは』において最も印象的なモチーフは何かと聞かれたときに、多くの人は「水槽」と答えるのではないかと思います。

「水槽」は水族館として登場したり、安藤純の自宅のリビングに置かれていたり、物語の重要なシーンで画面に映りこんでいました。

山田尚子監督と「水槽」

「水槽」のモチーフを印象的に映像の中にあしらう作家として、個人的に真っ先に思い浮かぶのは『けいおん!』や『聲の形』などで知られる山田尚子監督です。

彼女の作品で言うと、『けいおん!』シリーズと『リズと青い鳥』の中で「水槽」が登場しています。

まず、前者においてはトンちゃんというスッポンモドキが桜高軽音部の部室で飼育されており、そこで「水槽」が登場しているわけです。

このトンちゃんは言わばマスコット的な立ち位置のキャラクターではあるんですが、映画『けいおん!』で重要な役割を果たすことになります。

(映画『けいおん!』より)

それは卒業旅行の行き先を決めることです。

外界との交渉を遮断された閉鎖環境としての「水槽」は、人為的に快適かつ安定した状態を維持されており、それはアレゴリー化された「学校」とも見ることができます。

つまり、「水槽」の中をのんびり泳いでいるとんちゃんは「変わらない日常」の象徴であり、軽音部の日常を謳歌する唯たち自身の投影とも言えるわけです。

しかし、そんなトンちゃんに選択を迫るという描写によって、山田監督は、変わらない日常を過ごし、それがこれからも続くと思っていた軽音部のメンバーにも卒業という選択の時期が来たことを表現したんですね。

そして、『リズと青い鳥』では理科室に小さなフグが入った「水槽」が置かれています。

(映画『リズと青い鳥』より)

こちらの作品では、大好きな希美と今のままの関係の維持を望むみぞれという少女の心情が、「水槽」という安全圏を泳ぐふぐに投影されていました。

こうした山田監督の作品における描かれ方を鑑みると、「水槽」が「外界から遮断された変化しない空間」ないし「安全圏」であるという意味合いが読み取れます。

「水槽」のモチーフが示唆したもの

映画『彼女が好きなものは』における「水槽」にも、こうした意味合いが込められていることを指摘できると思ました。

特に印象的だったのは、三浦紗枝が安藤純の自宅を訪れ、2人が性行為に及ぼうとするシーンなのですが、ここのアングルが面白いので、要注目です。

まず、2人が水槽を見つめているショットがあるのですが、純が紗枝にキスをし、彼女がキスをし返すと、アングルが変化し、今度は水槽越しに2人を捉えるんですよ。

つまり、キスをする前は2人が水槽を見つめている様子が映し出され、キスをしたのちには2人が水槽の中にいるように見える映像になっているんです。

実は「水槽」という空間が「安全圏」や「外界から遮断された変化しない空間」であるとすると、これは安藤純の心情が透けて見える演出とアングルなんですよ。

劇中に「複雑なことを無視して世界を簡単にしたくないんだ」というセリフがありますが、「水槽」の内側は一定の環境が保たれる「簡単な」世界です。

それとは対照的に水槽の外側は環境が目まぐるしく変化する「複雑な」世界であり、適応することが難しいものですよね。

純にとっての「簡単な世界」「安全圏」とは、ヘテロセクシャルであり異性愛ですよね。純は異性と結婚して、子どもを設けて、家庭を築くという理想を持っています。

彼はそんな理想が自分には難しいと悟りつつも、眺望しており、そんな眼差しが水槽に向けられた眼差しという形で可視化されているのです。

だからこそ、紗枝と付き合い始めた純は一時的に憧れていた「水槽の内側」の人間になります。

「ゲイ」である自分のままで世界に適応するのではなく、マジョリティであるヘテロセクシャルに迎合する形で、「水槽の中の簡単な世界」を生きようと試みたわけです。

しかし、そんな彼が「水槽の内側」の人間にはなれないことが明らかになるのが、温泉デートのシーンなのですが、純の「浮気」発覚の瞬間に紗枝の行動に注目してください。

(C)2021「彼女が好きなものは」製作委員会

彼女は純に「水をかけた」んですよね。

これは純が「水」の中には居られない存在であることを残酷にも浮き彫りにする演出であり、ここで2人が「普通の恋愛関係」を保つことができないことは明確になってしまいました。

「水槽」の外から内へ、そして水をかけるという動作によって再び「水槽」の外の存在であると純に自覚させるというモチーフを用いた演出が実に効いていたと思います。

ただ、「水槽」にはもう1つ重要な役割が課されていたのではないでしょうか。

「水槽」とBL小説、ファンタジーと現実

この『彼女が好きなものは』には、劇中にもう1つ重要な軸が存在しています。

それは、ファンタジーと現実というある種の対立軸です。

「ファンタジー」という言葉は、劇中でも紗枝の読んでいるBLマンガを見た純のリアクションのセリフの中に用いられています。

男性同士の初体験がこんなに上手くいくのは、「ファンタジー」だというある種の揶揄の表現でしたが、この言葉はとても重要です。

それが可視化されるのは、物語の後半に純がゲイであるということが学校に広まり、彼が紗枝やクラスメイトたちとギクシャクし始めてからになります。

というのも、クラスメイトは純がゲイであると分かると、よそよそしくなったり、好奇の眼差しで見るようになったり、気持ち悪いよなと陰口を叩いたりするのです。

特に友人だった雄介は、純に強い嫌悪感を示し、体育の前の男子更衣室扱いとなった教室から退出するように求めるほどでした。

この時の教室という四角い空間は、ある種「水槽」に準えられており、そこに居場所を見出せなくなった純は窓から飛び出し、大怪我をします。

そして、この後に作品の中でも非常に重要な描写があるんです。

それは、純の通っていた学校の全クラスで行われた「同性愛」ないし「性的マイノリティ」に関するディスカッションの描写でした。

この時、ほとんどの生徒は「同性愛」や「性的マイノリティ」に対して好意的かつ当然であるという意見を述べるわけですが、これがある種の「ファンタジー」なんですよね。

とりわけこうした綺麗ごとめいた意見を述べる生徒に対し、実際に友人が「ゲイ」だったという経験をした雄介は強い憤りを覚えます。

つまり、彼らは実際に身近に「ゲイ」の人がいたという経験もないために、そういう人がいたらという仮定の話をしているにすぎず、その点において彼らの見解は「ファンタジー」でしかないのだと糾弾しているのです。

ここで本作の「ファンタジー」と「現実」という対立軸が明確になったのではないでしょうか。

そして、『彼女が好きなものは』における「ファンタジー」要素のもう1つは「BLマンガ(小説)」ですよね。

「BLマンガ(小説)」に限らずとも、近年はLGBTQの人たちを題材にしたフィクションはたくさん存在しており、映画好きの私としてもそうした作品をたくさん目にしてきました。

私自身もこうした作品をたくさん見てきて、自分なりに知見を深め、「性的マイノリティ」の人たちを分かったつもりに、寄り添えるつもりになっている人間の1人なのかもしれないと思わされます。

でも、「ファンタジー」と「現実」は異なるのだという実情を、『彼女が好きなものは』という作品は、鋭利な刃物のように私たちに突きつけてくるのです。

そういう意味で、私たちはLGBTQの人たちがどこか「水槽」の中に生きている「ファンタジー」の産物だと無意識のうちに思っているところがあるのかもしれません。

当ブログ管理人自身も、高校時代に「ゲイ」であることをカミングアウトしている友人が1人いましたが、大学生になってから、社会人になってからは(それを明言している人には)出会っていません。

彼らが「水槽」の中の生き物だと、厚いアクリルの隔てた向こう側の「ファンタジー」の産物だと思えれば、私たちはいくらでも「綺麗ごと」を言えるでしょう。

無意識のうちにLGBTQの人たちを傷つけるような発言をしても、向こう側には聞こえていないのだと信じて、生きていくことができるのでしょう。

しかし、紗枝や雄介が本作の中で痛感させられたように、「水槽」は存在せず、「ファンタジー」は私たちの「現実」と地続きなのです。

純にとっては、ヘテロセクシャルないし異性愛の充満した空間が「水槽」であり、逆に紗枝や雄介たちにとってはLGBTQの人たちがいる空間が「水槽」であるという関係性が示されました。

つまり、お互いに自分と異なる存在を「水槽」の向こう側に追いやり、世界を「簡単に」しようとしている様を『彼女が好きなものは』は描き出したのです。

そして、物語はクライマックスへと向かっていき、「水槽」は瓦解し、「ファンタジー」と「現実」は混じり合っていきます。

水槽を壊す。そしてファンタジーと現実の境界は瓦解する。

(C)2021「彼女が好きなものは」製作委員会

ボロボロになった純を救うのは、紗枝であり、友人の亮平とそして強い嫌悪感を示していた雄介たちです。

物語のクライマックスに描かれるのは、紗枝が体育館で自分と純の関係性とその変遷について語るシーンなのですが、これは人によってはその大袈裟な演出に面食らうかもしれません。

レビューサイトを読んでいても、この紗枝の「演説」の場面は、大袈裟すぎるし、現実味がない、自慰的であるという意見もありました。

ただ、このシーンはフィクショナルに描かれたからこそ意味があったと個人的には思っています。

なぜなら、このクライマックスはまさしく「ファンタジー」と「現実」の境界の瓦解を描いたシーンに他ならないからなんですね。

紗枝は自分がBLマンガが大好きであったこと、そうした作品に慣れ親しんできたからこそ自分はゲイの人たちに理解があると思い込んでいたけれど、現実は違ったということでした。

それでも、彼女が辿り着いたのは、ゲイであることを受け入れたうえでなお、自分は純という1人の人間が大好きなのだという血の通った、生身の答えだったんですね。

「ファンタジー」と「現実」が混ざりあった複雑な世界の中で、紗枝は自分の思いを「簡単に」片づけてしまうのではなく、その「複雑さ」を愛したのです。

だからこそ、「演説」の後に、壇上で純と紗枝は抱擁を交わします。

(C)2021「彼女が好きなものは」製作委員会

それはいわゆる「男女の恋愛」としてではなく、お互いを深く知り、人と人として純粋に惹かれ合う2人の姿でした。

「水槽」を作りあうのではなく、「水槽」を壊し合ったからこそ、辿り着けた1つの境地を見せられたような気がして、思わず胸が熱くなりましたね。

ただ、この映画はもう1つ最後に重要な展開を残しています。

それは、この作品におけるもう1つの「ファンタジー」的存在であったミスターファーレンハイトへの言及です。

(C)2021「彼女が好きなものは」製作委員会

ミスターファーレンハイトは、純にとっての「偶像」であり、ある種の信仰の対象でもあり、生きるための道しるべでした。

そんな主人公にとっての「ファンタジー」を物語の最後に「現実」へと兌換するのです。

どんなバックグラウンドを背負った人間も、どんな性的嗜好を持った人間も、どんな人種の人間も。私たちは1つの世界に生きていて、それを隔てる壁はありません。

私たちは1つの現実を共有していて、例えミスターファーレンハイトであっても、それがQUEENのフレディ・マーキュリーだとしても、やはり地続きの世界に生きる人間です。

だからこそ大切なのは、物事を「簡単に」して理解しようとするのではなく、分からないままでもその「複雑さ」を愛することなのだと思いました。

『彼女が好きなものは』は原作にはないカットで幕を閉じます。

最後のカットを飾るのは、紗枝の描いた「初恋」というタイトルがつけられた1枚の絵画です。

絵画に描かれた光景は、「現実」でも「フィクション」でもなくそれらが混ざりあった、不思議な空間で、そこには魚と泳ぐ純の姿が描かれていました。

いつか、彼が笑顔で、自由に生きられる時代が、「現実」になりますように。

そんな切なる願いと希望が込められた、ラストシーンにふさわしい絵画だと思いました。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『彼女が好きなものは』についてお話してきました。

とは言え、いわゆる「普通の青春映画」だと思って、見に行った自分としては衝撃を受けた作品でした。

撮影や演出、モチーフの使い方も優れており、ファンタジーと現実を対比しながら展開していく脚本の作りもお見事だったと思います。

加えて、やはり本作が素晴らしいのは、「分かった気になっている、寄り添えるつもりになっている私たち」に対して警鐘を鳴らすような鋭い物語だったことでしょう。

綺麗ごとを言っている私たちは、どこか「マイノリティ」の人たちを「水槽」の中の産物だと思っていないか?

自分の周りにはいないだろうから、傷つけるような発言を無意識のうちにしていても問題ないと思っていないだろうか?

映画『彼女が好きなものは』はそうした私たちの日常的な振る舞いを改めて考え直させるような作品だったのだと思います。

ぜひ、本作が1人でも多くの人に届けば良いなとそう感じております。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。