みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『ラストナイトインソーホー』についてお話していこうと思います。

ゾンビコメディ映画の金字塔『ショーン・オブ・ザ・デッド』で注目を集めると、その後も『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!』や『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』などのコメディ映画が話題になったエドガーライト監督。

特に2017年に公開されたクライム映画『ベイビードライバー』は「プレイリストムービー」と呼称しても良いくらいに音楽性が際立った作品となり、大ヒットしました。

そんな彼がホラー映画に挑戦ということで公開されたのが今作『ラストナイトインソーホー』です。

本作はエロイーズという60年代のファッションに強い憧れを持つ少女が、ロンドンのファッションカレッジに入学するところから始まります。

エロイーズは、寮での騒々しい生活に嫌気がさし、ファッションの勉強に集中するために、ソーホーの一角にある老いた1人の女性が管理している建物の最上階の部屋を間借りさせてもらうことになりました。

しかし、この引っ越しを契機として、彼女は夢の中で60年代のソーホーにタイムスリップする不思議な体験をするようになり、その美しく、そして恐ろしい幻覚に徐々に精神を蝕まれていくのです。

監督がホラー映画の名作『サスペリア』からの影響を語っていますが、設定はすごく似ていますよね。

ただ、今作の肝は60年代のソーホーという街で虐げられ、肉体的あるいは精神的に搾取されてきた女性たちの「恐怖」を観客が自分事として追体験するような独特のホラートリップ体験にあると思っています。

後ほど、掘り下げてお話しますが、今作は自分で「停止」ボタンを押すことができない映画館で見るからこそ、恐怖が倍増する作品なんだと思いました。

単なる「べろべろばあ」系のホラー映画ではなく、じわじわと追い詰められるような恐怖感は独特で、映画館から思わず逃げたしたい気持ちになりますし、「停止』ボタンがあったら迷わず押したい瞬間が何度も何度もありました。

それでも、止められない。逃げられない。

それこそが、あの時代に女性たちが受けてきた仕打ちなのかと思うと、自分事のように苦しく、恐ろしくなりました。

ホラー映画としてはそれほど怖くないのですが、他のどんな映画よりも「怖い」この『ラストナイトインソーホー』をぜひとも多くの人に見ていただきたいと思っております。

ここからは作品についてもう少し掘り下げて解説・考察を書いていきます。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『ラストナイトインソーホー』解説・考察(ネタバレ)

ソーホーという街が孕んだ狂気

ソーホーの二重構造

当ブログ管理人は、短い期間ですがイギリスに留学していたことがあり、その際にソーホー地区を訪れたことがあります。

というのも、ソーホーには大きなチャイナタウンがありまして、学校の友人と中華料理を食べに行ったんですよ。

その後に、ロンドンと言えばな「ピカデリーサーカス」や「リバティロンドン」にも立ち寄りましたが、このあたりもソーホーに属する観光地になります。

つまり、ソーホー地区というのは、ロンドンでもかなり栄えている街であり、有名なファッションブランドの店舗や高級料理店が立ち並ぶなど観光客にも人気な街なんです。

しかし、そうした表通りから少し裏道に入っていくと、歓楽街が広がっており、とりわけゲイバーやレズビアンバーが連なっているのは有名な話ですね。

では、一体なぜ、ソーホーという街は表通りは観光客にも人気な華やかな街、路地に入ると歓楽街という構造になっているのでしょうか。

そこには、この街の歴史的な背景が関係しています。

ソーホーの歴史的背景

元々は農地だったソーホー地区は、1536年にヘンリー8世によって王立公園として整備され始め、そこから徐々に街として繁栄していきます。

17世紀後半には、上流階級向けの建物が数多く建てられ、富裕層がソーホーに移り住んできたことにより、街はどんどんと発展を遂げたのです。

しかし、そんな良い流れに歯止めをかけたのが1854年に起きたコレラの発生であり、これにより大きな打撃を受けた富裕層は軒並みソーホー地区から去っていきました。

では、そんなソーホー地区に代わりに入ってきたのは何だったのか。それは売春婦であり、音楽ホールや小規模の劇場であり、映画会社でした。

とりわけ1960年代までは、ソーホーは芸術家と売春婦の街であり、これはまさしく『ラストナイトインソーホー』の中で描かれたソーホーの印象に重なります。

とは言え、20世紀後半ともなると、流石にそうした性産業には規制が入り、それを機に1980年代ごろからソーホー地区は再開発され、結果的に現在のような観光客向けの華やかな街へと生まれ変わっていきました。

一方で、先ほども述べたように、裏路地に入っていくと、依然としてゲイバーやレズビアンバーが残っており、そうした昔の名残が今も街のあちこちに残されているのです。

エドガー・ライト監督が本作の舞台に「ソーホー」という街を選んだ理由も、この街が持つ特殊な二重構造に惹かれたのではないかと推察されますよね。

主人公のエロイーズにとって、ロンドンやソーホーはファッションの中心であり、憧れの町です。

しかし、彼女は60年代のソーホーに夢の中でタイムスリップを繰り返す中で、この街が孕む恐ろしい一面に触れていきます。

街という場が孕む光と闇。

その光の部分だけでなく、闇の部分にも焦点を当てた上で、その魅力と恐怖を描き切ったエドガー・ライト監督なりの「ソーホーへのラブレター」のような映画だったのかもしれません。

ぜひ、本作『ラストナイトインソーホー』をご覧になるにあたっては、ソーホーがどんな街なのかについて知っておくと、より物語の世界観にスムーズに入れるんじゃないかなと思います。

60年代ロンドンの栄光、世界の中心

次に、今作『ラストナイトインソーホー』の舞台にもなっている1960年代のロンドンについて解説を加えておこうと思います。

こちらについては劇中でも軽く言及はありますが、もう少し高い解像度で知っておくと、映画を深く味わえるでしょう。

「スウィンギング・ロンドン」の栄光

これは1965年~67年頃にロンドンに満ちていたポップカルチャーに革命を起こそうとするムードのことを指していて、当時のロンドンは「世界の中心」とまで言われるほど注目されました。

それまでの世界のカルチャーの中心は言うまでもなくパリだったわけですが、この時代には、ロンドンがパリを圧倒するほどの脚光を浴びたのです。

第2次世界大戦でベビーブームを迎えた影響で、この時代にティーンエイジャーになった若者が多く、彼らが消費の中心となりました。

70年代以降のアメリカでは「ヒッピー」と呼ばれる人たちが有名ですが、60年代のイギリスでは「モッズ」と呼ばれる人たちがカルチャーの中心にいたと言われています。

「モッズ」はモッズコートに代表されるような特徴的なファッションで注目されただけでなく、彼らが聞いていた音楽が当時の音楽シーンの中心に君臨しました。

アメリカのレアな黒人音楽、R&Bやソウル・ミュージック、ジャマイカのスカなどを聞いていたとされ、さらにイギリスではザ・フー、ヤードバーズらが注目され、ローリングストーンズやビートルズもモッズ文化の一部とされます。

そして、今作『ラストナイトインソーホー』でも扱われたように、「スウィンギング・ロンドン」の中でも一際世界中からの注目を集めたのはファッションです。

1つのアイコンとして知られるのは、ミニスカートとショートボブ(ヘアスタイル)です。

マリー・クワントは50年代後半からロンドンで少しずつ姿が見られるようになっていたミニスカートを若者にも手の出しやすい価格帯で販売し、大ヒットを記録しました。

さらにこのミニスカートブームに拍車をかけたのが、当初は無名だったツィギーという16歳の少女で、彼女がモデルとして爆発的な人気を集め始めると、それまであった「グラマラスな女性こそ魅力的」という価値観が根底からひっくり返されたほどでした。

また、ミニスカートは単なるファッションアイテムとしてのみ注目されたわけではありません。

というのも、ミニスカートには女性の「性の解放」というコンテクストが内在していたと言われているのです。

ミニスカートと女性の「性の解放」

50年代のヨーロッパは依然として保守的な時代だったと言われています。

女性は適齢期になればで結婚して専業主婦となり、家で家事・子育てをするのが当然とされ、社会進出の機会は限られていました。

性行為についても、厳格なキリスト教の考え方がバックにあるため、婚前交渉はみだらな行為であると軽蔑され、あくまでも子孫を反映するための行為であり、結婚相手との楽しみであるとされていたのです。

しかし、60年代に入るとそんな状況を変える出来事が起こります。

それは避妊薬の販売開始です。

これをきっかけに性行為を巡る女性たちの抑圧的な状況が変化し、当時の女性の恋愛や性行為、そして結婚観に大きな影響を与えました。

そんな女性たちの「性の解放」というムーヴメントのアイコンとしてミニスカートは注目を集めたという側面があるんですね。

『ラストナイトインソーホー』の60年代ロンドンの風景の中で映画『007』がフィーチャーされていたと思いますが、このシリーズも実は当時の女性の解放の流れの中で生まれたものだと言われています。

(C)2021 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED

『007』シリーズには、ボンドガールと呼ばれる女性キャラクターが登場し、主人公のジェームズ・ボンドとカジュアルな性行為を楽しみます。

こうした描写が受け入れられ、人々の憧れの対象になり得たのは、それまでの禁欲的な価値観が「スウィンギング・ロンドン」の時代に変化しつつあったからなんですね。

このように「スウィンギング・ロンドン」においては、「ミニスカート」と「女性の解放」が1つのキーワードになっていたわけですが、『ラストナイトインソーホー』が描いたのはそんな栄光の陰の部分とも言えるでしょうか。

表面的な華やかさや「女性の解放」という言葉とは対照的な男性による女性に対する性的な搾取とそれが生む苦痛。

それらに向き合うことで、栄光の時代を再定義しようとする試みが今作の中には見え隠れしているのです。

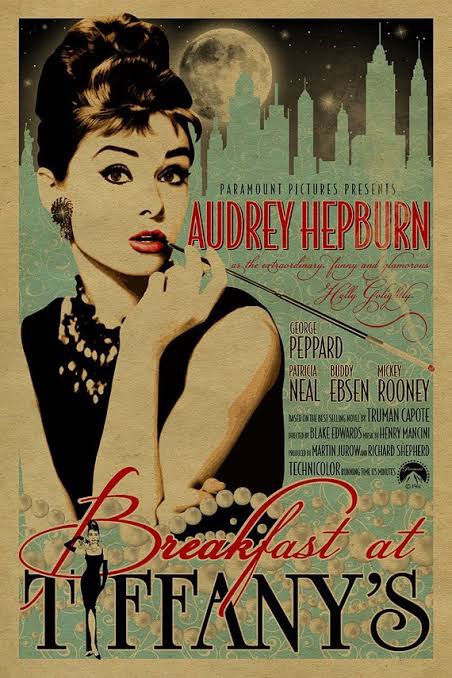

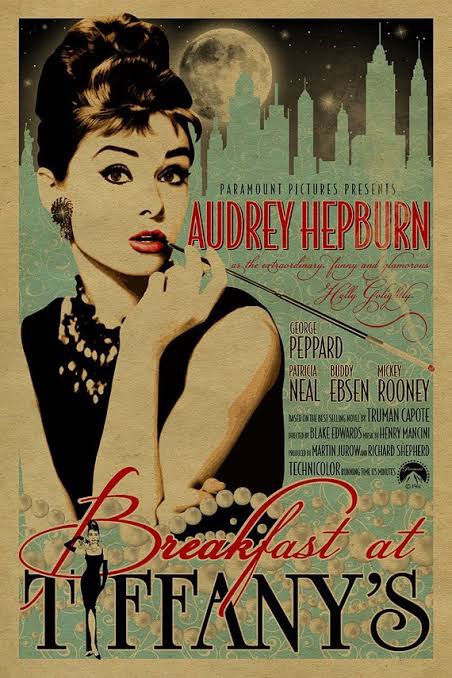

『ティファニーで朝食を』が象徴する「陰」からの逃避としての懐古

『ラストナイトインソーホー』を見始めると、冒頭に主人公のエロイーズの自室の描写がありますが、そこにとある映画のポスターが印象的に飾られています。

それが、タイトルだけであれば誰もが聞いたことはあるであろう名作『ティファニーで朝食を』です。

おそらくこのタイトルを聞いたことがある、あるいはポスターを見たことがある、はたまたオードリーヘップバーンや彼女が歌った名曲「ムーン・リバー」は知っているという方も多いと思います。

みなさんは『ティファニーで朝食を』がどんな物語なのかをご存知でしょうか?

これ意外と知らないという方も多いのではないかと思います。

実は『ティファニーで朝食を』ってポスターやそこに映るアイコニックなオードリーヘップバーンの印象とは裏腹に、「陰」の部分を内包した作品なんですよね。

主人公のホリー・ゴライトリーは「金持ちと結婚する」というモチベーションをバネに次から次へと男を乗り換え、華やかな生活を送っています。

しかし、そんな彼女のバックグラウンドには、複雑な家庭環境があり、貧しさゆえに14歳で結婚せざるを得なかったという過去がありました。

今でこそ『ティファニーで朝食を』は60年代のノスタルジーの象徴として多くの人に親しまれ、そのポスターがある種の「インテリア」として機能するまでに至っているわけですが、その過程で作品の「陰」の部分に視線が向けられていない印象をどうしても受けてしまいます。

そう考えると、憧憬や郷愁、懐古は、過去を美化し、その「陰」の部分から目を背けることでもあるのかもしれないと感じずにはいられないのです。

エドガーライト監督がエロイーズの部屋に『ティファニーで朝食を』のポスターを飾ったのも、まさしくこうした理由からだったとインタビューで明かしています。

彼は、『ティファニーで朝食を』は、60年代の象徴的なクラシックであり、人々が忘れがちな暗い側面を持っていると語っており、これがまさしく『ラストナイトインソーホー』のテーマに一致するものであると語りました。

『ラストナイトインソーホー』では、「スウィンギング・ロンドン」にスポットが当てつつ、ロンドンの栄光の60年代を描きます。

しかし、作品の中心にあるのは、そんな時代の華やかな部分などでは決してなく、その栄光のために搾取された女性たちの姿です。

つまり、本作が為そうとしたのは、「陰」からの逃避としての懐古を打破し、その「陰」の部分に私たちを直面させることだったのだと思います。

そして、エドガーライト監督のそんな試みは、本作の独特と演出と映画館という空間の効果によって、見事に成功しました。

世の中にホラー映画と呼ばれる作品は数多くあれど、こんなに恐ろしくて、精神的に追い詰められる作品は他になかったような気がしています。

次の章では、そんな本作の「恐ろしさ」の秘密に自分なりに迫っていけたらと思います。

逃げ場を奪う「声」と肌を舐める「視線」

あまりこういうことを言うのは、気が引けるのですが、『ラストナイトインソーホー』に関しては、映画館で見てこその作品だと私は思います。

もちろん、スクリーンのサイズや音響設備の違いはありますが、これはある程度お金さえかければ自宅でも再現することができますよね。

では、何が違うのかと言えば、それは「自分で映画を止められるか止められないか」ではないでしょうか。

自宅で鑑賞しているときには、リモコンのボタン1つで本編を止めて、トイレに行くことも、食事をすることもできます。つまり、自分の意志で見るかどうかを決められるんですね。

しかし、映画館であればそういうわけにはいきません。もちろん、映画館から出てしまうという「強制終了」の方法はありますが、普通はしませんよね。

つまり、映画館では、一度始まった映画は止められないし、それがどんなに恐ろしくても自分の意志では目を背けることができないのです。

そして、『ラストナイトインソーホー』という作品は、映画館という空間が持つこうした特性によって恐怖が何倍も膨れ上がる作品だと思いました。

本作は、いわゆる「べろべろばあ系」のホラー映画ではありませんし、ホラー映画として見るのであれば、多くの人にとって「それほど怖くはない」でしょう。

ただ、この映画の恐怖というのは、そうしたびっくりドッキリではなく、もっとジメジメとした肌に纏わりつくような陰湿な恐怖なんですよね。

『ラストナイトインソーホー』の恐怖を構築しているのは、ズバリ「声」と「視線」です。

まず、「声」についてですが、本作は映画館のサラウンド効果を最大限に生かした音響演出となっており、女性たちを性的に搾取する男性たちの「声」が四方八方から自分に迫ってくる感覚を否応なく味わうこととなります。

これが一度や二度ならまだしも劇中で幾度となく繰り返されるので、観客としては玄関ドアを叩き、罵声を浴びせてくる借金取りに延々と怯え続けるような恐怖感が持続し、徐々に精神的に追い詰められていくのです。

また、音が四方八方から迫ってくるという音響の効果によって「逃げ場がない」という感覚を全身で感じることになり、私も映画館で変な震えが止まらなくなりました。

そして、そんな「声」の演出と相まって本作の恐怖を増長させているのは、「視線」の演出なのだと思います。

この映画は、サンディやエロイーズといった若い女性キャラクターの身体を通じて、男性から女性に対して向けれらた肌を舐めるような「視線」を強烈な気持ちの悪さで体感させてくるのです。

(C)2021 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED

サンディは歌手になるという夢を追っている少女なのですが、そんな彼女に群がる男は彼女の内面や声、歌手としての素質などには目もくれず、ただ彼女の肢体を貪ることにしか興味を示しません。

そういう中身ではなく、表面的な「肌」の部分だけをじっとりと見つめられる陰湿な視線を、この映画を見ている観客はサンディやエロイーズの身体を通じて、追体験させられることとなります。

『ラストナイトインソーホー』は、物語のキャラクターが感じている恐怖や嫌悪感を、観客が映画館という特殊な空間の効果を通じて追体験させられる映画だと私は感じました。

逃げ場を奪う「声」と肌を舐める「視線」と。それらがべっとりと絡まりついてくる言いも知れぬ気持ちの悪さと恐怖に、男性である私自身も吐きそうになるほどでした。

そして、先述したように映画館においては、どんなに怖くても、どんなに気持ちが悪くても、その映像と音声を止めることができません。

だからこそ、サンディが経験した「逃げ場のない恐怖」を映画館という空間が疑似的に作り出し得るのだと思います。

ぜひ、「声」と「視線」が織り成す本作の恐怖を劇場で体感してください。

2つの時代のリンクが仄めかす現代の亡霊

(C)2021 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED

『ラストナイトインソーホー』では、1960年代と現代の2つの世界が、エロイーズの夢の中でリンクする形で物語が展開されていきます。

そして、60年代の夢の世界で見たものや人物が現代の世界にもまだ形や姿を変えて残っている様を映し出すことで、栄光の時代の残骸や亡霊が今もソーホーの町に息づいていることを仄めかしているのです。

しかし、60年代から現代に至るまで残り続けているのは、そうした姿や形を持つものや人だけではありません。

女性たちが受ける搾取や抑圧もまた現代の世界に亡霊のように存在し続けているのだと思います。

彼女はロンドンのカレッジでファッションの勉強をすることになったわけですが、皮肉なことに彼女に言い寄ってくる男性は、彼女の衣服には興味がなく、その内側の身体にしか興味がありません。

これは彼女の追求しているファッションに興味がなく、彼女の女性性ないし女性としての身体にしか興味がないことを表しています。

そして、このシチュエーションというのは、実は60年代の夢の中の世界で出会ったサンディという少女と全く同じなんですよね。

彼女は、歌手になるという夢を追いかけており、自分の歌声をたくさんの人に聞いてほしいという願望を持っています。

しかし、彼女を認め、近づいていくる男性は彼女の歌になど微塵も興味がなく、あくまでも彼女の身体を求めているに過ぎません。

こうした女性の才能や能力ではなく、身体や性の部分しか見られないという問題は、今なお存在しているのだと思いますし、だからこそハリウッド映画界などでどんどんと大物の男性映画人が告発され、そのキャリアを絶たれていっているのだと思います。

また、『ラストナイトインソーホー』の中で1つ印象的だったのが、エロイーズが夢の中で見た「殺人」を現代の現実世界の警察に報告しに行くシーンです。

(C)2021 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED

警察、特に中年の男性警官はまともに取り合おうとせず、エロイーズのことを「狂った女性」「ヒステリックな女性」というステレオタイプな物差しで推しはかり、厄介者を追い払うような対応をしていました。

最近でこそ、こういった状況は改善されつつはありますが、未だに女性が性的に暴行されたと告発しても、女性側が「狂っている」「虚言を言っている」と一蹴されることはあるわけですよ。

映画『透明人間』で主演を務めたエリザベス・モスが同作のインタビューでこんなことを語っていました。

私はワネル監督と話して、女性の視点を提供することになった。女性として生きていると、何か意見を言っても、自分の考えが間違っているとか、自分が狂っていると思わされることはよくあるので。ワネル監督はとてもオープンで、積極的に私の意見を取り入れてくれた。おかげで、自分の意見を殺されてしまった女性の心境が、しっかり描かれていると思う。

つまり、正しいことを言っているのに、周囲にそれを「おかしい」「狂っている」と糾弾されることによって、むしろ自分の方が「おかしい」「狂っている」のではないかと錯覚させられるような構造が私たちの世界には存在していると言っているのです。

『ラストナイトインソーホー』では、観客はエロイーズの状況を知っていますから、「物分かりのいい人間」の立場にいます。

だからこそ、本作においてジョンという後にエロイーズのボーイフレンドとなる人物は、その対極にいる人間として描かれていたのが分かります。

彼は、出会った時からエロイーズのファッションに対する情熱やセンスを褒めていましたし、夢の中での体験を共有されても、それを無下にせず、きちんと彼女の苦悩や葛藤に向き合おうとしていました。

60年代がその栄光の陰に生んだ亡霊。そんな亡霊が私たちの世界に今も尚息づき、女性たちを苦しめ続けているという現状が、2つの時代のリンクによって見事に可視化されていたと思います。

エロイーズの「救わない」という選択と決意について

(C)2021 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED

終盤の展開そのものについては詳細に言及しませんが、本作の終盤にエロイーズが1つの選択を迫られるシーンがありました。

この選択については、賛否あるかもしれませんが、個人的には彼女がその選択をしてくれたことに価値があったと思っております。

女性を性的に搾取してきた男たちは、とある事情(本編を参照)により「罰」を受けることとなりました。

その「罰」により苦しみ、亡霊と化した男たちは、極限状態の中でエロイーズに自分たちを救って欲しい、自分たちのこんな状況に追い込んだ元凶に「罰」を与えて欲しいと望みます。

殺人の憂き目にあった亡霊が加害者に復讐をするという設定は確かにこれまでの物語でも描かれてきましたが、『ラストナイトインソーホー』のこれは少し事情が違います。

なぜなら、彼らはサンディをはじめとした女性の夢や未来を奪い、その身体と性を搾取してきた極悪人だからです。

本作のラストでは、もちろん「罰」を与えた殺人者の側もその「罪」ゆえに「罰」を受けるわけですが、男性たちが許されるなどということは決してありません。

エロイーズは男性の亡霊たちのそうした求めをきっぱりと断り、あなたたちは「罰」を受ける存在ではあれど、「赦し」を得るべき人間ではないことを突きつけるのです。

『ラストナイトインソーホー』のクライマックスは「火」に印象づけられたものになっていました。

ユダヤ教やイスラム教の世界観において、コロナ禍で潮目を迎えているとはいえ、「火葬」は未だに禁忌が強いものとして知られています。

というのも、この2つの宗教は死者の復活の教義を持っており、その際に元の肉体が必要と考えられているため、火葬はそれの妨げになってしまうと考えれらているのです。

イスラム教では火葬は「処刑後の死者への追加刑罰」と捉えられることもあり、イスラム教圏の一部の国では、処刑された犯罪者は火葬されると言われています。

またユダヤ教を厳格に信仰している人たちの間では、やはり火葬は「冒涜」とみなされることが多いようです。

そう考えると、本作のラストで、男性の亡霊たちを「火」で改めて亡き者にしようという結末には作品の強いメッセージ性を感じさせます。

「火葬」をするということは、彼らをあくまでも「罪人」として処理するということであり、適切に埋葬しないことを意味しており、加えて彼らはもう「復活」することは叶いません。

彼らは「罪人」であり、「救われない」のであり、そしてもう亡霊としてこの世界に留まることも許されないのです。

『ラストナイトインソーホー』にはそうした性的搾取を許さない、それをした人間を救わないという強い覚悟が込められています。

ぜひ、この力強いクライマックスを皆さん自身の目で見届けてください。

多用された「鏡」のモチーフが意味したもの

最後に、本作で多用された「鏡」のモチーフについて言及してみようと思います。

「鏡」は自分の像を映し出し、目の前に現前させる役割を担うアイテムで、多くの人は自分の身だしなみを整えるため、髪をセットするために日常的に用いているのではないでしょうか。

こうしたシチュエーションを想像するとき、私たちは自分自身ではなく、鏡の中に映る自分自身を整えているような錯覚に陥ることがあります。

つまり、自分という人間を客観視し、鏡に映る自分を最適化することで、それに付随して自分自身も最適化されるという構造です。

しかし、これは順序が逆であって、私たちは鏡に映っている像に手を触れて、それを変化させることはできませんし、あくまでも私たち自身が変化しているから鏡像はそれに対応して変化しているに過ぎません。

本作の中で、主人公のエロイーズは60年代のファッションに強い憧れを持っており、夢の中で60年代の世界を訪れるようになります。

当初、エロイーズとサンディは対照的な姿をしていましたが、エロイーズがサンディに影響される形で、そのファッションにや髪型を変化させていき、2人は瓜二つの存在へと転じていきました。

つまり、この時のエロイーズは主体性をもって何かに取り組んでいるというよりはむしろ、自分自身がサンディの「鏡像」になっており、彼女に依存する形でその像を変容させているのです。

ただ、こうした鏡像関係が成立してしまったことにより、エロイーズはサンディの経験した負の記憶までもを自分の世界へと取り込んでしまいます。

サンディの「鏡像」と化したエロイーズは、サンディと同じように男性の「視線」や「声」に苦しめられるようになり、徐々に精神的に追い詰められていきました。

そんなエロイーズが取った行動は、自分自身を変えることではなく、サンディを救うことでしたね。

これが実に決定的で、彼女はサンディを救うことがその「鏡像」である自分自身を救うことであるというフェーズまで追い込まれてしまったわけです。

(C)2021 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED

だからこそ、彼女は「鏡」を壊し、向こう側にいるサンディを負の運命から解放しようと試みるのですが、鏡の向こうの像に手を触れることは叶いません。

つまり、エロイーズにはサンディを救うことも、彼女の運命を変えることもできないのです。

それを悟ったとき、エロイーズはサンディの「鏡像」という立場から徐々に脱していきます。

「鏡」の向こうに映る像に干渉することは確かにできません。しかし、「鏡」の前に立つ自分自身を変えることはできます。

そうして、エロイーズは自分自身が変わることで、自分自身が訴えかけていくことで、もう帰ることのできない「60年代」を自分のファッションを通じて「再定義」していこうと決意するわけです。

それは「模倣」でも「鏡映し」でもなく、エロイーズが主体的に鏡の向こうの像を変容させていこうという「再定義」であり、「再構築」なんですよね。

本作『ラストナイトインソーホー』のラストシーンでは、エロイーズが鏡の向こう側のサンディに微笑みかけていました。

サンディに手を伸ばして救おうとすることではなく、自分自身を救うことが、そして自分自身が夢をかなえることが、「鏡に映るもう1人の自分」へのレクイエムになるのだとエロイーズは信じているのだと思います。

こうしたメッセージ性は、エドガーライト監督なりの過去とそして今を生きる女性への強いエールになっていると感じました。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『ラストナイトインソーホー』についてお話してきました。

サイコホラーの中に、女性の逃げ場を奪ってきた「声」そして、性的に搾取してきた「視線」というコンテクストを与えることで、じわじわと精神的に追い詰められるような「恐ろしさ」を追体験させる構造を作り上げたことに拍手を贈りたいです。

当ブログ管理人は、基本的にホラー映画には抵抗がありませんし、ある程度「恐怖」の描写には耐性がある方だと思っていましたが、これはかなりキツかった。

肌を舐める視線がべっとりと張り付くような嫌悪感と、四方八方から響く自分を求める声がもたらす居心地の悪さ、そして何より映画館という特殊な空間の効果により、作品を見終わるころには完全に精神的に疲弊していました。

ただ、こうした感覚を味わえるからこそ、本作は傑作なのであり、映画館で見る価値がある作品なのだと思います。

ぜひ、この「恐ろしさ」を多くの人に感じて欲しいですし、この映画から何か得るものがあってほしいと願うばかりです。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。