みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですねアニメ『Sonny Boy サニーボーイ』についておはようございます。

『スペース☆ダンディ』で監督に抜擢され、以降も『ACCA13区監察課』や『ブギーポップは笑わない』などの注目作を手がけてきた夏目真悟さん。

『Sonny Boy』は、そんな彼が脚本まで自らが担当して作り上げたオリジナルアニメとなっております。

作品を見ていると、妙に絵のタッチや演出、アングルなどに『四畳半神話大系』に通じるものを感じたのですが、それもそのはず。

夏目真悟さんは、『四畳半神話体系』で絵コンテや原画を担当しており、2022年に公開される同作のスピンオフ『四畳半タイムマシンブルース』では監督に抜擢されているのです。

『Sonny Boy』はキャラクター作画や背景描写の緻密さといった視覚的な「映え」で魅せるタイプの作品ではなく、どこか脱力感すら感じさせる緩い画作りと独特の演出ないしエフェクトに裏打ちされています。

物語ないしプロットについても明確なゴールが存在して、そこに向けてテンポよく一直線に突き進んでいくようなものではありません。

どこに向かっているのかもわからないままで、その場その場でエピソードや展開を継ぎ接ぎしていき、結果的にそれが1つの作品になっているというジャズのような趣すら感じさせる物語なんですよね。

このように『Sonny Boy』は近年のアニメのトレンドには逆行している作りの作品なのですが、一度見ると引き込まれ、目が離せなくなる不思議な中毒性があるのです。

そして、本作を語る上で欠かせないのが銀杏BOYZによる主題歌「少年少女」ですよね。

第1話のラストで一気に世界が開けた瞬間にこの曲を聴いたときは衝撃を受けましたし、最終回を見終えてから聴くと、また違った色に見えます。

2000光年の列車で 悲しみをこえたなら

少年は少女に出逢う(銀杏BOYZ「少年少女」より)

今回はそんな新しいボーイミーツガールのカタチを追求した『Sonny Boy』について自分なりに感じたことや考えたことを綴っていきます。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含みますので、作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『Sonny Boy サニーボーイ』解説・考察(ネタバレあり)

『Sonny Boy』という作品の根底にあるのは次のような考え方ではないでしょうか。

世界は変えられない。しかし、選択によってあなたにとっての「世界の見え方」を変えることはできる。

この考え方は仏教における「唯識」に通じるものがあります。

辞書ではこの「唯識」が次のように定義されていますね。

一切の対象は心の本体である識によって現し出されたものであり、識以外に実在するものはないということ。また、この識も誤った分別をするものにすぎず、それ自体存在しえないこと。

(weblioより引用)

この説明だと分かりにくいと思いますので、少し噛み砕いて説明していきます。

「唯識」の基本的な思想は、私たちが見ているのは、「心の中の影像」に過ぎないという考え方です。

例えば、あなたが目の前にある牛乳を「嫌いな飲み物」だと認識しているとします。

でも、この「嫌い」という特性は牛乳に先天的に内在している性質ではありません。

あくまでもあなたの感情に由来するものであり、あなたが牛乳に対して「嫌い」という印象や感情を投影しているに過ぎないのです。

私たちは、こうした「嫌いな食べ物としての牛乳」が自分たちの心の外側に存在していると思い込みがちですが、実はその根本要因は自分の心の内側にあるものなんですね。

だからこそ、自分の深層心に「ヨガ」を通じて働きかけ、「心の中の影像」を変革させることで、自分の見える世界を穏やかなものにしていこうというのが「唯識」の教えだったりするわけです。

『Sonny Boy』の世界観を支えているのは、まさしくこの「唯識」にも似た、世界は人間の感情や心象風景の投影によって形作られているという考え方なのだと思います。

ボーイミーツガールの物語に、「唯識」的な思想と量子学的な世界観を持ち込んだのが、まさしくこの『Sonny Boy』なのです。

今回はそうした視点で、今作が描こうとしたものを自分なりに紐解いていきます。

「スポットライト」理論と本作のコピーのメカニズムについて

『Sonny Boy』では、第1話の開始時点で、キャラクターたちが全員「漂流」しているという状態であり、そこから物語が始まります。

この設定に楳図かずおさんの『漂流教室』や押井守監督の『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』といった作品を想起した方も少なくないでしょう。

当初は、キャラクターたちが迷い込んだ異世界から元の世界への帰還を目指すというシンプルな構図でしたが、物語が進むにつれてその構図が複雑化していきます。

そして、本作の世界の構造の一端が開示されるのが第6話で、ここまで描かれてきた主人公たちはある種の「コピー」であることが明かされました。

ディレクターズカット作戦について

第6話でラジダニと長良が計画したのは「ディレクターズカット作戦」というものでした。

©Sonny Boy committee

これは長良=観測者が記録した「元の世界」を映し出したフィルムに、漂流した自分たちの姿を投影し、再編集することで新しい世界線を作り出すことを指します。

映画はリュミエール兄弟が手がけたシネマトグラフの時代から「現実の追体験」のためにあるとされ、「記録」としての側面を持って生み出された芸術でした。

そのため、フィルムに焼きつけられた「元の世界」の記録に自分たちの姿をカットインすることができれば、観客としてではなく、その世界線を追体験する当事者として「元の世界」の住人に戻れるとラジダニは考えたわけです。

ただ、明星が言っていたように「元の世界」の未来が決まっていたとしたら、再編集によってそこに干渉することはできません。

そこで長良の持つ「行きつく先の世界を作り出す」能力が必要になります。

彼の能力があれば、「元の世界」の中に唯一確定していない時間軸である「未来」という余白に自分たちをカットインし、再編集することも無理ではないでしょう。

しかし、第6話の終盤にも描かれたようにこの作戦は上手くいきませんでした。

その理由はヴォイスが説明していたように、漂流した長良たちが「元の世界」を生きる存在として選ばれなかったからです。

さらに、長良の能力が「行きつく先の世界を作り出す」のではなく、シュレディンガーの猫のように「行きつく先の世界を観測して確定させる」ものであることも明らかになりました。

つまり、長良の力だけでは観測することはできても、その世界に自分たちの存在を固定し、反映させることはできないんですね。

だからこそ、今作の終盤に明かされる瑞穂の能力である「対象を静止させる」がキーになってくるわけですが、これは後ほどお話します。

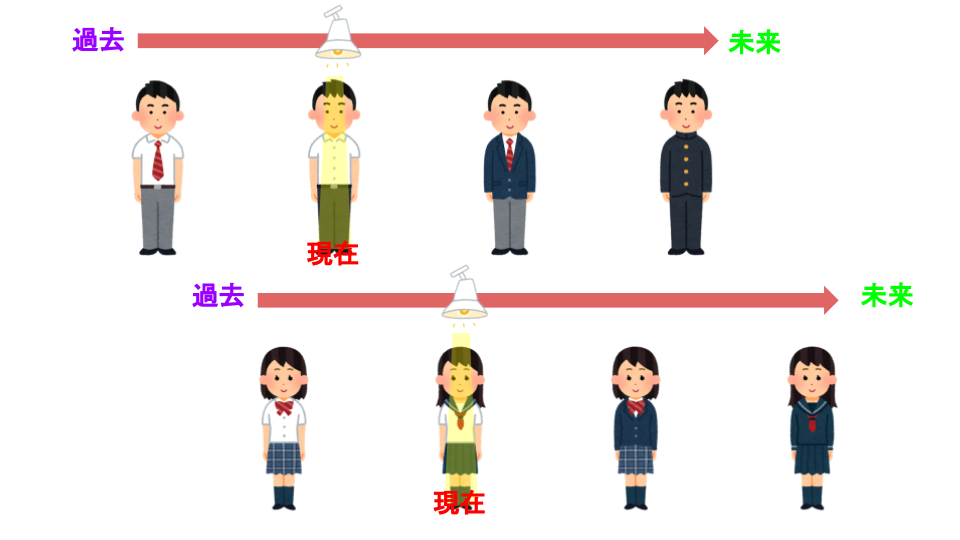

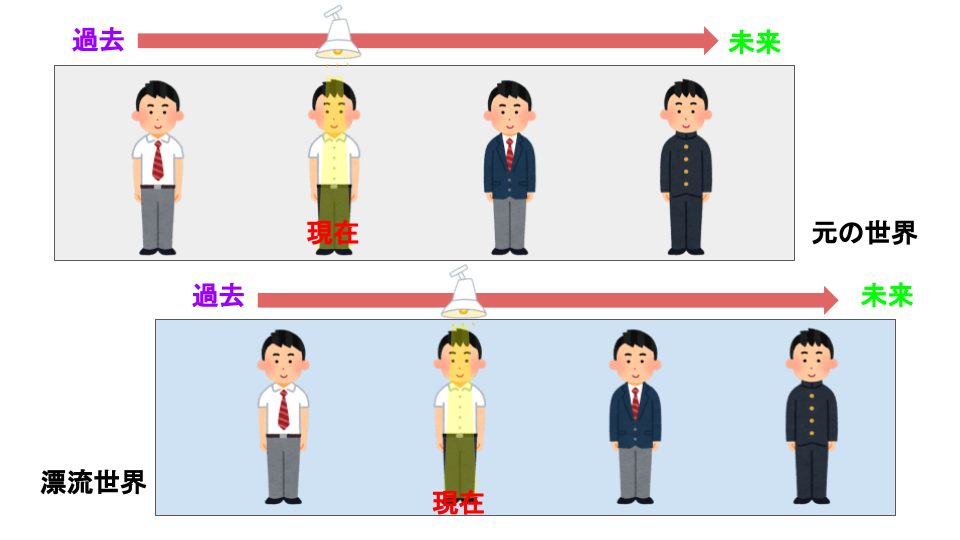

「スポットライト理論」をイメージして

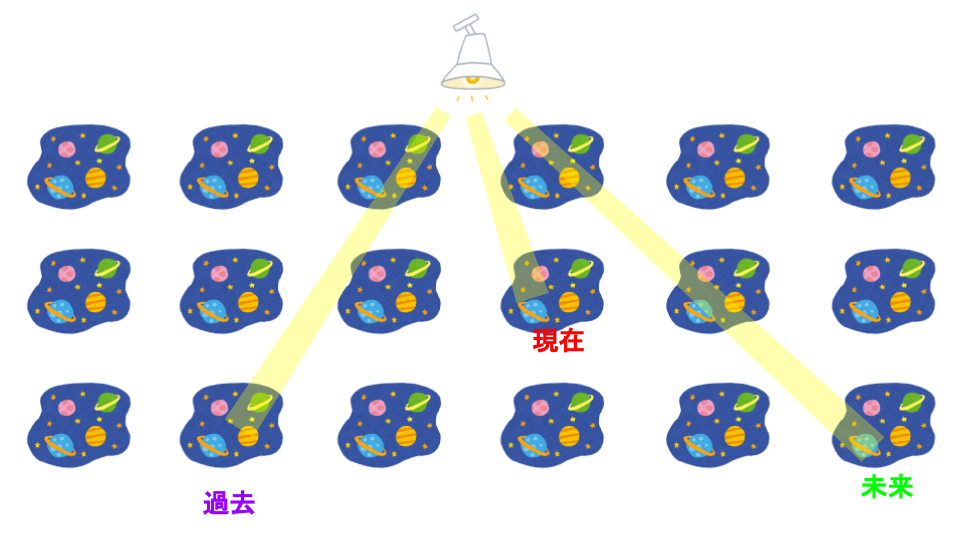

タイムトラベルなどを扱った作品で、しばしば扱われる理論として「スポットライト理論」というものがあります。

これは、過去・現在・未来が同時に存在し、スポットライトの照らす現在がその空間を移動していくことによって時間の流れが生じているように見えるという考え方です。

「スポットライト理論」には、古典的なものとブラッドフォード・スコウ博士が提唱した相対性理論に対応したものとがあると言われています。

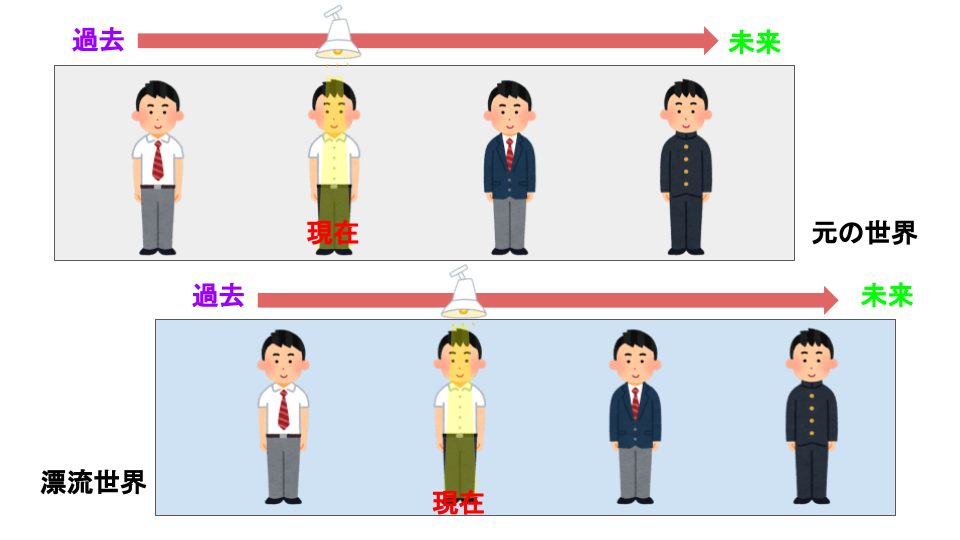

上記の図では、いくつかの宇宙(世界)が1つの空間に同時に存在しています。

しかし、全ての宇宙の存在が観測され、「確定」するわけではありません。

その「確定」の役割を果たしているのが、まさしくスポットライトであり、このスポットライトが同時に存在する自分の中から順番にライトで照らしていき、かつて未来だったものが現在へと変化し、現在は過去へと変化していくわけです。

これは、『Sonny Boy』で描かれたコピー理論に非常に似ています。

上記の図で言うなれば、スポットライトの光を浴びているのが「元の世界」であり、浴びることができなかったのが漂流した長良たちのいる世界ということになりますね。

だからこそ、漂流した世界には「時間」を作り出すスポットライトの存在がなく、世界のあらゆる事物が「静止」しています。

長良の能力をスポットライト理論と紐づけて考えるのであれば、次にスポットライトが当たる世界を観測できる能力と定義できるでしょうか。

だからこそ、彼の能力を用いて、ラジダニや他の生徒たちは「元の世界」を「未来=これからスポットライトが当たる場所」を観測することはできました。

しかし、そこに実際にスポットライトを当てて、その場所を「未来」として「確定」させることまではできなかったのです。

そのため、スポットライトは別の場所に当てられてしまい、それが可視化された結果、同じ世界に自分が2人いるという光景になったんですね。

このスポットライトが当たるかどうかこそが、ヴォイスが言っていたところの「たくさんの像の中から選ばれるか否か」という話に直結しているわけです。

「スポットライト理論」と相対性理論

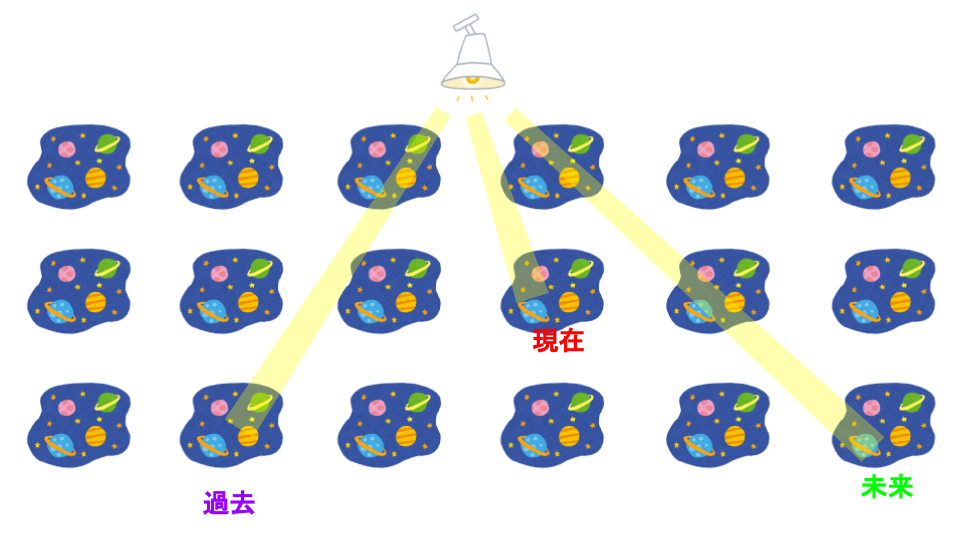

先ほども言ったように、この「スポットライト理論」はブラッドフォード・スコウ博士によってアップデートされました。

彼が2009年に発表した「Relativity and the Moving Spotlight」(相対性理論とスポットライト理論)において、古典的な「スポットライト理論」に相対性理論を持ち込んだのです。

まず、古典的な「スポットライト理論」が時間の概念において成立するためには、時間が絶対的なものであるという前提が必要でした。

これが相対性理論の登場によって否定されたことで、「スポットライト理論」は矛盾したものとなってしまったわけです。

相対性理論に基づく時間の考え方においては、目の前で話しているあなたと私の間で流れている時間が異なり、微妙にズレているのです。

つまり、「今」や「現在」といった時間軸は、この宇宙に生きる全ての人にとって絶対的に同質のものではないということを言っています。

古典的な「スポットライト理論」では、宇宙全体にスポットを当てる都合上、空間や時間が絶対的なものでなければなりませんでした。

そこでスコウ博士は、相対性理論による時間の在り方においても矛盾しない形で同理論を再定義しようとしたんですね。

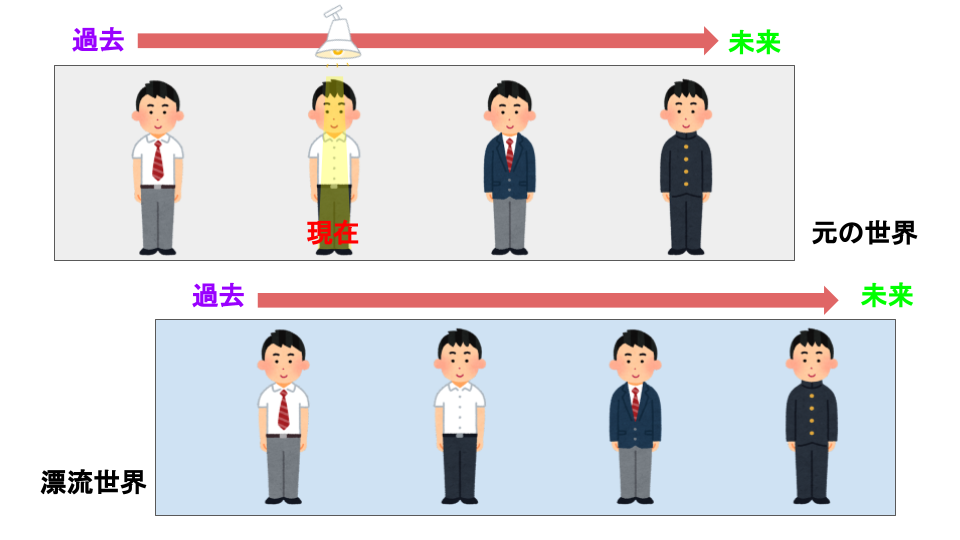

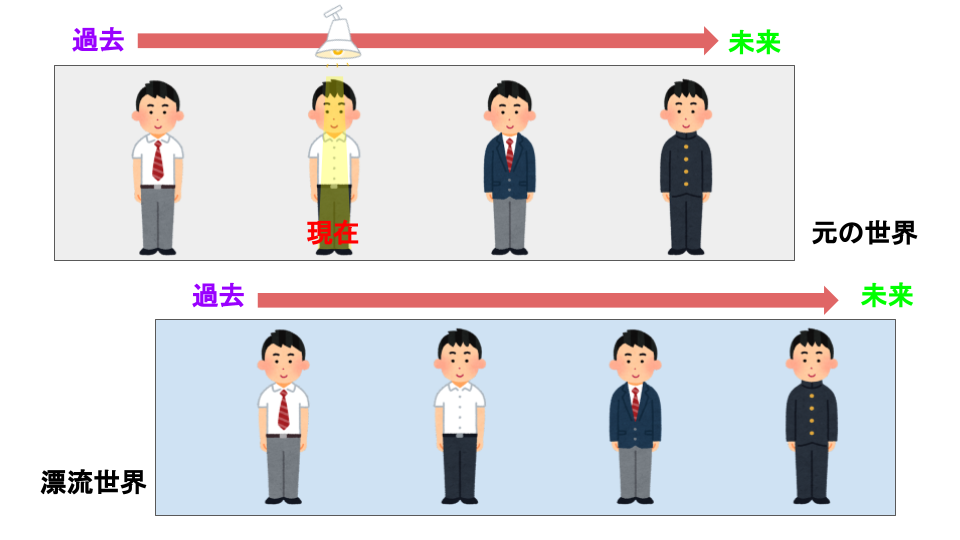

スコウ博士は上図のように、宇宙ではなく、「あなた」を単位としてスポットライトを当てるような仕組みを提唱しました。

これにより、1つの空間に「あなた」が散在し、その中でスポットライトが当たる場所が変化していくことによって、時間が流れているように感じられるわけです。

この場合であれば、「あなた」と「私」で個別のスポットライトによる時間の移動が生じているため、仮に「今」という軸において「あなた」と「私」の間にズレが生じていたとしても矛盾しません。

『Sonny Boy』でこの相対性理論に基づく「スポットライト理論」の影響が強く感じられたのは、やはりあき先生の設定でしょう。

彼女は、「元の世界」における「今」を、長良たちが生徒で、自分が教師という立場で共有していたはずでした。

しかし、「元の世界」とは異なる場所にスポットライトが当たる漂流後の世界では、「今」を長良たちも、そしてあき先生も学生という立場で共有していることとなります。

このズレは、時間の相対性を鑑みると矛盾しない現象ですし、何よりもあき先生が自身の能力を「相対性」であると言及していたのが何よりの証左です。

また、第8話の終盤に長良と希のスマホに表示されていた日時が2週間ズレていたという現象が描かれていましたが、これはまさしく時間の相対性によるものです。

本作における「コピー」について

物語が終盤に近づくにつれて、瑞穂が飼っている3匹の猫たちに特別な力があることが分かってきました。

©Sonny Boy committee

劇中でニャマゾンというサービスがあり、これによって漂流世界にいる長良たちは、自分が元の世界にいたころに使っていた物を手に入れることができたのです。

ただ、このニャマゾンの実態というのが、3匹の猫たちによるコピー能力だったことが第9話で明かされます。

3匹の猫にはそれぞれ「注文・運搬・複製」の能力が与えられており、これらを駆使することでニャマゾンというサービスが実現したわけです。

しかし、長良はここで疑問を抱くこととなります。

「ディレクターズカット作戦」に際して、自分たちを「元の世界」に投影するというニャマゾンと同じアプローチの作戦が失敗したのに、なぜ猫たちは安定的に物体の「コピー」が行えるのかと。

この答えとなったのが、まさしく隠されてきた瑞穂の能力です。

複製の仕組みを自分なりに解釈したのが下の図になります。

「元の世界」に散在する事物をその存在丸ごと別の世界(漂流世界)に複製してしまうわけです。

しかし、複製しただけでは、その事物の存在が「漂流世界」に散在している状態になったのみであり、それが「現在」において存在することを「確定」できません。

だからこそ、瑞穂の「静止させる」能力が必要となります。

猫たちが複製したことにより、この世界に散在することになった事物の存在にスポットライトを当てて、その存在を現在の地点に「静止=確定」させる。これが瑞穂の役割です。

だからこそ、ニャマゾンというサービスには、3匹の猫だけではなく瑞穂の能力が欠かせません。

そして、これが分かったことにより、当初の「ディレクターズカット作戦」に致命的に欠けていたものが判明し、物語はクライマックスへと向かっていきます。

「元の世界」に帰るためには、長良の「観測」する能力に加えて、瑞穂の「静止(確定)」させる能力が必要だったのです。

なぜ「スポットライト理論」の変容を物語に落とし込んだのか?

ここまでは、本作が「スポットライト理論」的な設定を作品に持ち込み、相対性理論の登場に伴う同理論の変容を物語の中で描いていた点を指摘してきました。

では、ここからはなぜそうしたアプローチが取られたのかについての自分なりの解釈を述べさせていただけたらと思います。

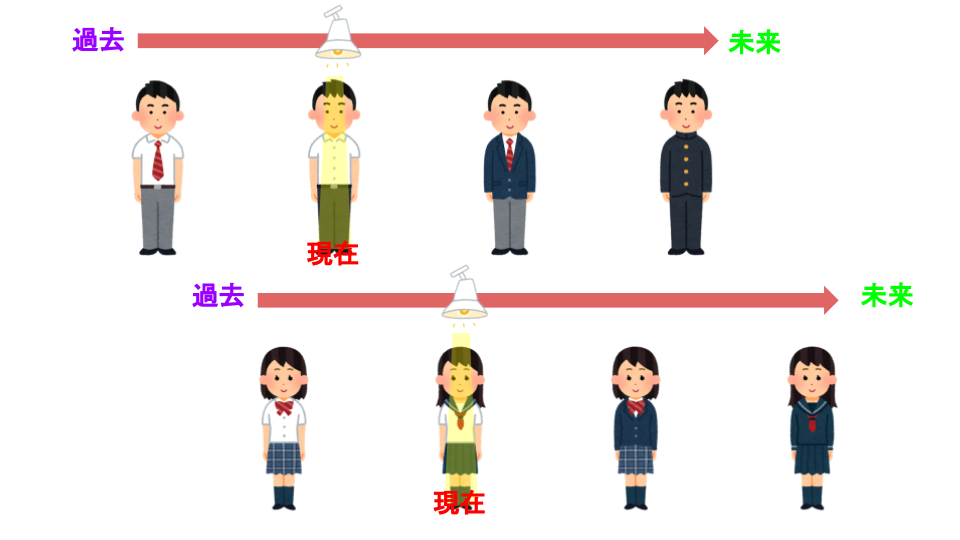

まず、『Sonny Boy』は第1話~第6話までが「第1部」、そして第7話~最終回までを「第2部」と形容することができるでしょう。

とりわけ、「第1部」は学校をベースに物語が展開されている一方で、「第2部」は第7話のバベルの塔のエピソードに代表されるように学校を卒業した長良たちにスポットを当てています。

夏目真悟監督は、節目の第6話について次のように述べています。

この回のテーマは「卒業」です。中学校という大人や先生に保護されていた場所から、長良たちが社会に解き放たれたれていく、放り出されていくようなイメージを持ってやっていました。ヴォイスが長良に対して「キミたちだけが特別だと思っていたのか?」と問いかけるセリフは、その象徴ですね。そうした現実を、社会に出て実感していくことになる中学生たちの不安を描ければと思いました。

彼の発言からも、明確に第6話でキャラクターたちが卒業を経験し、学校という空間から社会へと解き放たれたことが示唆されています。

学校は、社会から切り離された独特の空間であり、第1話でも描かれていたように独自のコミュニティとルールがあり、個人というよりは総体で行動しているような印象を与えます。

それ故に団体行動の輪を乱すことは許されず、第3話で描かれたように、総体から逸脱した生徒は、総体の中へと引き戻され、そこから逸脱しないように行動することを要求されるのです。

個人としてではなく、総体あるいはその総体の構成員として行動させられるという点で、彼らは1つの世界であり、宇宙であると見ることもできます。

そう考えると、物語の前半部分が、おおよそ宇宙単位でスポットライトを当てていく古典的な「スポットライト理論」の内容に合致しているのです。

長良たちは「学校」という1つの宇宙(世界)を軸に行動しており、過去、現在、未来をその総体として享受しているんですね。

しかし、「第1部」の終盤にかけて、生徒たちはそれぞれの道を選択し、「学校」という総体としての団体行動は崩壊していきました。

加えて、先ほども夏目真悟監督が述べたように、第6話では明確に「卒業」が描かれ、長良たちにとっての「学校」という場の明確な喪失が印象づけられます。

©Sonny Boy committee

そうして、社会へと飛び出した長良たちは、それぞれの選択をし、それぞれの形で漂流世界で生きていくこととなりました。

つまり、第7話以降においてはスポットライトが「学校」に対してではなく、長良や希、瑞穂といった1人1人の人間に対してそれぞれ当たるように変容しているのです。

また、ストーリーテーリングの手法も第1部から第2部にかけて大きく変化しました。

第1部が「学校」に属する生徒たち全員を客観的に描いていく内容だったのに対して、第2部はキャラクターの一人称視点で世界や現象を捉えていくような内容でした。

第8話では、やまびこが、第9話では瑞穂の飼っている猫たちが、また第10話では骨折(つばさ)が語り手です。

こうした物語そのもの、そして物語るアプローチにも、明確な変容が起き、その中で「相対性」というキーワードが見え隠れするようになります。

ラジダニの過ごす時間の速度が異なっていたり、長良と希でスマホの示す時間が2週間ずれたりといった現象が起こりましたが、これらは「相対性」故のものです。

そして、第11話で希の葬儀が執り行われ、その際に長良と瑞穂は、かつてのクラスメイトたちにもう一度集まらないかと招集をかけましたが、彼らが集うことはありません。

この描写は改めて「学校」という場の喪失の色を濃くしており、かつては同じ場所で同じ時間を共有した生徒たちが、もう同じ場所同じ空間を共有することはないのだと告げられているようでした。

彼らは、もうそれぞれのスポットライトを有していて、それぞれの速さで、それぞれの場所で人生を歩んでいます。

第1部では「学校」の中で、漂流の原因たる特定の個人を突き止めようとしていましたが、これは漂流世界が誰かの創造した「絶対的な時空」であるという前提に裏打ちされています。

しかし、その絶対性が崩壊した第2部では、漂流世界がそこに生きる全ての人が多かれ少なかれ原因となって作り出された、それぞれの人間の異なる「現在」が束になった「相対的な時空」であるという側面が見えてきました。

このように「学校」から「社会(世界)」へ、総体から個人へというキャラクターたちの変化と、時空の絶対性から相対性への移行は明確に連動しているのです。

「学校」は変えられる?でも「世界」は変えられない

第1話・第2話では、学校内で問題が起き、それを生徒たちが話し合ってルールや規則を定めるなどして解決するというプロセスを描いていました。

彼らは自分たちに問題が生じたときに、学校という総体そのものの在り方を変容させることで解決を試みるわけです。

この場合には、自分で積極的に問題解決に動かなくとも、総体として問題解決に向かって進んでいき、受動的に自分の問題が解決されるなんてこともあるでしょう。

しかし、世界にあるいは社会に飛び出した私たちは、そうした問題解決のアプローチを選ぶことができません。

それは『Sonny Boy』という作品で繰り返し述べられていたように「僕たちに世界を変えることはできない」からです。

つまり、総体としての世界の変容によって、自分自身の問題が解決される可能性が限りなく排除されるということですね。

第4話でモンキーベースボールの話がありましたが、ここで「球審」にまつわるとあるエピソードが挙がっていたのを覚えていますか?

©Sonny Boy committee

「球審」はブルーという有名選手の完全試合がかかった1球でルールに則ってボールという判定を下しました。

これに対してブルーを始めとした選手、そして観客は大ブーイング。結果的に「球審」は彼らに殺害されてしまうという凄惨な事件が起きてしまいます。

この説話は『Sonny Boy』全体を内包していると言っても過言ではない重要なものです。

なぜなら「球審」が守った野球とは総体としての「世界」のことであり、ブルーたち選手はそこに生きる個人だからです。

ブルーや観客は自分たちが望むものを手に入れるために、「球審」に詰め寄り、野球そのもののカタチを変容させてしまおうと試みます。

しかし「球審」はそれを認めず、ルールを厳格に適用することによって「野球」という総体を守ろうとしたんです。

「球審」の判断は不条理に思えるかもしれませんが、その総体が「学校」ではなく「世界」あるいは「社会」だったのだとすると当然のことですよね。

個人の抱える問題を解決するために、総体の在り様を変えることはできません。

『Sonny Boy』の劇中で何度も繰り返される「世界は変えられない」というのは、まさしくこのことなんです。

自分に問題が生じたときに、それを解決するアプローチとして「世界」を変えることはできないし、「世界」が変わって自分の問題が受動的に解決されることも望めません。

でも、それを知ることこそがSonnyからBoyに「成長」するということなのではないでしょうか。

私たちの世界には様々な不条理があり、それらは避けがたいものなのかもしれません。

それでも、私たちはそれを個人の選択によって乗り越えていかなければなりません。

相対性の導入によるスポットライトが当たる範囲の変化は、私たちの変えられる世界の範囲そのものです。

世界を変えることはできないけれど、それでも私を変えることはできる。

そうであるならば、私を変えられるならば、「私に見える世界」を変えることはできるのではないだろうか。

ここで、冒頭に述べた「唯識」の考え方へと帰結し、『Sonny Boy』の物語は最終回を迎えるのです。

視聴者が望まなかったビターエンドを選ぶ意味

©Sonny Boy committee

『Sonny Boy』の最終回を見て、多くの視聴者が「期待していたもの」を見られなかったことからくる肩透かしを感じたのではないでしょうか。

多くの人が第11話で描かれた長良と希の約束が伏線として機能し、それが最終回で回収されることを誰もが望んでいたからです。

しかし、これはまさしく第4話で描かれた「球審」とブルーの話と全く同じことで、あの説話における観客とは私たち視聴者のことだったのだと合点がいきます。

つまり「長良と希の約束が果たされること」と「ブルーの完全試合達成」はイコールの関係であり、「それに激昂した観客」と「望まなかった結果を全否定する私たち視聴者」もまたイコールの関係で結ばれるのです。

こうした不条理を観客が経験しているのと同じタイミングで、劇中では選択を下し、新しい世界での人生を歩み始めた長良と瑞穂にも不条理が降りかかります。

長良は希との約束を果たすためにこの世界を選びましたが、この世界の希は朝風と交際しており、加えて長良のことを覚えていません。

また、瑞穂はかねてから再会したいと語っていた祖母が亡くなってしまい、夜の学校で再び漂流世界に戻ろうと試みる始末です。

しかし、割れたグラスが元に戻ることはないように、長良も瑞穂も不可逆の世界で、自分の選択の責任を背負って生きていかなければなりません。

では、長良と瑞穂、そして私たち視聴者に残されたこのビターエンドの乗り越え方とは何だったのか。

それこそが自分自身の見方を変えることで、「世界」を変えるという「唯識」的なアプローチなんですよ。

長良は、新しい世界で初めて希とそしてその彼氏となった朝風の姿を見たとき、きっとネガティブな感情を抱いたはずです。

そこにいるのは自分だったはずなのにと、再び「世界」を呪おうとしたかもしれません。

それでも、再び駅で2人を見かけた長良は違いました。

長良は、巣から落ちて孤独に息絶えようとしている雛鳥を救出し、自分が育てようかなと語る彼女の姿に、漂流世界で集団から排除され孤独を抱える自分に手を差し伸べてくれた、あの頃と変わらない彼女の面影を見たのでしょう。

©Sonny Boy committee

彼は、希が生きているという事実に喜びを噛み締め、彼女が生きている世界を生きるという自分の選択を祝福します。

長良は見方1つで「世界」を変え、そして自分の選択を受け入れ、肯定できる人間に成長したんですね。

自分の「選択」が、期待した未来を必ずもたらしてくれるとは限りません。だからといって駄々をこねて世界そのものの在り方を変容させることもできません。

変えられるのは、自分と自分に見える世界だけ。

同様に『Sonny Boy』という作品も変わりません。

だからこそ、それをビターエンドだったと受け取るか、それともハッピーエンドだったと受け取るのかも私たちに委ねられています。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は『Sonny Boy』について自分なりの解釈をお話してきました。

「少年が、変えられない世界と、変えられる『世界』を知るまでの物語」

世界そのものはあくまでも「相対性」に裏打ちされたものであり、それ故に自分には変えることはできません。

しかし「私たちに見える世界」はどこまでも「絶対的」であり、それ故に自分の見方次第で変えられるものです。

本作『Sonny Boy』は、「ボーイミーツガール」というコンテクストをこの世界の「相対性」を知るためのものとして用いていたような気がします。

「わたし=世界」ではなく、「わたしとあなた」あるいは「少年と少女」が無数に存在し、それらが関わり合うことによって世界は、そして今という時間は構築されているのです。

設定の部分で難解さや複雑さを感じる人が多く、離脱する人も多かったようですが、伝えたいこと、描きたいことは至ってシンプルなんですよね。

新海誠監督の『秒速5センチメートル』を想起させるようなビターエンドではあるのですが、不思議と苦くなく、希望に満ちたフィナーレだと個人的には受け止めました。

放送から少し時間は経過してしまいましたが、改めて考えてみてくださいね。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。