みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『千年女優』についてお話していきます。

2010年に46歳で亡くなられてしまった今敏監督は、圧倒的な才能で当時のアニメ界をリードし、宮崎駿監督と並び称された才能でした。

今も生きていて、アニメを作り続けておられたとするならば、宮崎駿監督や現在の新海誠監督のように、国民的アニメ監督のポジションに到達していたのではないかとすら思います。

1度見たら目に焼きついて離れない登場人物たちの表情、躍動感あふれるモーション、現実と幻想がシームレスに結びつく独特な世界観、そこに圧倒的な演出力が掛け合わさり、とてつもないパワーを有する作品を数多く作り続けてきました。

今回は、そんな今敏監督作品の中では、比較的シンプルで分かりやすい作りとも言える『千年女優』について個人的な解釈を書いてみたいと思います。

公開から年月が経っており、さまざまな解釈が既に出回っている作品だと思いますが、当ブログ管理人なりのということで書かせてください。

本記事は趣旨の都合上作品のネタバレになるような内容を含みますので、未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『千年女優』解説と考察(ネタバレあり)

睡蓮、あるいは14番目の月に内在する「欠け」

『千年女優』を紐解いていく上で、注目したいモチーフがあるとすれば、それはやはり「睡蓮」と「月」ということになるのでしょう。

前者については、主人公の千代子の好きな花として登場し、その花言葉が紹介されていました。ちなみに花言葉は「純粋」ですね。

後者については、主人公の初恋の相手の男が去り際に残した台詞の中に登場しました。

「十四日の月がいい。未だ、希望があると思えるから。」

この2つのモチーフに共通するものは何なのかと考えてみますと、それは「欠け」ではないでしょうか。

睡蓮の葉は楕円形で、その葉の一部が欠けています。

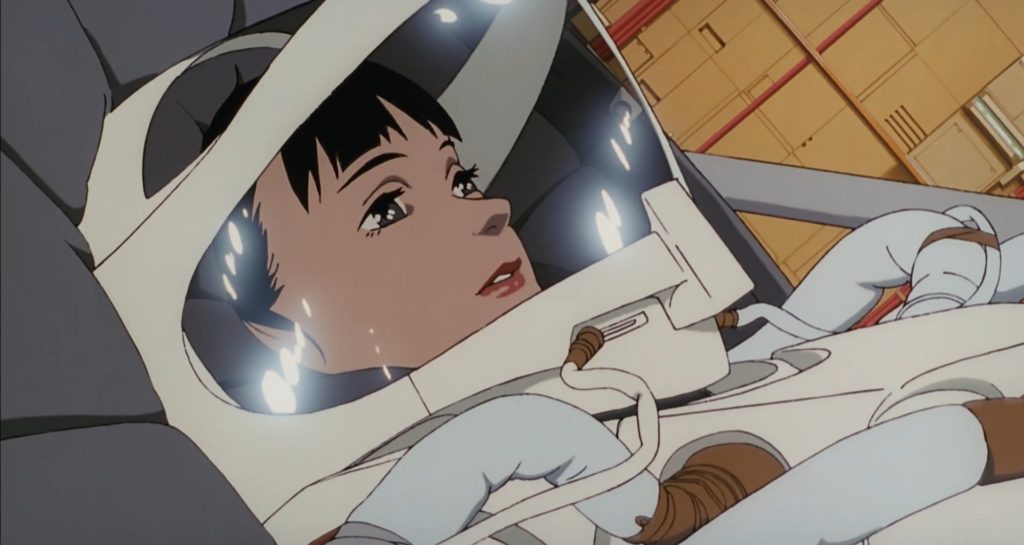

(映画『千年女優』より引用)

一方で、十四日の「月」もまだ満月には至っていないという点で、どこか「欠け」を内包したモチーフです。

「欠け」という言葉を聞くと、どうしてもネガティブなイメージが浮かんでしまうかもしれません。

しかし、千代子は鍵の男との出会いとそして彼の印象的な言葉を経て、その「欠け」を肯定的に捉えるようになりました。

なぜなら、十四日の月には明日という未来への希望があるからですね。

そして、鍵の男が去ってしまったことによる喪失感が、そのまま千代子という女性あるいは女優にとっての「欠け」となります。

彼女は、本作で描かれたように、1人の女性として生きる現実においても、キャラクターを演じる虚構(フィクション)においても鍵の男を追いかけ続けました。

鍵の男と出会ったときの千代子はまだ十代の少女であり、人間としては成熟していない言わば「欠け」を孕んだ人間でした。

彼女は人間としての、あるいは女性としての成熟を控えた「十四日の月」だったわけです。

ただ、その特権的立場は、成長し、成熟期を迎えれば、失われてしまいます。

そのため、女優として映画に出演し、キャリアを重ねるうちに、現実の彼女は確実に老いていくわけです。

しかし、彼女は鍵の男という「欠け」を内包し続けることにしました。

「欠け」がある限り人間が満たされることがないのだとすれば、鍵の男の存在は、彼女にとって「老いや衰退に対する抵抗」を意味するのではないでしょうか。

そして、この「老いや衰退に対する抵抗」としての「欠け」を考えていく上で、映画あるいは女優という本作の設定が重要になってきます。

現実と虚構のボーダー、演じるということ

(映画『千年女優』より引用)

今作はドキュメンタリー映画で千代子の人生を振り返るという特殊な作りになっているのですが、その回想においては現実と映画の世界がシームレスにつながっています。

これが意味するものを考えていきましょう。

現実世界の千代子は「鍵の男」を追いかけ続けている1人の女性であり、そこに「演じる」という行為は介在していません。

しかし、千代子は映画に出演し、女優として「演じた」キャラクターの中に、鍵の男を追いかける自分を内在させています。

つまり、それぞれの映画におけるキャラクターを演じながら、彼女は映画の中で千代子という1人の女性としても生きていたわけです。

そして、映画において「誰かを追いかける」を演じたことが現実世界の彼女にも還元され、「鍵の男を追いかける千代子」というキャラクターを彼女は現実世界で「演じ」続けます。

このように、「鍵の男」を追いかけるという行為をきっかけにして、現実世界と虚構世界(フィクション)のボーダーが千代子の中で瓦解しており、女性であり女優、あるいは女優であり女性という状態になっているんですね。

映画に出ていようといなかろうと、彼女は常に演じ続けたわけです。

そして、彼女は「演じる」という行為を通じて演出したもの、それこそが先ほどまでお話していた「欠け」でした。

彼女は「欠け」を現実世界と虚構世界において共有し、1人の女性としては「老い」に抗い、1人の女優としては「キャリアの衰退」に抵抗しました。

こう考えてみると、本作は1人の女性の生涯を賭した純愛の物語ではないという側面が見えてきます。

晩年の千代子は「あんなに好きだったのにもう顔も思い出せない。」と言葉にしていましたし、死の間際の彼女は「(あの人に会えるかどうかは)もうどっちでもいいのかもしれない。」と述べていました。

少女時代、あるいはキャリアの初期における彼女にとっての「欠け」は明確に鍵の男だったのだと思います。

女優としての映画出演をかなぐり捨てて、満州で鍵の男を追いかけたころの彼女にとってまだ「欠け」は具体的な人物への満たされない恋心を指していました。

しかし、時間の経過とともに、恋心というコンテクストから切り離され、「欠け」はアレゴリー化されてしまったのではないでしょうか。

彼女は確かに鍵の男を追いかける1人の女性でした。しかし、途中から意識的、あるいは無意識的に彼女は「『鍵の男を追いかける1人の女性』を演じる女優」になっていました。

こうしたボーダーの瓦解により、彼女は鍵の男への恋心が消えてもなお、その存在を「欠け」として自分というキャラクターに組み込み、生きることのあるいは演じることの原動力に変えてきたのです。

満たされる月、抗えない老い

物語の後半に、千代子は『2001年宇宙の旅』を模したであろう映画の撮影途中に突然失踪し、隠遁生活を送るようになります。

なぜ、彼女は突然、映画女優を引退し、「演じる」ことから身を引いてしまったのでしょうか。

その最大の原因は、元警官から鍵の男が既に他界しており、この世にはいないことを知らされてしまったことなのだと思います。

これを聞いた彼女は居ても立っても居られなくなり、単身鉄道で北海道へと向かうわけですが、その道中で夜空に輝く満月を見ました。

千代子は、鍵の男が死んでしまったという動かない事実を目の前に、自分が「欠け」を演じ続けることで、目を逸らし続けてきた現実と直面します。

それは言うまでもなく、人間という生物としての避けがたい「老い」であり、女優としての避けられないキャリアの「衰退」です。

先輩女優の島尾 詠子が劇中で、千代子のことを評して「たった一人の男を追いかけて、あんたはいつまでも若いまんま。」と述べていました。

この言葉が象徴するように、千代子は「欠け」を内在させることで、「老い」や「衰退」から解き放たれ、永遠に「十四日の月」であり続けたわけです。

しかし、鍵の男の死はそうした千代子の「演じる」を破綻させてしまいます。

だからこそ、北海道へ向かう道中で彼女は「満月」を見るのです。

自分が女性として既に成熟してしまったこと、そして女優としてのキャリアも成熟した状態にあること。

それは、彼女がこれから月が欠けていくように、少しずつ老い、少しずつ端役(あるいは老け役)へと追いやられていく未来を暗示するものです。

この直後に『2001年宇宙の旅』をオマージュしたであろう映画の撮影シーンに移るわけですが、この元ネタがまた重要です。

(映画『千年女優』より引用)

『2001年宇宙の旅』では、人類の誕生から月面着陸までを描いたのちに、人類が新たな目的地として木星を設定し、そこに向かっていく旅路が描かれています。

つまり、この映画において「月」はゴールではなく、通過点の1つなのです。

一方で、「十四日の月」と「満月」のあわいにある希望を享受し続けようとした千代子にとって、満月はゴールであり、終着点でした。

だからこそ、彼女はもう「木星」に向かって進む気力を失ってしまうのです。

もう自分が「欠け」ているとは思えなくなった彼女は、老いと衰退の予感に苦心し、小道具に映った自分の姿に絶望し、映画女優から引退します。

映画女優からの引退というよりは、「演じる」ことからの引退と表現する方が適切かもしれません。

「欠け」を失った彼女は、1人の女性としても、1人の女優としても、生きる原動力を喪失してしまったのです。

ラストシーンのセリフ、あるいは「千年女優」が意味するもの

(映画『千年女優』より引用)

今作の終盤に、再び晩年の千代子にスポットが当たります。

千代子は、立花源也から鍵を手渡され、昔のことを思い出しているうちに、「鍵の男を追いかける1人の女性」だったころ、あるいはそれを演じていたころの自分を取り戻していきました。

そして、死の間際、彼女はこう告げるのです。

「だって私、あの人を追いかけている私が好きなんだもの。」

彼女の心に浮かんできたのは、鍵の男への純粋な恋情だったのでしょうか。

もしくは、その言葉通り自己愛を表出させるものだったのでしょうか。

私はそうではないと思っています。

この言葉が意味していたのは、鍵の男という「欠け」を原動力として駆け抜けてきた自分自身の人生の肯定なのだと私は考えています。

先ほども引用しましたが、晩年の彼女は「あんなに好きだったのにもう顔も思い出せない。」と言葉にしていましたし、「(あの人に会えるかどうかは)もうどっちでもいいのかもしれない。」とも述べていました。

つまり、鍵の男への恋心なんてものは現実と虚構のあわいの中で、気づかないうちに消失してしまっているんですよね。

そして、恋情から切り離され、アレゴリー化された鍵の男という存在は、彼女に「欠け」を提供し、「十四日の月」を演じ続ける原動力を与えてくれました。

晩年の彼女が鍵の男に対して抱いているのは、恋情ではなくて、むしろ自分自身の生きる原動力であり続けてくれたことに対する感謝なんです。

だからこそ、鍵の男に会えるかどうかは「もうどっちでもいい」んですよ。

彼女は彼の死を知り、さらに映画女優を退いたときに、一度「あの人を追いかけている私」の喪失を経験しています。

しかし、死の間際に大切な鍵と共に、彼女は「あの人を追いかけている私」としての自分を取り戻すのです。

『千年女優』を見て、千代子の死のシーンに「力強さ」を感じる人が多くいますが、その感覚は正しいと思います。

なぜなら、本作のラストシーンは、彼女が死の間際にも関わらず、「十四日の月」として、あるいは「あの人を追いかけている私」としての強烈な生きる原動力を奪還するものだからなんですね。

そして、彼女の「老い」や「衰退」への抵抗は、映画というツールによって、ささやかに実現されることとなります。

彼女の実体は、現実世界からは消えてしまっても、彼女の姿は映画の中に留まり続け、千年先の世界にも生き続けることができるからです。

千年先の世界でも彼女は、映画の中で「十四日の月」として輝き、そして「あの人を追いかけ続ける私」を演じ続ける。

千代子は千年先の世界でも「女優」であることができるのです。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『千年女優』についてお話してきました。

彼女が鍵の男を追いかけていくシーンの、現実と虚構のモンタージュは本当に最高の演出だと思いますし、何度見ても鳥肌が立ちます。

現実と虚構(フィクションや夢)の世界の融合は今敏監督の作品に通底する世界観でもあります。

今作では、千代子の心の中で、本来であれば、明確に隔てられた2つの世界がシームレスに連結し、ごちゃまぜになっていました。

そう考えると、本作のラストシーンで彼女が向かう「死」の世界というのも、「生」の世界と切り離されたものではないのかもしれないとすら思えてきます。

「死」ではなく、ただ新しい世界に向かう。

老いて、衰弱し、死の間際にいる千代子の姿に、計り知れないほど大きい生きる力を感じずにはいられません。

ぜひ、多くの人にご覧になっていただきたい作品です。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。