みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『パプリカ』についてお話していこうと思います。

有名どころだとクリストファーノーラン監督の『インセプション』の設定やビジュアルにも、この『パプリカ』が大きな影響を与えたと言われています。

本作の物語は、他人の夢を共有できる画期的なテクノロジー「DCミニ」が開発されたことを契機として動き始めます。

これは装着することで、他人あるいは自分の夢にアクセスできるようになる装置です。

まだ試作段階だった「DCミニ」が研究所から盗み出されてしまい、それを悪用した事件が頻発し、開発メンバーが犯人を追いかけるというのが本作の大筋となっています。

ちなみに筒井康隆さんが1993年に発表したSF小説『パプリカ』を原作としているのですが、踏襲したのはほとんど設定の部分のみで、プロットについてはかなり大胆な脚色がなされました。

『パプリカ』は今敏監督の作品に通底する「現実」と「虚構」がシームレスに連結する世界観を最も直接的に表現した作品とも言えます。

一方で、そうした世界観の対立、あるいは融合の中で、人間のアイデンティティの揺らぎを描いた作品でもあると個人的には感じました。

今回の記事では、そうした視点で『パプリカ』について自分なりに感じたことや考えたことを綴ってみたいと思います。

なお、本記事は記事の都合上、作品のネタバレになるような内容を含みますので、作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『パプリカ』解説・考察(ネタバレあり)

本作が描いた4つのアイデンティティの在り方

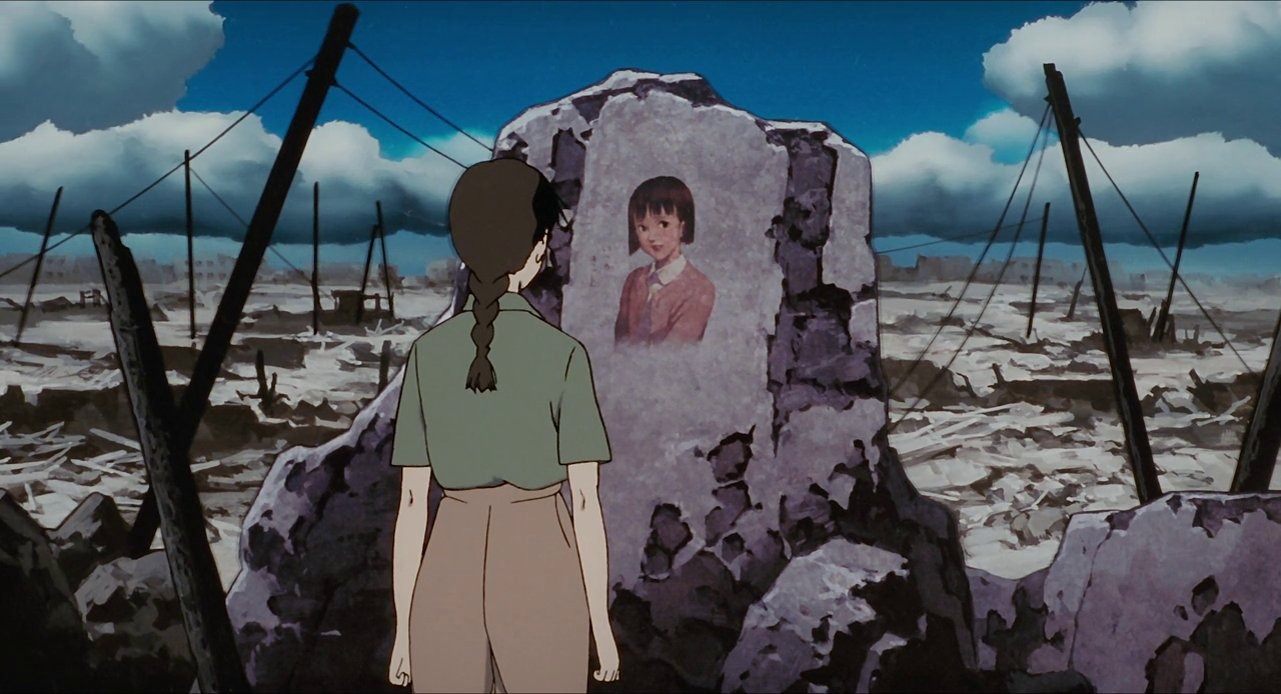

夢と現実に分離したアイデンティティ

(映画『パプリカ』より引用)

まずは、本作の主人公である千葉敦子と彼女の夢の世界における人格(姿)であるパプリカについてお話していきます。

彼女は、現実世界では精神医療総合研究所でサイコセラピストとして働いており、常に冷静で、厳格な性格です。

しかし、その一方で、彼女が「DCミニ」を通じてアクセスすることができる夢の世界においては、自由で天真爛漫なパプリカという人格を有しています。

千葉敦子とパプリカは端的に言えば、真逆の人格です。

現実と夢の人格が分離しているという点では、のちに言及する乾精次郎に似ているのですが、彼女には彼とは決定的に異なる点があります。

それは、千葉敦子は現実世界の自分にも満足しているという点です。

彼女は、千葉敦子として現実世界にも居場所があり、一方で、パプリカとして夢世界の中にも自分の居場所を持っています。

千葉敦子は「DCミニ」を通じてパプリカに転じることで、現実世界で抑圧している自分自身を解放し、その一方でパプリカを現実世界の自分から切り離すことで、現実世界における冷静で厳格な自分自身を守っているのです。

どちらの自分にも意義があり、気に入っているからこそ、それらを混ざらないようにしている、それが千葉敦子という女性なんですね。

現実のアイデンティティに絶望する

(映画『パプリカ』より引用)

次に言及していくのは、本作のヴィラン的立ち位置にいる乾精次郎ですね。彼は研究所の理事長を務めています。

そんな彼の特徴と言えば、やはり下半身不随のために車いすで日常生活を送っていることです。

車いすでの生活に彼は不自由と不便さを感じており、願わくばこの生活から解放され、自由になりたいと考えています。

そして、そのためのツールとして「DCミニ」を悪用し、夢が現実を取り込んでしまった世界に生きることを熱望しているのが乾精次郎なのです。

彼の夢の中での描写を見ていただけると、足が木の根のように変化しており、自由に動けるようになっていることが伺えるかと思います。

夢の中の姿が本人の願望を投影しているのだとすると、やはり彼のいちばんのコンプレックスは下半身なのであり、不自由な下半身からの解放こそが彼の最大の願いなのです。

現実の自分とは切り離されたアイデンティティの自分を夢の中に有しているという点では、乾精次郎と主人公の千葉敦子にはどこか似ている部分があります。

しかし、2人の中で決定的に異なるのは、現実の自分に対しての向き合い方です。

前者は、現実世界の自分に絶望しており、夢の中にしか自分の居場所がないと考えています。

そのため、夢の中の世界を神聖なものとして現実よりも高次の世界と捉えており、夢の世界が現実世界を飲み込んでしまうことについても、ためらいなく実行しようとしました。

一方で、後者は夢の世界に憧れの自分としての人格としてパプリカを有しながらも、現実世界での自分自身に絶望しているわけではありません。

彼女は、現実と夢を等しい価値で大切にしており、その点で乾精次郎とは決定的に異なるわけです。

このように自分が不自由さを抱えて生きなければならない現実世界を悲観し、自由な姿で生きられる夢の世界を信奉し、現実に取って変えようとしているのが乾精次郎という人物なんですね。

夢世界がトラウマとして降りかかる

(映画『パプリカ』より引用)

次に言及していくのは、刑事の粉川利美です。

彼は、現実世界と夢の世界に関して、先ほどの乾精次郎とは真逆に近い立ち位置にいます。

というのも、彼は物語の冒頭で描かれたように、悪夢に悩まされ、千葉(パプリカ)による治療を受けていました。

夢の中で、彼は、過去に共に夢を追った友人を見捨てたことへの後悔からか映画に関するイメージを繰り返し見ています。

粉川は、そんな自分の後悔に直面することを恐れており、それ故に夢の世界と向き合おうとはせず、治療によって遠ざけることを望んでいるのです。

そして、その悪夢ゆえに、彼は現実世界で刑事となった自分のアイデンティティを完全に受け入れることができていません。

刑事という今の自分を下支えしているのが、映画監督という夢を追いかけた友人を見捨てたことだと感じている彼は罪悪感に苛まれています。

このように、粉川は夢世界を遠ざけることで、現実世界の自分のアイデンティティを揺らぎないものにしようとしている人物として描かれているのです。

現実世界と夢世界で同じ自分を望む

(映画『パプリカ』より引用)

最後にお話するのが、小山内守雄ですね。

彼は現実世界で千葉敦子に対して好意を寄せていますが、あまり相手にされず、優秀な同僚の時田に対して嫉妬心を抱いています。

ただ、彼は現実世界の自分を悲観しているわけではありません。

それは夢の中の彼が現実世界と全く同じ姿をしていることからも明らかです。

では、彼の願いは何なのかと言うと、それは現実世界で生きている自分のありのままで、好意を寄せている千葉敦子に受け入れられることなんですよね。

理想の自分になって、彼女に受け入れてもらおうという算段ではなく、今の自分を愛して欲しいという強烈な願望を抱いているのが小山内守雄という人物です。

だからこそ、彼は物語の後半にパプリカのベールをはぎ、夢世界に千葉敦子の姿を引っ張り出しました。

それは、現実世界の千葉敦子こそが彼女のありのままであると信じているがゆえの行動です。

もっと言うなれば、この行動の背景には、「パプリカ」の姿は虚像あるいは紛いものにすぎないという彼のエゴがあったのかもしれません。

そして、そんなパプリカという千葉敦子には似つかわしくない自由で奔放なアイデンティティを葬り去ることがありのままの彼女を取り戻すためには必要だと信じてやまなかったのではないでしょうか。

結果的に、千葉敦子が夢世界に取り込まれそうになり、現実世界と同じ彼女の姿やアイデンティティを望んだ彼は、乾精次郎と立場を異にすることとなります。

現実世界と夢世界の合一という点で2人の立場は同じですが、夢世界の姿からも分かるように、小山内は現実世界に重きを置き、乾は夢世界に重きを置いていました。

現実世界と夢世界の融合に際して起きたアイデンティティの変容

ここまでは4人のキャラクターにスポットを当て、それぞれのキャラクターの立ち位置や自分のアイデンティティに関する考え方を紐解いてきました。

ここからは物語の終盤に乾の計画によって起きる夢世界による現実世界の侵食に際して、それぞれのキャラクターにどのようなアイデンティティの変容がもたらされたのかについて考えていこうと思います。

今敏監督の作品においては『パーフェクトブルー』や『千年女優』でもそうだったように、現実と虚構の境界線があいまいです。

『パプリカ』においては当初、現実と夢の境界は明確でしたが、乾の野望によってその境界線が破壊され、夢が現実を侵食していきます。

そんな夢が現実を侵食した世界において、乾がどんな姿になっていたのかと言えば、言わずもがな下半身不随から解放され、2本の足で自立する姿でしたね。

夢世界の自分が現実世界の自分に受肉したことで、自分のコンプレックスを克服し、望んだアイデンティティを獲得したのです。

それに対抗する存在として誕生したのが、子ども(島寅太郎の言葉を借りるなら「女の子」)の姿をしたパプリカ(千葉敦子)でした。

(映画『パプリカ』より引用)

子どもの姿の千葉敦子というのは、言わば現実世界を生きる厳格で冷静な人格と、夢世界を生きる天真爛漫で自由な人格とが融合したものと見ることができます。

そして、その融合により生まれ変わり、再び大人の姿へと成長していくプロセスを見せるのは、千葉敦子という人間が根底から作り直されたことをも暗示しているのです。

彼女は乾のように、現実世界の自分を夢世界の自分に塗り替えたわけではありません。

現実世界の自分と夢世界の自分の両方を肯定したうえで、その境界線を取っ払い、両方のアイデンティティを兼ね備えた彼女として生まれ変わり、そして成長したのです。

現実と虚構に優劣をつけるのではなく、どちらもに価値を見出し、それらが混在する世界を愛する今敏監督らしい落としどころと言えるでしょう。

また、彼女は厳格で冷静な人格であるがゆえに、子どもっぽさを隠しきれない同僚の時田浩作に対する好意を抑圧していました。

しかし、彼女は自由なパプリカを自分のアイデンティティを構成する要素として認めたことで、彼に対する好意をも自分の感情として受け入れることができたのです。

この変化を病室のシーンの「すげぇ」という当初の千葉敦子らしからぬ言葉づかいで表現しているところも巧い演出ですよね。

そして、『パプリカ』の結末を紐解く上で、もう1人重要なキャラクターがいます。

それは刑事の粉川利美です。

彼は、過去のトラウマと罪悪感から、夢世界を「悪夢」と位置づけ、現実世界の自分から遠ざけることを望んでいました。

しかし、事件に際して、そのトラウマに向き合い、自らの意志でそれを克服したのです。

彼は自分が刑事として生きている現実を、夢を追いかけた親友と撮ろうとしていた「映画の続き」として位置づけ、自らの生き様が彼との「夢の続き」なのだと考えるようになりました。

粉川のイメージの中で登場するあいつも「お前は俺たちの映画を地でいったんだ。」と述べ、粉川の選んだ生き方を肯定しています。

このように粉川もまた、遠ざけようとしていた夢の世界と向き合い、それを自分の一部として受け入れて現実と夢の合一の先の道を歩み始めたのです。

『パプリカ』のテーマは何かと聞かれ、それに対して一言で答えるのであれば、あいつの言っていた「嘘から出た実」が適切なのかもしれません。

私たちの「夢」は、現実と完全に切り離された世界ではないのです。

そこに映し出されたビジョンには、少なからず自分の感情や状況が反映されています。

だからこそ、それを夢だからと遠ざけたり、あるいは夢に傾倒して現実を蔑ろにすることがあってもいけません。

「嘘の中には実」があるのであり、夢の中には現実の自分がいるのです。

物語のラストは、粉川が映画館に行くシーンになっていました。

映画というメディアは、誰かの「夢(虚構)」にアクセスすることができるものです。

そう考えると、本作は今敏監督なりの「映画の存在意義について語った映画」と捉えることもできるのだと思います。

虚構は私たちの世界と地続きであり、そこには自分たちの世界あるいは自分自身の断片が散りばめられています。

そして、その断片を拾い集め、現実の世界あるいは自分自身に還元していくことこそが、私たちが虚構に触れる何よりの意義なのであり、それは言い換えれば映画を見る意義なのです。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『パプリカ』についてお話してきました。

国内外の作品に大きな影響を与えたという話を冒頭にしましたが、そこまでの作品になったのは、やはり本作が視覚的な演出において秀でていたからというのが大きいと思います。

クリストファーノーラン監督の『インセプション』は、粉川の夢のホテルのシーンをほとんどそっくりそのまま取り入れていました。

2006年に作られたアニメ作品が、今見てもビジュアル的に鮮度を保っているというのは、驚くべきことですし、多くのクリエイターに影響を与えてきた点も頷けます。

また、今敏監督のフィルモグラフィーには、現実と虚構という軸が通底しており、作品を超えてそれらがつながっているんですよね。

それは、本作のラストシーンに『千年女優』や『東京ゴッドファーザーズ』のポスターが映りこんでいたことにも伺えます。

ですので、ぜひ本作を見て気に入ったという方は、あわせて他の作品もチェックしてみてください。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。