I hold the world but as the world, Gratiano, A stage, where every man must play a part; And mine a sad one.

世界は世界だグラシアーノ。つまり舞台さ。誰もがそれぞれの役を演じなければいけないね。そして僕のは悲しい役だ。

(ウィリアム・シェイクスピア『ヴェニスの商人』第1幕第1場より )

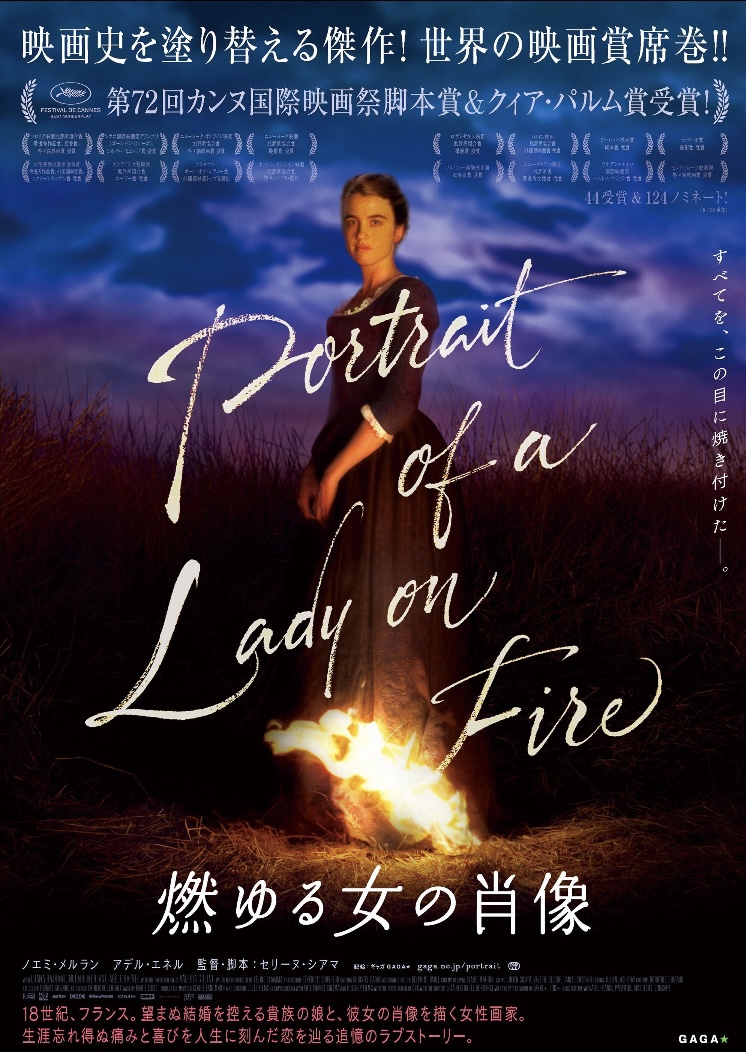

『燃ゆる女の肖像』で注目を集め、22世紀を代表する作家になるとまで言われたセリーヌ・シアマ監督の新作『秘密の森の、その向こう』は72分の小品であった。

前作がフェミニズム映画の1つの到達点として評価された一方で、今作は娘・母・祖母の3世代をつなぐ不思議な現象にスポットを当てたファンタジーになっているのも驚きだ。

しかし、その72分の小さなファンタジーが描くほどは驚くほどに深遠で、見終わったあとにとてつもない余韻を我々観客に残していく。

映像表現ないし、映画的な技法という点で本作が優れている点は、最初の2分程度の長回しのシークエンスを見れば誰にでも分かる。

映画が始まると、主人公の少女ネリーがいくつかの部屋を巡って、高齢の女性たちに「さよなら。」を告げていく。

その様子を長回しで捉えているのだが、最後の一部屋には、「さよなら。」を言うべき高齢の女性の姿がない。代わりに部屋の片づけをしているネリーの母親がいるだけだ。

言葉にしてしまえば、「ネリーの祖母あるいはマリオン(ネリーの母親)の母親が亡くなった」というだけのことなのだが、セリーヌ・シアマ監督はそれを言葉にはしない。

連続した映像の中で、ぼんやりと空白と喪失の輪郭を浮かび上がらせる。

あくまでも映像で伝えることにこだわるセリーヌ・シアマ監督の作家性を強く感じ取ることができる名刺代わりのシークエンスと言えるだろう。

『秘密の森の、その向こう』は、ディテールを語り始めるとキリがないくらいに語りたいことがあふれてくる作品だ。映像もそうだが、録音や劇伴といった音声面でも優れており、目に入るもの、耳に入るもの、その全てが愛おしくてたまらない。

そんな中でも、私が今回注目したいのは、主人公のネリーと彼女の母親マリオンが劇中でささやかな劇中劇を演じる一幕である。

冒頭にシェイクスピアの『ヴェニスの商人』の有名なセリフを引用したが、シェイクスピアは『真夏の夜の夢』や『ハムレット』などで劇中劇を扱ってきた作家でもある。

今回は、劇中劇ないし劇中での「演じる」という行為に着目しながら、『秘密の森の、その向こう』について紐解いていく。

『秘密の森の、その向こう』考察(ネタバレあり)

世界という舞台、「演じる」の多重性

©2021 Lilies Films / France 3 Cinema

『秘密の森の、その向こう』の中盤に、主人公のネリーと、幼少期の彼女の母親マリオンが時空を超えて出会うファンタジックな展開が描かれる。

2人は、森の中に木の家を作ったり、クレープを一緒に作ったり、ボードゲームをしたりとさまざまな遊びに興じるのだが、その一つに「演じる」というものがあった。

彼らが演じているのは、刑事モノのようなメロドラマのような何かであるが、その劇中劇の筋や全体像が描かれることはない。

一方で強調されるのは、彼らが互いに複数の役割を兼任している点だ。特にネリーは、シーンの被りがない限りにおいて1人で複数の役をこなして、演劇を成立させることが求められる。

そして、この1人が複数の役を兼任して成立させる彼らの演劇が、本作における物語全体を象徴していると言っても過言ではない。

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players.

この世界は舞台、人はみな役者だ

(ウィリアム・シェイクスピア『お気に召すまま』第2幕第7場より)

シェイクスピアがかつて自身の戯曲の中のキャラクターにこう発言させたが、私たちは半ば無意識のうちに何かの役割を背負っており、それを「演じて」いる。

例えば、ネリーはマリオンを前にすれば「娘」という役割を「演じる」こととなる。対照的にマリオンはネリーに対して「母親」という役割を「演じ」なければならない。

しかし、面白いのは、ここにネリーの祖母という存在が介在した瞬間にネリーとマリオンにはまた違う役割が与えられる点ではないだろうか。

前者は「孫」を「演じる」こととなり、後者は「娘」を演じることになる。

つまりネリーは「娘」であり「孫」なのであり、マリオンは「母」であり「娘」なのだ。

世界という舞台の上では、こうした「演じる」の多重性が頻繁に起きる。

舞台としてのひとつの家、変化する役割

©2021 Lilies Films / France 3 Cinema

今作においては、ネリーの祖母の自宅という舞台が物語の中心となり、時空を超えて、同じ舞台がディテールを異にして2つ登場する。登場人物、とりわけネリーと幼少期のマリオンはその2つの空間を行き来する。

セリーヌ・シアマ監督が、2つの同じ自宅が登場するという舞台設定をしたのは、極めて意図的なものだろう。

この舞台設定の面白さは、同じ舞台の上で、登場する人物が同じであったとしても、その役割が変化するという構造を明示できる点にある。

現実世界のネリーがいる祖母の自宅において、マリオンとネリーの関係性は先ほども言及したように母と娘である。加えて、ネリーの父とマリオンの関係性は夫と妻ということになる。

しかし、同じ舞台であっても、森の向こうの世界における祖母の自宅では、役割が異なる。

ネリーとマリオンは同世代の女の子であり友人だ。そしてマリオンの母親にとってネリーは孫ではなく、自分の娘の友人である。

また、劇中で一度だけ幼少期のマリオンが現実世界の祖母の自宅に遊びに来たことがあったが、その際にはネリーの父にとってのマリオンが妻ではなく、娘の友人という位置づけとなる。

本作では、同じ舞台を踏襲することによって、その舞台の上でキャラクターたちが演じる役割の変化やその多重性を強調することに成功している。

そして、同じ舞台上で、同じ人物同士が異なる役割を「演じる」ことが、最終的にはネリーとマリオンの心の空白を埋める契機にもつながっていく。

役割の喪失としての死、母と娘の関係性の再構築

©2021 Lilies Films / France 3 Cinema

マリオンの心の空白は、言うまでもなく彼女の母親(ネリーの祖母)の死によってもたらされた大きな喪失感に由来する。

幼少期の彼女は、父親もおらず、1人っ子であり、郊外の自宅で孤独な生活を強いられていたのではないかということが、その言動から垣間見える。

劇中に「パドルボール」という玩具が登場したが、これはボール遊びを一人で完結させるためのものであり、すなわち遊び相手が必要ないことを意味している。

そうした玩具が祖母の家から出てくるということが、それすなわちマリオンには遊び相手がいなかったこと、加えて、唯一一緒にいてくれる母親も足が悪くて遊んではもらえなかったことを暗に仄めかしている。

病弱のために外出もあまり認められず、孤独な幼少期を過ごしたマリオンにとって、母が唯一の拠り所だったのだとすると、彼女の死がもたらす憂鬱は計り知れないものだ。

また、役割という観点から考えると、人の死に新しい側面を付与することができるように思う。

それは、その人との関係性の中で生まれた役割の喪失としての死だ。

ネリーは祖母を失ったことにより、「孫」という役割を喪失した。一方のマリオンは「娘」という立場を喪失したと言える。

マリオンは「母」でありながら、「娘」だったのであり、「娘」という役割を「演じる」ことを通じて、大切な母親とのつながりを維持していたのではないか。

だからこそ、母親の死によって自分がもう「娘」という役割を演じられないことに耐えられなくなったのかもしれない。

そして、自分の娘ネリーを前にすると否が応でも彼女は「母」という役割を意識させられ、「演じる」ことを要求される。

「娘」という役割にまだ縋りついていたかったマリオンにとって、ネリーの存在はノイズであり、だからこそ彼女は母との関係性を自分の中で整理するためのモラトリアムとして、ネリーの下から去ったのだと思う。

物語を経て、2人は現実世界の祖母の家へと戻ってくる。

「ネリー」と声をかけ、娘を抱きしめるマリオン。

それに対してネリーは彼女のことを、「お母さん」ではなく、「マリオン」と呼ぶのだ。

『秘密の森の、その向こう』が描こうとしたのは、この結末からも分かる通りで、母と娘という関係性への単なる回帰ではない。

祖母(母)の死という大きな出来事を前にして、母と娘という関係性を再構築していくところに本作の真の意図がある。

もちろんマリオンが「母」であり、ネリーが「娘」であるという関係性が変わることはない。しかし、そこにネリーと幼少期のマリオンが過ごした時間が重なることで、2人の関係性の中に「演じる」の多重性が生まれるのだ。

彼らは「母」と「娘」であり、「友人」同士であり、そしてお互いがお互いにとっての「憂鬱や孤独からの救済者」となり得る。

これだけのコンテクストを、ラストシーンの「マリオン」という呼びかけひとつに託そうとしたこと、そしてその呼びかけで映画を幕切れにしてしまおうというセリーヌ・シアマ監督の選択には驚かされる。

2人の今後がどうなるのか。それはこの映画では語られないし、描かれない。

©2021 Lilies Films / France 3 Cinema

しかし、この映画が短い時間の中で映し出したネリーと幼少期のマリオンの幸せな時間が、2人の今後を照らしてくれているような気がする。

そんな仄かな温かさが映画を見終えたあとも胸の中に残って消えない。それは何と心地のよいものだろうか。