(C)2018「ここは退屈迎えに来て」製作委員会

目次

はじめに

みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『ここは退屈迎えに来て』についての感想と解説を書いていこうと思います。

記事の都合上一部ネタバレになるような内容を含みます。その点をご了承いただいた上で、作品を未鑑賞の方はご注意ください。

良かったら最後までお付き合いください。

『ここは退屈迎えに来て』

あらすじ

青春はいつか終わる。

そんな高校生という人生の輝かしい時期を過ぎ去った登場人物たち。

夢を求めて東京で就職し、10年後に何となく帰郷しタウン誌のライターを務める「私」

高校時代の恋人への思いを捨てきれない「あたし」

高校時代の友人への恋心からいつまでも抜け出せない新保くん

その他大勢の登場人物は、それぞれに青春を引きずっている。

「ここは退屈迎えに来て」とそんなことを思いながら、日々くすんでいく自分の姿への失望。

登場人物の思いや言葉がポスト青春の独特の空気感を作り出していく。

これはごくありふれた物語であり、私たち自身の物語でもある。

同時にそんな私たちの「希望」でもある。

スタッフ・キャスト

原作は山内マリコさんの同名連作小説集です。

ちなみに山内さんは『アズミハルコは行方不明』が映画化したことでも知られています。

本作『ここは退屈迎えに来て』の監督を務めたのは、廣木隆一監督です。

当ブログ管理人が信頼をしている映画監督の1人なんですが、最近は裏切られることが多いです(笑)

廣木監督はすごく社会派な映画を撮るのが上手い監督で、「空気感」の演出に長けています。

例えば『さよなら歌舞伎町』がそうですし、『RIVER』や『彼女の人生は間違いじゃない』もそうです。

そして少女漫画の実写化も撮影したりするんですが、その社会派な側面が顔を出してしまって、この人恋愛を描くことに興味ないだろと笑ってしまうことすらあります。

参考:【ネタバレあり】『PとJK』感想:少女マンガ実写なのになぜか子供の貧困問題にフォーカスした珍作だ!

そんな廣木監督が今回は山内マリコさんの小説をベースに「ポスト青春」の空気感の演出に挑みました。

本作において「私」役を演じているのが、橋本愛さんですね。

実は当ブログ管理人、一度橋本愛さんをほんの1メートルほどの距離から拝見したことがあります。

『PARKS』という映画の舞台挨拶の際に橋本さんがいらっしゃっていて、その際に目の前で見ることができました。

これが私の第1印象でした。映画で見ていてもスリムな印象が強い彼女ですが、実物は想像していた3倍は華奢でした。

そしてもう1人の主人公ポジションである「あたし」を演じているのが門脇麦さんです。

門脇さんって正統派な可愛らしい(美人な)女優というのとは一線を画しています。

確かに美形ではあるんですが、どこか「気怠さ」や「退廃的な雰囲気」を纏っていて、それが自身の演じているキャラクターに良い影響を及ぼしています。

とりわけ今作における役どころは、青春の幻影を捨てきれずに好きでもない男と情事に耽るというシーンがありまして、こういうシーンを演じさせたらピカイチだねと改めて感じさせられました。

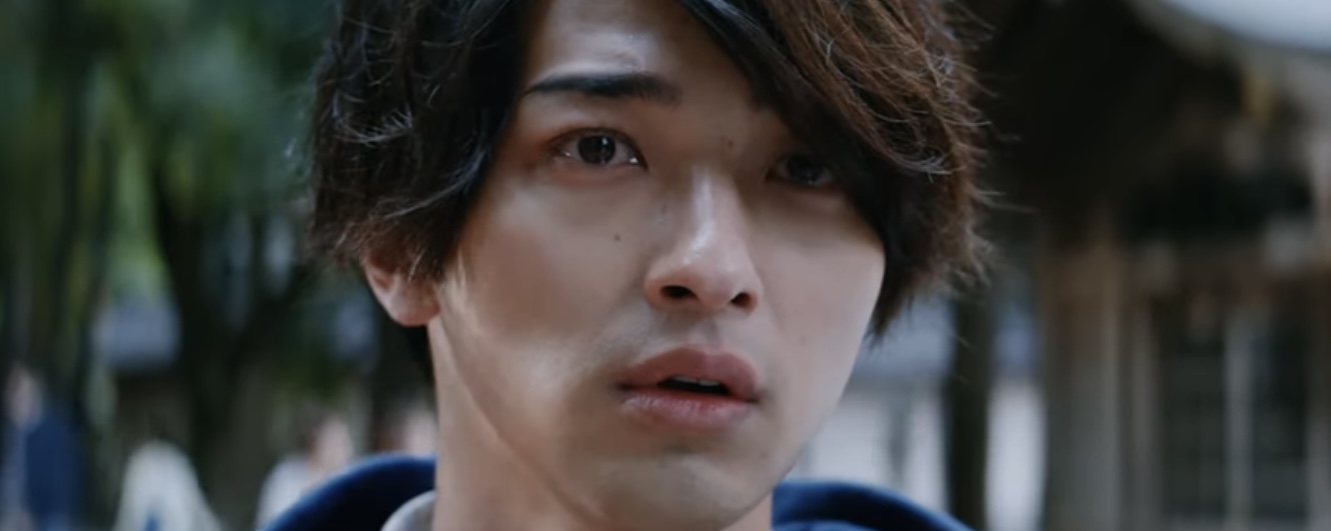

そして高校時代に皆の憧れだった青年椎名を演じるのが成田凌さんです。

彼はイケメン俳優ですからキラキラ王子様を演じるのはお手の物でしょう。

しかし、やさぐれた、つまらない男でさえも絶妙な塩梅で演じられてしまうんですよ。これがすごい。

他にも多くのキャスト陣が参加していますが、もう1人だけ触れておきますと渡辺大知さんが出演されています。

個人的に『勝手にふるえてろ』を見て、すごく気に入っていた俳優だったので、今作に出演されていたのが嬉しかったです。

ちょっと情けない男性を演じさせると味のある俳優ですよね。

主題歌を担当したのはフジファブリックです。

タイトルは「Water Lily Flower」で、これはスイレンの花を意味しています。

暖かいコーヒーを飲もう

さあもう進んでくんだろ

昨日を追っているよりも

明日を待っているよりも

フジファブリック「Water Lily Flower」より引用

「ポスト青春」の空気感を打ち破り、前に進もうぜ!という思いも込められているように感じられます。

すごく映画にもリンクした歌詞やメロディになっているので、ぜひぜひじっくりと聞いてみて欲しいですね。

より詳しい作品情報を知りたい方は公式サイトへどうぞ!

ぜひぜひ本作を劇場でご覧になってみてください!!

スポンサードリンク

映画『ここは退屈迎えに来て』感想

映画とはタイミングである

私はつくづく映画って「出会った時期」「出会った時の心境」に左右されるものだと思っています。

私がオールタイムベストムービーに選出している『台風クラブ』も、自分がすごく毎日に閉塞感を感じていて、言い表せないような不安に苛まれた時期に出会ったことが大きいです。

そんな時期に出会えたからこそ、この映画のよって自分の目の前に道が開けたように感じられましたし、その分思い入れの強い作品になりました。

本作『ここは退屈迎えに来て』という作品も、すごくタイミングに左右される映画だと私は思いました。

そうなんです。この映画って自分が「青春」の真っ只中にいると、どうしてもその魅力に気づきにくいというか、本作の空気感にイマイチ共感できないと思うんですね。

そういう意味で、『ここは退屈迎えに来て』は青春映画ではあるんですが、「青春を終えた者」のための青春映画という側面が強いです。

自分が同じような立場に立たされているからこそ、この映画を客観的にというよりも、自分をこの作品に当てはめて主観的に見えてくるわけで、それにより本作への愛着が増します。

今まさに青春を謳歌している皆さんもこの映画を見て欲しいですし、この空気感を分からないなりに体感して見て欲しいんです。

数年後にふと思い返したときに、頭の片隅にでもこの映画が残っていれば、きっとこの映画を支配していた空気感に共感できると思います。

廣木監督が描く「ポスト青春」の物語、私にはグサっと刺さりました。

長回しの使い方に疑問が残る

本作『ここは退屈迎えに来て』においても、そして廣木監督のフィルモグラフィにおいても1つの特徴であるのが「長回し」です。

廣木監督はドキュメンタリーテイストな作品を好むので、「長回し」を取り入れていることもしばしばです。

ただ、それが効果的に機能している場合もありますし、そうでない場合もあります。

まず、「長回し」とは何ぞや?というところから話を進めていきましょうか。

近年映画界では「長回し」というクラシカルな手法が再ブームになってきています。

例えば第87回アカデミー賞撮影賞を受賞した『バードマン』は、「長回し」(疑似長回し)が高く評価されました。

翌年の『レヴェナント』も同じく「長回し」的なカメラアプローチが評価されています。

ベルリン国際映画祭で高い評価を獲得した『ヴィクトリア』という作品は140分ワンカットで撮影され、注目を集めました。

加えて、2017年に話題になったデヴィットリーチ監督の『アトミックブロンド』というアクション映画も7分超の長回しアクションシーンを採用し、衝撃を与えました。

このように近年映画界においては「長回し」が再評価される傾向にあります。

では、なぜ「長回し」というアプローチをわざわざ採用するのか?という点についてお話していきましょう。

私の敬愛するヴィム・ヴェンダースというドイツの映画監督が、映画にリアリティを持たせるためにはできる限り観客が「かすめ取られる時間」を少なくしないといけないとお話していました。

これはどういうことかと言いますと、映画では編集やカットが成されることによって「時間」が映画を見ている我々とは異なるペースで進行していきます。

その「失われた時間」を認識した時に、映画からはリアリティが少しずつ奪われてしまいます。

ヴィム・ヴェンダース監督はそういった「時間」をできる限り少なくしようと、「長回し」を多く採用していました。

さて、話を『ここは退屈迎えに来て』に戻していきましょう。

この映画は廣木監督らしい「長回し」の映像に溢れています。

とりわけ登場人物の会話のシーンに絞ると、大半が「長回し」ということになるでしょう。しかし、その大半のシーンにおいて効果的に機能していません。

先ほどからお話しているように、「長回し」は映画にリアルな空気感を演出するためのものでもあります。

ただこの映画における会話シーンの大半は「長回し」に耐えきれるだけの耐久力を保持していません。

俳優陣の演技の問題なのか?監督の演技指導の問題なのか?は定かではありません。

「長回し」がただダラダラとカメラを回しているだけになっていて、会話の間延び間も尋常じゃないですし、その上「私たち演技してますよ!」的な作為性まで表出してしまっていて、むしろリアリティが奪われているんですよ。

この映画を見ていて私はどうしてもこの言葉が言いたくなりました。

何でも「長回し」してたらそれっぽくなるとか、リアリティが出るとか勘違いしているんじゃないかと・・・。

廣木監督の他の作品では「長回し」が生きているケースも多くあるんですが、今作『ここは退屈迎えに来て』に関して言うなれば、完全に失敗していたと思います。

スポンサードリンク

映画『ここは退屈迎えに来て』解説

ポスト青春の「誰も迎えに来てくれない」空気感

青春真っ只中。自分は何者にでも信じてやまなかったあの頃。

そんな時間が遠く昔の出来事になった頃。ふと退屈で、平凡な毎日を送っている自分に気がつきます。

その閉塞感と退廃感に満ちた独特の空気感。

誰かここに来て、自分を今すぐ連れ出してほしい!誰か迎えに来てよ!そんなことを叫びたくなります。

まだ子供だったあの頃であれば、大人がチヤホヤしてくれたかもしれないし、憧れの恋人が車で迎えに来てくれたのかもしれません。

しかし、今やそんなものは幻想に過ぎません。

ポスト青春の緩やかにくすんでいく地獄に「迎え」はやって来ないのです。

ならば自分の足で動き出すしかありません。自分で車の免許を所得するしかありません。

「ここは退屈迎えに来て」なんて言えた時期はとうの昔に終わっています。

目指すものが見えなくても、今の自分の失望しても、とにかく歩け!歩け!歩け!とこの作品は見る人に訴えかけてきます。

そんな力強さに見終わった後に少しだけ勇気をもらえるような気がします。

従属する人物描写に込められた「ポスト青春」の主役性

本作の批判意見を見ていると、登場人物の描写が散らかっていて、もっと人物を絞って描けば良いのに・・・という声をしばしば目にします。

ただ個人的には本作の人物描写は良かったと思いますし、むしろ1人1人の物語の薄さは意図的な演出だと思います。

そうなんです。そこに目をつけると、実は本作のそれぞれの登場人物の物語性の薄さに意図が見えてきます。

映画において普通は登場人物がいて、その人物の行動や心情に作品のテーマが従属するという構造を取っています。

しかし、本作『ここは退屈迎えに来て』はむしろ「ポスト青春」の空気感が主体性を有していて、そこに登場人物の物語が従属する形をとっています。

非常に実験的で、挑戦的なアプローチだと個人的には思いました。

この映画においては、登場人物たちはあくまでも「ポスト青春」の空気感を表現するための舞台装置に過ぎないんですよね。

どこかに行きたい、何者かになりたい、でもどこにも行けない、何者にもなれないと嘆く20代後半の人物たちの人生の1コマを切り取り、それを通底する「温度」を可視化しようとしたわけです。

あまり結びつかないそれぞれの物語は、一見映画としてのまとまりに欠けるのですが、同じ温度感で描かれることによって1つの「空気」を形成します。

それが本作終盤のフジファブリックの「茜色の夕日」を口ずさむ描写へと繋がっていきます。

フジファブリックの「茜色の夕日」

本作で一番賛否が分かれる演出と言っても過言ではないのが、終盤に登場人物たちが「茜色の夕日」を歌うシーンでしょう。

おそらくフジファブリックにとっても、フジファブリックファンの方にとっても最も思い入れの強い曲の1つだと思います。

今は亡きフジファブリックの志村さんが上京して初めて作ったのがこの曲と言われています。

ミュージシャンの夢を諦めようとしても、諦めきれなかったのはこの曲のおかげだと言われているほどです。(氣志團の綾小路翔に「ミュージシャンを諦めるなら、茜色の夕日をくれ」と言われたというエピソードがある。)

加えて、デビューのきっかけになったのもこの曲だと言われています。地元でのライブで感極まってこの曲を歌いながら号泣したとも言われています。

そんな矢先に志村さんは急逝してしまい、その後残されたメンバーで「茜色の夕日」をライブで演奏することはありませんでした。

当ブログ管理人は以前にフジファブリックファンの友人から語って聞かされた程度の知識しかないので、あまり長く語るこのも無いのですが、とにかくフジファブリックメンバーとファンにはあまりにも思い入れが強い一曲だということです。

「茜色の夕日」は彼が東京に上京して最初に書いた曲であり、この曲に関して志村さん自身も「離れ離れになった思い人に自分のことを伝えようとして」作ったと述べられています。

東京の片隅で生きる「無力感」を唄ったこの名曲を『ここは退屈迎えに来て』の終盤に登場人物たちが歌うことで、「ポスト青春」の空気感を共有していくのですが、どう考えても演出として野暮で、映画的に見ても良くないですし、なぜ「茜色の夕日」でなければならなかったのか?という疑問が残ります。

門脇麦演じる「あたし」が歌うシーンに関しては歌詞の意味合いともリンクしていましたから、まだ悪くないと思ったんですが、終盤に登場人物全員に歌わせる意味はあまり感じなかったですね。

おそらく「ポスト青春」の空気感の代名詞的に「茜色の夕日」を使いたかったんだと思いますが、これではちょっとね・・・。

フジファブリックファンの方がこれを見て、どう感じるのかが気になりますね。

当ブログ管理人もフジファブリックファンの友人にちょっと印象を聞いてみようと思います。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『ここは退屈迎えに来て』についてお話してきました。

総括すると廣木監督の実験的なアプローチは光るものがある一方で、「長回し」や「茜色の夕日」の演出に関しては正直意味を見出せなかったというところでしょうか。

個人的には嫌いではない映画です。今の自分が見て、等身大に共感できる映画でしたし、少しだけ今の自分を好きになれたような気がします。

青春時代の象徴だった椎名。そんな彼ですらも青春が過ぎ去ってしまえば、徐々に「つまらない男」になっていく。

映画のラストシーンで少女が眺めていた東京の空。スカイツリー。

未だ夢と希望に満ちた彼女の世界もまたいつか色褪せ、くすんでいくのかもしれません。

その時間の流れから逃れることはできません。

それでも前を向いて歩くしかない。生きていくしかない。

ここは退屈、でも迎えは来ません。自分の足で喜びを幸せを見つけるしか方法は残されていないのです。

今回も読んでくださった方ありがとうございました。