(C)2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC All Rights Reserved

目次

はじめに

みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですねルカ・グァダニーノ監督の映画『サスペリア』についてお話していこうと思います。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。

良かったら最後までお付き合いください。

『サスペリア』

あらすじ

『サスペリア』という作品は、そもそも1977年にダリオ・アルジェント監督によって撮影されたカルトホラー映画です。

日本でも『サスペリア』は大きな注目を集め、現在に至るまでカルト的な人気を誇る名作として語り継がれてきました。

そしてキャラクター設定やストーリーの一部を踏襲しつつも、ルカ・グァダニーノ監督が自分にしか作れない「サスペリア」を完成させるんだと、名作への愛と敬意を込めて作り上げたのが今回の映画となっています。

1977年に、ベルリンの舞踊団「マルコス・ダンス・カンパニー」に入団するために、ボストンからスージー・バニヨンという1人の少女がやって来ます。

オーディションにて、舞踊団の振付師であるマダム・ブランに見込まれ、入団を許されると、最初の練習でいきなりセンターの座を獲得してみせました。

時を同じくして、舞踊団に所属していたパトリシアという少女が行方不明になってしまっていました。直前に相談を受けていたジョセフ・クレンペラーは彼女が残した「ヒント」から舞踊団に纏わる秘密を探り始めます。

次々に舞踊団内で起こり始める不可解現象。

そこに隠された秘密とは一体・・・?

- 本作は1977年に公開された『サスペリア』のリメイク。

- ストーリーの中心は舞踊団に扮したカルト集団の狂気とその解明。

- かなりグロテスクな描写が多く、2回劇場で既に鑑賞していますが、2回とも途中退席する人がいました。

作品情報

- 監督:ルカ・グァダニーノ

- 脚本:デビッド・カイガニック

- 音楽:トム・ヨーク

今回の映画『サスペリア』の監督を務めたのは、ルカ・グァダニーノですね。

彼は映画『君の名前で僕を呼んで』で監督を務め、注目を集めた人物でもあります。

先ほども少し書きましたが、正直恐ろしいほどにグロテスクな描写があります。

人体破壊描写や大量の出血描写等に耐性がない方には、あまり鑑賞をおすすめできる内容ではないことは改めて書いておきます。

ルカ・グァダニーノは13歳の時にダリオ・アルジェント監督版の『サスペリア』に出会ったそうです。

その後、自分がこの映画を撮ったとしたらどうするだろうか?という問いを長年にわたって考え続け、ようやくそれを映画化する機会を得たようです。

そして脚本を担当したのは、ルカ・グァダニーノ監督と『胸騒ぎのシチリア』でもタッグを組んでいたデビッド・カイガニックです。

1度タッグを組んだことがあるということですし、監督の思い入れの深いリメイク作品に起用されるということは、彼は相当信頼されているんでしょうね。

最後に音楽を担当していたのが、トム・ヨークですね。

オリジナル版の『サスペリア』も「ゴブリン」というプログレッシブロックバンドに対抗できる劇伴音楽とは何かを監督が試行錯誤し続け、辿り着いたのがトム・ヨークということになります。

彼はオルタナティヴロックバンドの「レディオヘッド」のメンバーとしても知られています。

- ダコタ・ジョンソン:スージー

- ティルダ・スウィントン:マダム・ブラン

- ミア・ゴス:サラ

- クロエ・グレース・モレッツ:パトリシア

- ルッツ・エバースドルフ:ジョセフ・クレンペラー

- ジェシカ・ハーパー:アンケ

この中でも特に注目したのは、ジョセフ・クレンペラーを演じたルッツ・エバースドルフですね。

それもそのはずです。実はこのルッツ・エバースドルフというのはティルダ・スウィントンのことなんです。

彼女が特殊メイクを施して演じたのが、ジョセフ・クレンペラーというキャラクターです。

他にも、オリジナル版の『サスペリア』にて主人公のスージーを演じていた女優ジェシカ・ハーパーが今作にもクレンペラー博士の妻アンケ役として出演している点にも注目ですね。

より詳しい作品情報を知りたい方は映画公式サイトへどうぞ!!

スポンサードリンク

『サスペリア』解説・考察:連続するイメージが導く新しい悪魔像

「フレーム」が作り出す閉塞感とそこからの脱却

本作『サスペリア』は、見た人の中で様々な解釈を形作ることができる作品だと思います。

その中でも当ブログではとりわけ「フレームを形作るもの」に焦点を当てて、映像的なギミックから本作の内容を掘り下げていこうと思います。

今回取り上げたい「フレームを形作るもの」に該当するモチーフは以下の通りです。

- 鏡

- 窓

- 扉

- 額縁

- 写真

2002年に塚田氏が自身の論文の中でヒッチコックの「レベッカ」を分析し、そこで以下のような指摘をしている。

ヒロインがフレーミングされるとき、彼女は、奇妙にもそのフレームの中にある「もう1つのフレーム」に収まっているからだ。

フレームの中のフレーム。遺影か額縁にヒロインをはめ込むかのようなこの二重のフレームは、観客に違和感を抱かせる。なぜなら、この二重のフレームは、ヒロインがレベッカの過去に触れようとした瞬間に、彼女の動きを封じるかのように出現するからだ。

(「反転する視座」塚田幸光)

フレームというモチーフが登場人物の動きを封じ込め、閉じ込めるかのようにして登場するという指摘は言い当て妙であると私は感じました。

その点を考えて、改めて『サスペリア』という作品に注目してみると、実に多くの「フレーム」が登場していることが分かります。

では、今回の考察において「フレーム」を連想させるモチーフをどう読み解いていくかを最初に開示しておきましょう。

- 鏡→複製し、虚実の境界をぼやかす。

- 窓→フレームを構築し、内と外の空間を透過させる。

- 扉→空間と空間を隔てる壁を通過する際に用いられる。

- 額縁→絵画を収めるために用いられる、とりわけ絵画とは瞬間の固定でもある。

- 写真→同じく瞬間を永遠に留めるために用いられる。

ルカ・グァダニーノ監督は、今回の『サスペリア』を製作するに当たって、ニュージャーマンシネマに大きな影響を受けたことを明かしています。

とりわけその影響を色濃く感じさせられるのは、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督の映画作品でしょう。

彼の映画に登場する部屋に関して、「鏡」というモチーフが登場しないことは非常にまれです。

この作品では、作中で「鏡」が多用されました。

ここでの「鏡」は、自分自身という存在を現前させるものであり、自分という存在をポストモダニズム的に脱構築していくツールでありました。

ファスビンダー監督は「鏡」によって像が複製させることで、作品の世界の中で「虚と実の境界」を崩壊させ、「実」の存在しないカオスへと見る者を誘いました。

他にも「写真」というアイテムは、スタンリー・キューブリック監督が『シャイニング』の中で「現実を切り取り、その一瞬に対象を固定するもの」として登場させていました。

では、ここからは具体的にシーンを指摘しながら、『サスペリア』における「フレーム」の存在について考えていきたいと思います。

第1楽章:鏡

まず、「鏡」というアイテムは幾度となく、登場しますし、「マルコス・ダンス・カンパニー」の部屋の至るところに置かれています。

冒頭で、オーディションのために訪れたスージーが最初に訪れる部屋は全ての壁が「鏡」で構築されたレッスン室でした。

ここでスージーの像が分離し、この映画がファスビンダー的な自分の「実存」を脱構築していく物語であることが仄めかされます。

その後のシーンで多くの方が目を背けたくなったであろうスージーとオルガのダンスシーンが登場するわけですが、本作のスタッフは両者を「鏡」の置かれた部屋に配置し、2人がそれぞれに鏡に映し出された像の1つであるかのように演出しています。

このシーンが意味していたのは、自分とそして「鏡」という境界の向こうに実存する「自分」との乖離なのではないかと考えています。

つまり自分がダンスとして踊っているものが、複製された自分の像(オルガ9においては、身体をへし曲げてナチスドイツを想起させる「卍(ハーケンクロイツ)」を思わせる形を作り上げています。

本来自分の「像」を単純に複製するだけであるはずの「鏡」が自分とは異なる動きをする「像」を結ぶという不可解さが、『サスペリア』における「マルコス・ダンス・カンパニー」の実と虚を浮かび上がらせます。

また、その後のシーンで興味深いのが、身体が変形したオルガを引きずって、鏡扉から部屋から運び出すシーンです。

この時、床にはオルガの引きずられた血痕が残されるのですが、扉が閉じられることにより、その「線」は壁によって断線されることとなります。

しかし、扉が「鏡」になっているという性質故に「線」は断絶することなく、鏡面に映し出された血の「線」を結びつき、1本に繋がるのです。

このシーンの面白さは、実際の血が形成した実線と「鏡」が形成した像の線がぴったりと重なり合うところなのではないかと思います。

虚と実は全く同じ形で重なり合い、「鏡」の裏に隠された真実は違和感なく反射され、完全なるカオスへと見る者を誘います。

他にもジャンプの練習をするためにスージーとマダム・ブランが「鏡」で覆われたレッスン室へと足を運ぶシーンの演出は何とも興味深いです。

というのも、2人が部屋に入ってから編集で別のシーンに視点が映るまで、徹底して鏡面に映し出された映像のみをカメラが捉えているんですよ。

ここまでに至るシーンで幾度となく鏡面に映し出された像のカットと人物を直接捉えたカットを織り交ぜてきたこともあり、このシーンはまさに「虚と実」の境界が存在しない混沌たる空間に仕上がっています。

つまり実際に歩いている2人は果たして「実」と言えるのか?2人もまた鏡面に映し出された像の1つに過ぎないのではないか?という問いが生じ、もはやどこに2人の「実」が存在しているのかを曖昧なものにしているのです。

終盤に2人がバーに「マルコス・ダンス・カンパニー」のメンバーで訪れ、両端のテーブルで向かい合って座っているシーンがあります。

この時、編集の妙により2人が互いに鏡に映し出された「像」のような関係となります。

(C)2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC All Rights Reserved

- マダム・ブラン→スージー:自分が少女だったころを重ねている&愛情

- スージー→マダム・ブラン:愛情があるわけでもなく、自分の将来像を重ねているわけでもない

レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を思わせるシーンでもありますが、例えるなれば、2人は「鏡」に映る像の様でありながら、イエスとユダほどに違う「像」を結んでいます。

このように『サスペリア』における「鏡」は世界とそして対象の像を複製することにより、虚と実の境界が存在しない、というよりもむしろ「実」の存在しないカオス状態を生成しています。

そしてそのカオスの「フレーム」に人物を閉じ込め、拘束してしまいます。

スポンサードリンク

第2楽章:窓

次に『サスペリア』において何とも面白い使われ方をしている「窓」についてです。

窓は確かに境界を隔てるためのものなのですが、その透過性により見通すことができるのが特徴です。

「マルコス・ダンス・カンパニー」に最初に訪れた際に、スージーは入って左手にある窓の奥にミス・タラーの姿を見つけています。

この時、カメラはスージーの視線と重なっています。

しかし、その後のシーンで彼女がサラと共にミス・タラーのいた執務室を訪れた際には、スージーは部屋の内側におり、そして同じ窓の今度は「向こう側」からロビーを見つめています。

この2つのシーンを対比するだけでも「窓」というモチーフが区切る境界のその「向こう側」が「マルコス・ダンス・カンパニーの暗部」であると想起させますよね。

また、面白いのが、スージーがカロラインからジャンプを教わったとのシーンで、彼女が突然痙攣を起こしたときのカメラの位置です。

この時、カメラは「窓」(ガラス張りの戸)の外側から視線を形成しているんですが、スージーはその境界の「向こう側」にいるんですね。

他にも練習から飛び出したオルガは窓から建物の外を見つめています。

(C)2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC All Rights Reserved

この時、カメラの視線は建物の外から彼女を捉えており、オルガが「向こう側」にいるということが強調されます。

また終盤にサラがジョセフ・クレンペラーと「マルコス・ダンス・カンパニー」の秘密についてカフェで相談していた時に、彼女はその話を聞き入れずに飛び出していきます。

そのシーンでは、クレンペラー博士は「窓」の手前に位置しており、逆にサラが窓の「向こう側」へと歩き去っていきく様子が「窓」のフレームを通じて映し出されます。

このように「窓」というモチーフは、その「向こう側」を「マルコス・ダンス・カンパニー」の闇として、手前と向こう側の空間を意味づけしているように思えます。

フレームを形成し、その中に登場人物を閉じ込めることで、登場人物が舞踏団の闇に囚われていく様子が強調されています。(「窓」が絡む印象的なシーンはとりわけスージーとサラ、オルガに絡んでいる)

同じ使われ方をしていたのは、ダンスの披露よりも前にあのバーで指導員グループが飲食をしている様子を「窓」の外から生徒が眺めていたシーンでしょうか。

ここでは登場人物の視点から見ると、確かにマダム・ブランを初めとする指導員たちが「向こう側」に位置する存在となります。

ただ、カメラの位置は店内からのアングルになっていて、とりわけズームアップにてスージー1人にフォーカスします。

つまり、ここで指導員たちが生み出す舞踏団の闇のさらに向こう側に、スージーが君臨するという最終的な物語構造をも仄めかしていると言えるかもしれません。

また、窓と関連して、「秘密の部屋」にサラが侵入した際に、彼女はそこでガラス張りの芸術品(装飾品)の棚を発見しています。

そこに飾られている物品はどれも「マルコス・ダンス・カンパニー」の闇を示唆するアイテムで、それ故にこのガラス棚が「窓」を想起させ、「向こう側」(=棚の中)に真相があるという構造を暗に示しています。

第3楽章:扉

3つ目に「扉」というモチーフについてです。

サラがジョセフ・クレンペラー博士の要請もあり、夜に「マルコス・ダンス・カンパニー」を探索したシーンなんかは特に印象的でしょうか。

『サスペリア』という作品において「扉」とは開ければ、開けるほどに真相に近づくと共に、自分が消される可能性が高まっていくという興味深いものです。

「扉」を通過するたびに、人物はその「フレーム」に拘束され、徐々に身動きが取れなくなっていくというヒッチコックの「レベッカ」的なフレームとして機能していると言えるでしょう。

第4楽章:額縁

4つめの「額縁」に関しても1つ面白いシーンがあります。

序盤にてスージーがマダム・ブランの部屋で共にチキンを食べているシーンがありましたよね。

(C)2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC All Rights Reserved

あの時にマダム・ブランの座席の上に掛けられている額縁の中の絵が、実は部屋の中に椅子に腰かけた少女の後ろ姿が描かれているというものなんですね。

これが微妙に画面の隅に映し出されているんですが、その後のシーンで、マダム・ブランがスージーの背後から「呪文」をかける(または解いている)ようなシーンがありました。

すると、その時にカメラの捉えている映像というのが、実に額縁の中にあった「椅子に立てかけた後ろ姿の少女」にそっくりなんです。

つまり、ここでは絵画の中に描かれたものを再現したという点で、スージーを「額縁」というフレームの中に閉じ込めようとしているのではないでしょうか。

第5楽章:写真

最後に「写真」についてです。

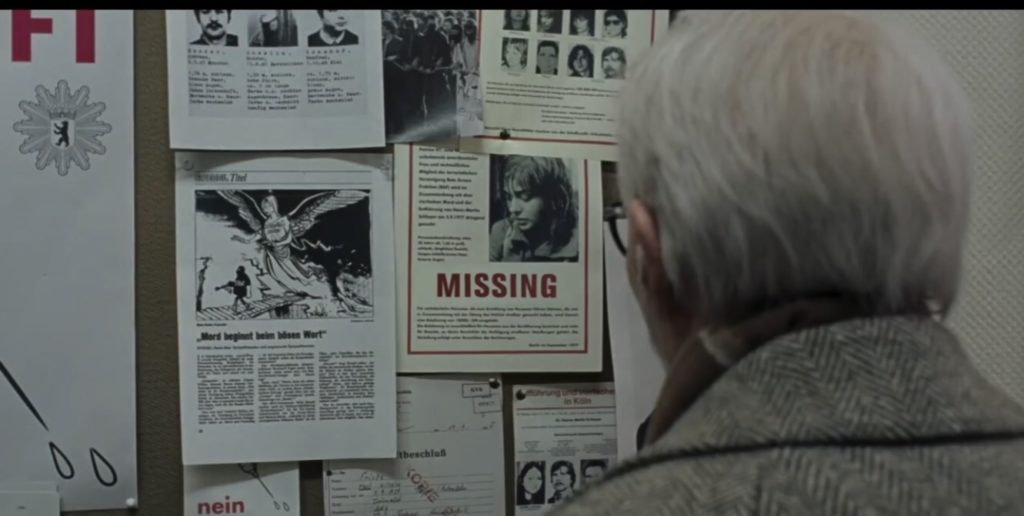

これが最も印象的だったのは、ジョセフ・クレンペラーが警察署を訪れた時でしょうか。

彼は掲示板にてパトリシアが行方不明になったという旨の新聞記事を見つけています。

(C)2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC All Rights Reserved

そこに掲載されている写真のパトリシアとクレンペラー博士が向かい合っているという構図がここで完成しているわけです。

これはまさしく彼女が「フレーム」に囚われてしまったということを明確にしているように思えます。

第6楽章:解放

さて、ここまで執拗に5つのモチーフがフレームとして少女たちの姿を切り取り、そして閉じ込めようと機能していることをお話してきました。

今回のルカ・グァダニーノ監督は「解放」を1つのテーマに据えたと言います。

とりわけスポットが当たっているのは、「女性の解放」というポイントです。

その旗手となったのが、この映画においてはスージーという少女であるということになります。

実は、この映画は終盤に差し掛かるにつれて、この映画は「フレーム」からの脱出を描くようになっているんです。

1つ目が彼女がクレンペラー博士の部屋を訪れたシーンです。

このシーンを見る時に一番注目してほしいのは、壁に掛けられている「鏡」です。

しかも、その割れ方というのが冒頭にパトリシアによって割られた、彼の亡き妻アンケの写真立てと同じ割れ方をしているんです。

この時スージーは亡きアンケの言葉を伝えに来ていたわけですが、そのシチュエーションから考えても、写真立てにジョセフ・クレンペラーの罪悪感と後悔の象徴として閉じ込められたアンケという女性の「解放」を描いていることは明白ですよね。

そしてもう1つが本作のポストクレジットシーンです。

実はこのシーンってダリオ・アルジェント監督版の『サスペリア』にて、スージーが「青いアイリスを回す秘密のドア」を開けている時の動作へのオマージュなんです。

それは見ている我々と映画との境界である「スクリーン」という最後の「フレーム」を開け放つ行為なんだと私は解釈しています。

つまり、ルカ・グァダニーノ監督は本作に通底させてきた「閉塞」や「束縛」のイメージを、ポストクレジットシーンのあのワンシーンで全て「解放」してみせたわけです。

このように彼は『サスペリア』という作品を映像的な部分で「開放」の物語として位置づけたのではないでしょうか?

スポンサードリンク

エピローグ:リメイク版が導き出す新しい悪魔像

(C)2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC All Rights Reserved

ルカ・グァダニーノ監督はオリジナル版とは大きく異なるラストを用意してみせました。

とりわけスージーという少女がマザー・サスペリアムだったという展開は、オリジナル版から大きく脱しているものです。

私が、オリジナル版と比較して、このリメイク版が生み出したのは新しい「悪魔」像なのではないかと考えています。

『サスペリア』が描く冷戦下のベルリンというのは、まさに東西陣営の最前衛だったといっても過言ではありません。

西ドイツでは劇中にも登場していたようなドイツ赤軍の活動やルフトハンザ航空ハイジャック事件といった共産主義組織によるテロ活動なんかも起こったりしていました。

西ドイツでは当時戦前の国立祖国奉仕センターを解体し、新たに連邦祖国奉仕センターと呼ばれる政治教育のための組織を作りました。

これはナチスドイツへの反省として作られた教育機関で、ナチズムを繰り返さない国民形成のために作られました。

しかし、そんな反省から生まれた組織にもかかわらず、この連邦祖国奉仕センターは反共産主義的なプロパガンダ教育を展開し、「壁の向こう側」つまり東側陣営を「悪」であるかのように刷り込んでいきました。

1977年に公開されたオリジナル版の『サスペリア』は、壁の向こう側に見えない恐怖が潜んでいるのではないかという「オカルト」的な設定を持ち込んでいます。

この設定というのは、とりわけ冷戦下の状況が生んだのではないかと個人的には推測しています。

『サスペリア』がダンスと称して悪魔宗教を展開したように、当時の西ドイツでは政治教育と称して反共プロパガンダが展開されたわけです。

つまりこの時代のドイツにおける「悪魔」とは自分たちの住む場所と「壁」を隔てた向こう側にいる存在であり、自分たちとは異なる「思想」や「信条」の下に生きている人たちです。

では、冷戦が終わった今、ルカ・グァダニーノ監督は『サスペリア』を蘇らせ、どのように「悪魔」を描こうとしたのでしょうか。

私が思ったのは、彼が描きたかったのは「母性的な悪魔」なんだと思いました。

母親は何者のかわりにでもなれるが、何者も母親のかわりにはなれない。

(映画『サスペリア』より引用)

こういった言葉が冒頭にとうじょうしていたことからも本作の主題の1つが「母」であったことは言うまでもありません。

その中で、現代に憑りつく悪魔は明確に自分の敵として君臨する存在というよりは、母性的に自分を庇護し、傍にいる存在に変化しているのではないかと考えました。

スージーが全てを終えて、ジョセフ・クレンペラーのところに現れたシーンを思い出してみて欲しいんです。

この時、スージーは彼に対して、もう妻を失ったことの呪縛から解かれても良い、そしてこれまでに背負ってきた罪悪感や後悔の記憶は全て消してあげるから忘れてしまえば良いという旨の発言をしていました。

これって個人的にすごく恐ろしいことだと思いました。

つまりこのスージーという悪魔(魔女)は、母親が子供を庇護するかのように、我々を辛いことや苦しいことから守り、そして「愛」という胡散臭い光だけを見せんとしているんですよ。

人間は過去に幾度となく過ちを犯してきました。ナチズムの台頭だってまさしくその1つです。

では、それを繰り返さないためにはどうすれば良いのでしょうか?それは記憶し、語り継いでいくことだけなんだと思います。

そんな辛い現実を忘れ、紛い物の「光」に目が眩んでしまった時に、人間は再び過ちを繰り返してしまうのでしょう。

アメリカの黒人差別に関しても、今や映画などでも「黒人の台頭」を全面に押し出した映画が作られ、様々な場で黒人が活躍するなど、メディアには「黒人差別」に対する希望的な観測が見え隠れしています。

しかし、そんな紛い物の「光」に目が眩んだ私たちには、タナハシ・コーツが『世界とぼくのあいだに』で指摘したような厳しい現実が見えていなかったりします。

第2次世界大戦が終結してから70年以上が経過し、冷戦が終結してからも既に30年近く経過した今、我々は「優しい悪魔」に囁かれ、厳しい現実から目を背けようとしていないでしょうか?

オリジナル版の『サスペリア』が描いたのは、確かに「悪夢」でした。

一方でルカ・グァダニーノ監督が描いたのは、むしろ心地の良い夢だと思います。

我々は「マザー」(悪魔)によってもたらされる心地の良い夢に浸り、いつしか過去の過ちを繰り返してしまうのかもしれません。

しかし忘れてはいけません。

母親は何者のかわりにでもなれるが、何者も母親のかわりにはなれない。

(映画『サスペリア』より引用)

あなた寄り添い、「母」のように甘い言葉を投げかけてくるその存在は欺瞞でしかありません。なぜなら何者も「母親」の代わりにはなれないからです。

ラストシーンにて映画の中から我々に生きる世界へと解き放たれたスージーという悪魔(魔女)。

我々はその存在に立ち向かうことはできるのだろうか?

スポンサードリンク

おわりに

今回は映画『サスペリア』の解説と考察を書いてきました。

最初にも書きましたが、この記事の内容は当ブログ管理人の主観に基づくものです。妥当性を保証するものではありませんので悪しからず。

グロテスクな描写が苦手という方にはかなり厳しい152分の映画になっておりますが、興味のある方にはぜひ見ていただきたい傑作です。

今回も読んでくださった方ありがとうございました。

関連記事

・映画『ウィッチ』考察(魔女を題材にしたゴシックホラー)

参考:【ネタバレあり】『ウィッチ』解説・考察:この映画に仕掛けられたドッキリとは?

・『君の名前で僕を呼んで』考察(ルカ・グァダニーノ監督の前作)

参考:【ネタバレあり】『君の名前で僕を呼んで』解説・考察:古代ギリシアより受け継がれる切ない愛の物語