みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね『長いお別れ』についてお話していこうと思います。

『湯を沸かすほどの熱い愛』で高く評価された一方で、そのぶっ飛んだ描写で賛否真っ二つにもなった中野監督の新作ということで良くも悪くも楽しみにしていました。

今回も彼特有の癖が炸裂しているのかどうか、少し不安もありつつも鑑賞してまいりました。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『長いお別れ』

あらすじ

かつて中学校で教師として働き、校長にもなった東昇平はある日、毎年恒例の同窓会に出席しようとして家を出る。

しかし、彼は同窓会に辿り着くことができず、同窓会が行われるということも忘れて家に帰ってきてしまう。

その後、病院を訪れると彼がアルツハイマー性の認知症を患っていることが判明する。

次第に症状が悪化していき、妻の曜子はデイサービスの力を借りながら介護する日々を送る。

家にいるのにいつも「家に帰ろう。」と告げたり、入れ歯をすぐに無くしたり、外出したっきり戻ってこなかったりと振り回される毎日が続くも、それを妻と3人の娘があたたかく見守り、支える。

それぞれの生活があり、悩みがあり、葛藤がありながらも、「父」のために協力する娘たち。

「介護」と「認知症」を題材にし、その何気ない日常の連続を「家族」譚に昇華した傑作。

スタッフ・キャスト

- 監督:中野量太

- 原作:中島京子

- 脚本:中野量太&大野敏哉

- 撮影:月永雄太

- 照明:谷本幸治

- 音楽:渡邊崇

原作を著したのは、中島京子さんですね。

『FUTON』で2003年にデビューし、2010年に『小さいおうち』で直木賞を受賞しました。

そして今作『長いお別れ』は、連作短編集の作りとなっていて、これはアルツハイマー型の認知症と診断され2013年に亡くなった彼女の父をモデルにして綴られたとも言われています。

監督・脚本を担当した中野量太さんは、2016年公開の『湯を沸かすほどの熱い愛』でも大きな話題になりました。

その前の『チチを撮りに』も大概狂気染みた映画ですからね・・・。

これ機会があれば見て欲しいんですが、「人の死」を巡る描写がぶっ飛んでいます。

- 火葬場で叔父が娘2人が遅れてやって来たのを見て、「兄貴を返せよ!!」と激高

- 納骨のシーンで笑顔で家族写真を撮る

- 娘2人は父親の「お骨」をくすねて持って帰る

- 母親に「チチ」を撮って来たと言い、「お骨」を渡して、納骨の際に撮った写真を見せる

- 母親は川に「お骨」を投げ捨てて、「魚にでも食われちまえ!」と一言

- 父親の「お骨」が川に浮いているのを見て、「お父さん、浮くんだ。」と一言

- 父の「お骨」を川なのに急に現れたマグロが食べてそのままエンドロールへ

映画の出来云々の前に「倫理的なヤバさ」に引っかかってしまうという人は、結構多いのではないでしょうか。

『湯を沸かすほどの熱い愛』についても娘のいじめを解決するシーンが教育的視点から見て完全にバグっていたり、ラストに母の遺体を自宅温泉の炉で焼いて、煙突から赤い煙が出てきたりと感動するよりも前に「ヤバさ」に引っかかる節があります。

この超個性派監督がどのようにして『長いお別れ』という作品の映画化に着手するのかが非常に楽しみではありますよね。

その他にも『湯を沸かすほどの熱い愛』に参加していたスタッフ陣や家族モノの撮影に長けた月永雄太さんも参加しており、これは必見の作品ですね。

- 蒼井優:東芙美

- 竹内結子:今村麻里

- 松原智恵子:東曜子

- 山崎努:東昇平

- 杉田雷麟:今村崇

- 蒲田優惟人:今村崇(少年期)

東家の次女で年齢を重ね、結婚できないと悩む芙美を蒼井優さんが演じています。

そして東家の長女で、結婚し、アメリカで暮らしている麻里を竹内結子さんが演じています。

この2人は本当に日本を代表する女優だと思いますし、とりわけ蒼井優さんは独特で癖の強い役どころも自分のものにしてしまう圧倒的な演技力がありますね。

また、本作の主役でもある東昇平を『モリのいる場所』などでも素晴らしい演技を魅せたことで知られる山崎努さんが演じています。

個人的に『長いお別れ』の原作を読んでみて、「この役を演じきれるのは山崎さんくらいだろう・・・。」と思いました。

より詳しい作品情報を知りたい方は映画公式サイトへどうぞ!!

スポンサードリンク

『長いお別れ』感想・解説

原作と違う点から探る中野監督らしさ

冒頭にも書きましたが、とにかく中野監督の映画って癖が強いと言いますか、倫理的にヤバいと感じさせることがしばしばです。

そうなんですよ。やはりオリジナル脚本だったということで自分の思想・信条がダイレクトに反映された物語になっていたことは間違いありません。

それ故に中島京子さんの原作が存在している作品の映画化ということであれば、こういった独特の癖は弱まるのではないかという想像は出来ます。

しかしですよ、予告編や公式サイトの設定等を見ていると、原作から変更されたり、削除されたりしている箇所が既にちらほらと散見されるんですね。

キャラクターの面で言うと、何人か原作から削ってあるように見受けられます。

原作では、東家は3人姉妹なんですよ。

- 長女:茉莉

- 次女:菜奈

- 三女:芙美

ちなみに個々の設定としては、茉莉は今村姓となっていて、アメリカで暮らしていて、次女の菜奈はこちらも結婚していてかつ高齢出産を控えているという状況です。

三女の芙美は1人だけ30代で、結婚はしておらず、年下の男性を家に居候させていて友達以上恋人未満の関係を続けていましたが、それも破綻してしまい、その後かつての同級生の磐田道彦に惹かれていきます。

一方で、映画版では以下のようになっています。

- 長女:麻里

- 次女:芙美

こう見てみると、長女の名前の漢字が変わっているのと、原作では次女だった菜奈は登場しないようですね。

麻里と芙美の設定等はある程度原作を踏襲するようで、磐田道彦役にも中村倫也さんがキャスティングされているので、芙美の恋愛譚についても言及されることでしょう。

他にも原作で長女茉莉(麻里)には、2人の子供がいてそれが潤と崇なんですが、映画版の前情報を見る限りではおそらく潤は登場しなさそうですね。

確かに原作でも茉莉(麻里)の息子関連のエピソードでスポットが当たるのは、基本的には崇の方だけなので、ここの原作エピソードの取捨選択は適切かと思います。

このようにどちらかと言うと短編集の色合いが強い原作を映画としてまとめるために、キャラクターとエピソードを取捨選択してきている印象を受けました。

また予告編を見ていても原作にはなかった(原作とは異なる)シーンがかなり多く見られました。

- 新幹線で昇平が曜子に結婚を申し込む(両親に会って欲しい)と告げるシーン

- 遊園地のメリーゴーラウンドに妻の曜子と娘たちが駆けつけているシーン

- 茉莉(麻里)が「お父さんとお母さんみたいになりたかった。」とテレビ電話で告白するシーン

原作は、中島京子さんが自身の父が認知症を患った時の経験をもとにして書いたということもあり、私小説的な色合いが強い作品となっています。

ですので、ある程度映画化するにあたって中野監督の色を出しながら脚色していくという手順は踏んでいるんでしょう。

こういう経緯もありながら、本作は確かに原作ありの作品ではあるんですが、「中野監督らしさ」が多分に反映された作品になっていると思いますので、その点も注目しながら鑑賞してみると良いと思います。

映画版も見てきましたが、やはり原作アリの作品でも中野監督の「癖」は隠しきれないんだなと思い、劇場で思わず笑みがこぼれました。

- 麻里の夫がマミチョグという魚を解剖し、脳を取り出しているシーン。

- 麻里が夫と学校に呼び出された際に突然うめき声をあげ、挙句の果てには夫とキスをする。

この2つは原作に無いシーンなんですが、どちらも中野良太監督らしさ全快の追加シーンでした(笑)

後者のシーンを見た時は、『湯を沸かすほどの熱い愛』で杉咲花さん演じる娘が自身に対するいじめを解決するために下着姿になるという狂気じみたシーンを思い出しました。

中野監督は下積み時代からオリジナル作品を制作することにこだわっていたそうで、それ故に原作映画のメガホンをとるのは今回が初めてのようです。

個人的には『湯を沸かすほどの熱い愛』や『チチを撮りに』レベルで癖がきついと、終盤胸やけ気味になるので、『長いお別れ』のような原作アリの作品の方がバランスが良くて好きかもしれません。

まさに「中野監督らしさ」が「ポテトサラダの干しブドウ」よろしくアクセントとして効いていると言いますか・・・。

視点とその距離を使い分ける巧みな構成

(C)2019「長いお別れ」製作委員会 (C)中島京子/文藝春秋

中島京子さんの『長いお別れ』という作品が優れているのは、認知症の父親を様々な距離感の人物の視点から巧みに描き分けていることなんだと思います。

認知症の人物を描くにあたって、その本人の視点から物語を描くということは基本的に不可能ですから、周囲の人物の視点からその人物を捉えるというのがセオリーになってきます。

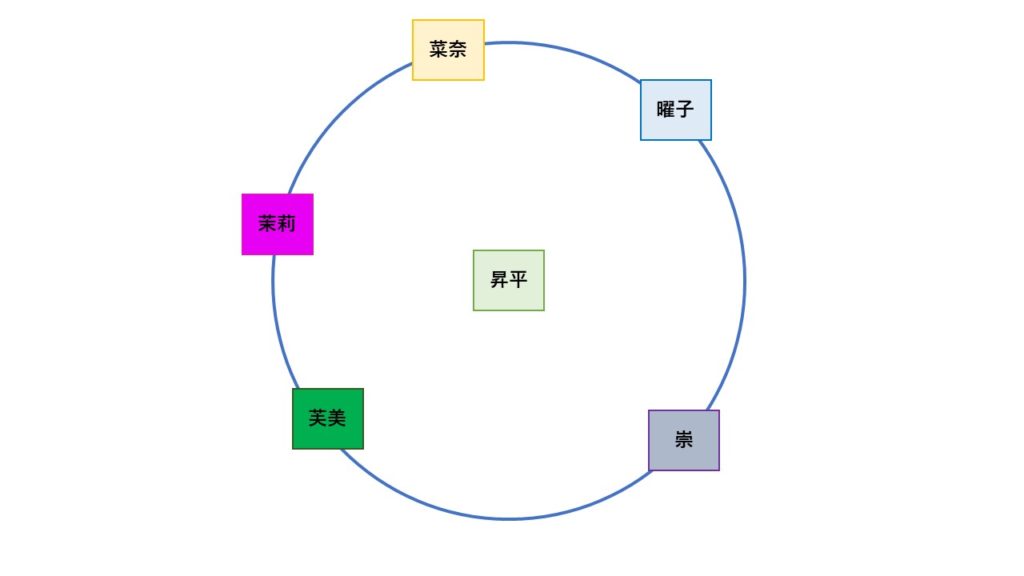

そうなると、認知症の人物を中心に配置して、その周囲にその人物を支える家族や友人などの人物を配置することで、1つの円状の構造を物語とするのが一般的でしょう。

あくまでも物語の中心には、昇平という存在があって、それ以外のキャラクターたちは昇平の物語に従属する形をとります。

これが一般的に認知症の人物を描くないし、1人の人物にスポットを当てた物語の正攻法とも言えるアプローチとなります。

例えば認知症を題材にした映画の中でも傑作と名高い『アリスのままで』という映画もこの手法で脚本が構築されています。

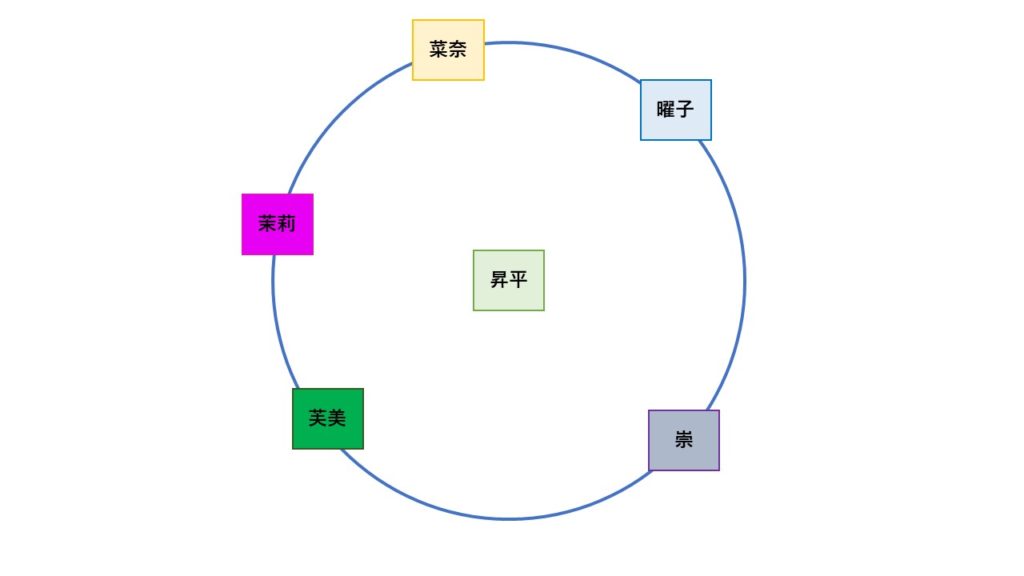

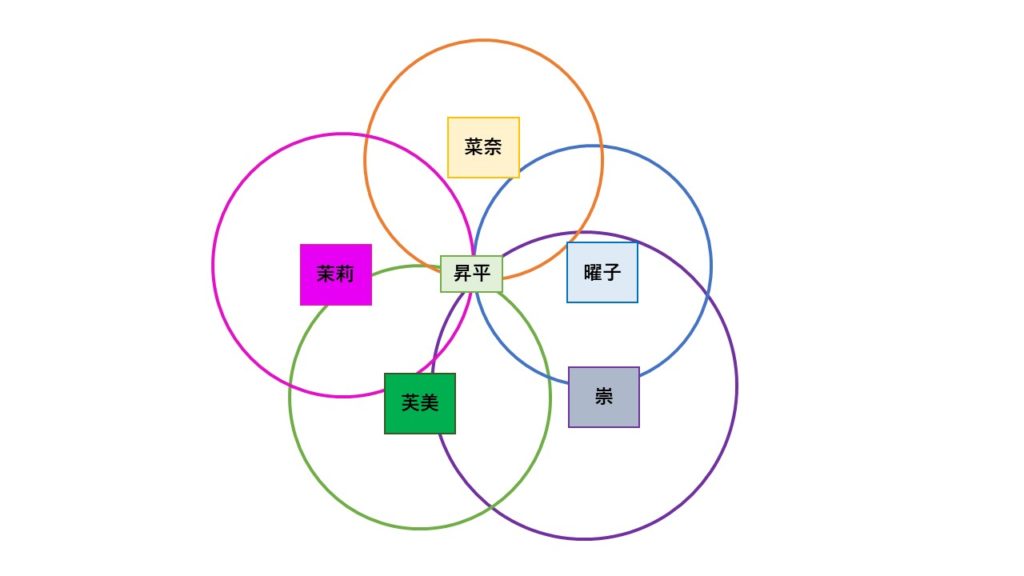

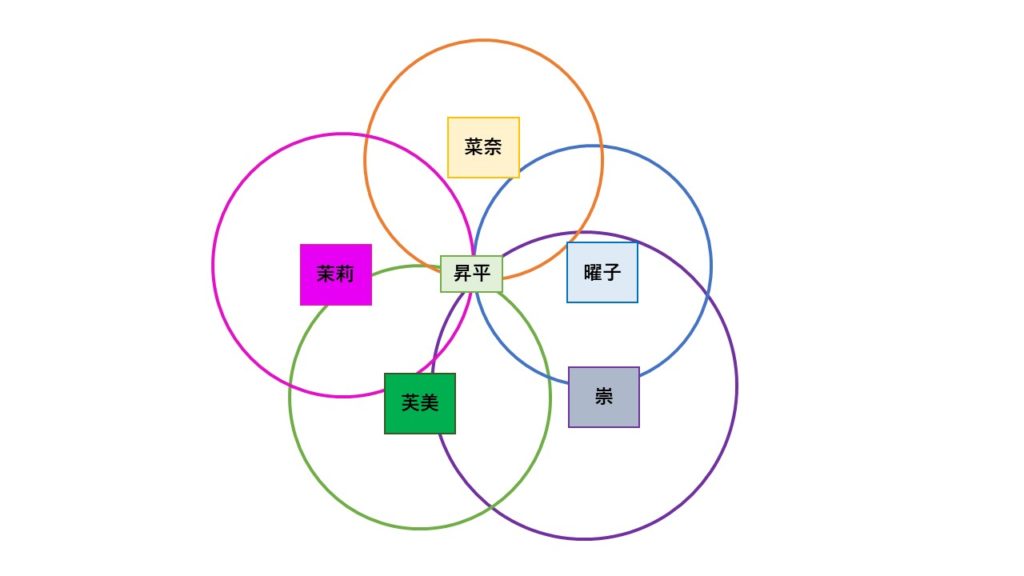

しかし、興味深いことに『長いお別れ』という作品は、この方法をとっていません。

つまりあくまでも個々のキャラクターの物語は別々に存在をしていて、それぞれが描く円の交点が「昇平」にあるという構造になっているわけです。

この構造を作り上げることで、曜子のように献身的に昇平を介護している身近な人物から、比較的協力的な芙美、アメリカにいてあまり携わることができない茉莉(麻里)、また距離的にはかなり遠く関わりも少ない崇など多様な距離感と視点で1人の人物を捉えることに成功しています。

個々人の物語が確立されているため、彼らの物語が昇平の物語を紡ぐことに寄与している一方で、彼の存在が個々人の物語に影響を与えるという作用も果たしています。

また、この物語構造って、まさに今の日本の介護事情そのものなんですよ。

というのも娘息子世代には自分の家庭があって、生活があり、そして両親の実家の近所で暮らしていないこともしばしばです。

『長いお別れ』の中では長女の茉莉(麻里)はアメリカ暮らしで、芙美も東京暮らしですから昇平とは離れて暮らしていますよね。

そのため、自分の生活を何とか維持しながら、昇平の介護を手伝わなければならないという状況で、しかも妻の曜子も身体にガタがきていて厳しい状況に追い込まれます。

そんな中で、自分たちの物語と並行して、少しずつ認知症が進行していく昇平の物語に参加しようとするんですね。

こういう介護の苦しい現状は、介護者を抱える家族にはつきものですし、誰もが少しずつ「苦労」を受けて入れて支え合っていかなければなりません。

そのプロセスでは、もちろん苦しいこともあるでしょうし、逃げ出したくなったり、放棄してしまおうと思ったりすることもあるでしょう。

それでもそういった関わりの中で、家族の絆を再確認できたり、これまで言葉にしてこなかったような大切な思いに気がついたりすることだってあるはずです。

『長いお別れ』は、まさにそんな昇平に携わろうとした人たちの視線から「家族」や「愛」のカタチを探ろうとした作品と言えるでしょう。

スポンサードリンク

昇平から「遠い」人物の視点の重要性

この作品において、昇平をとりまく人物は多く登場しますが、その中でも特に関わりが希薄と言えるのは崇とメリーゴーランドで出会う子供たちでしょうか。

彼らは昇平との直接的な関わりが薄いことはもちろんとして、それだけではなく老人と対極にいる「子供」であるという特性も持ち合わせています。

普通、認知症の人物を描くとなると彼らに近い存在のキャラクターたちに絞って描くと思うんですが、『長いお別れ』という作品は、あえて彼から「遠い」人物をも登場させているわけです。

まずメリーゴーランドの場面で絡んでくる優希と瑠衣という2人の子供ですね。

中島京子さんのこの2人のキャラクターの使い方ってすごく巧いんですよ。

というのもこの作品には、基本的に昇平の視点から物語を展開するということはないんですが、この場面では彼の心情にスポットを当てています。

その時、彼が感じていたことについての記述を以下に引用しておきます。

なんだかとてもよく知っているように感じられる温もり、熱といっしょに伝わってくる重みが昇平の腿と腹のあたりにあった。昇平の腹に体をあずけた小さな娘がとてもかわいらしい高い声で笑い、首をねじって見上げてくる。

ともかくこの娘をしっかりとつかまえていよう。、それはとてもだいじなことなんだ。

(中島京子『長いお別れ』より引用)

この一節が個人的にはすごく好きなんですが、全く知らない赤の他人の子供とメリーゴーランドに乗りながら、昇平は「幸せ」を感じているんです。

おそらく彼は過去に娘を連れてメリーゴーランドに乗った過去があり、それを優希と瑠衣と一緒に乗ったことで思い出しているということは容易に想像がつきます。

しかし、中島京子さんは、あえてそうとは明言せずに、「ともかくこの娘をしっかりとつかまえていよう。、それはとてもだいじなことなんだ。」と認知症の昇平が感じているであろう感情をそのまま文章に起こしています。

この表現の仕方によって、言葉にはもうすることはできないし、記憶にもはっきりとは残っていないけれども、彼が娘たちのことを大切に思っているということがひしひしと伝わってきます。

また、もう1人この作品は崇という人物の描き方が非常に巧みです。

彼にとっては昇平ってそれほど思い入れがあったり、関係性が深い人物ではありません。

つまりこの作品に登場する人物の中で、昇平との距離感が最も鑑賞している我々に近い人物です。

だからこそ中島京子さんは、あえてこういうやり取りを作品の中で描いています。

「ところでおじいちゃんの病気は、君が学校に来なくなったことと関係があるのかな」

「まったく関係ありません。」

(中野京子『長いお別れ』277ページより引用)

記事の冒頭でも書きましたが、この作品は中島京子さんが自身の認知症を患っていた父との関わりを通じて得た経験をエッセイ風に書き連ねた連作です。

だからこそ自分の両親や周囲の人との関わりの中で、彼女と同じような経験をした方はすごく共感できるはずです。

一方で当ブログ管理人もそうですが「認知症の家族と向き合う」という経験をしたことがない人もたくさんいるはずです。

崇という人物はとりわけ、そんな人たちをも物語に内包する役割を果たしていると言えます。

この小説の巻末に解説を寄稿している川本三郎氏は、今作のラストについて次のように述べています。

中島京子は最後、父親の死をリアルには描かない。映画のカメラで言えば、一気にロングにする。遠景に父の死を置く。・・・(中略)・・・「長いお別れ」という言葉で語られることで、認知症は「病気」や「試練」から「詩」になる。人間の領域から神の領域へと移る。

(川本三郎『長いお別れ』解説より引用)

この作品を個人の体験談的なエッセイではなく、普遍性を帯びた「物語」として捉えることができるのは、まさしく崇という昇平から遠い人物から「認知症」と「死」を描いたからなのでしょう。

『長いお別れ』の小説のあまりにも素晴らしいラストを何度も繰り返し鑑賞していると、一体映画版はこのラストをどう演出するのだろうか?という点が気になりました。

とりわけ中野良太監督は、『チチを探しに』でも『湯を沸かすほどの熱い愛』でも葬儀や埋葬のシーンに並々ならぬ執着を見せていたように思います。

そんな彼が描く『長いお別れ』の幕切れが非常に楽しみです。

スポンサードリンク

小道具演出が巧すぎる

今回の『長いお別れ』という作品を見ていて傑出していると感じたのは、小道具の使い方です。

この章ではいくつかのモチーフに分けて、解説を加えていきたいと思います。

だしまき

今作の冒頭で曜子、麻里、芙美がだし巻き卵を作っているシーンがあります。

みなさんもしばしば「家族の味」「おふくろの味」という言葉を耳にすると思います。

人にはそれぞれ慣れ親しんだかぞく特有の料理やその味付けがあり、無意識のうちにそれに近いものを求めるという考え方ですね。

しかし、既に麻里も芙美も家を出ており、家族としての距離感は遠くなっており、麻里に至っては自分の家族があります。

中野監督は以前に「家族とは、同じ食卓を囲み、同じ物を一緒に食べる人のことなんじゃないか。」ともお話されていました。

そう考えると、冒頭のこのシーンはだしまきを作っているシーンをリンクさせることで彼女たちを家族として繋げていく役割を果たしています。

そして同時に先ほどの章でも書いたことですが、彼らが既に実家を離れ自立した人生を送っているということの象徴とも言えるでしょうね。

相対性理論の本

劇中に昇平が『相対性理論』の本をぐるぐるといろいろな方向に回しながら読もうとしているシーンがありましたよね。

相対性理論がなんなのかという話をし始めると長くなってしまうので、割愛しますがものすごく簡単に言うと、時間と空間物理的な意味や関わりについて考えた理論です。

では、その本をグルグルさせているシーンにどういう意味があるのかと考えてみますと、それは昇平と妻や娘たちの間では進んでいる時間の流れが決定的に異なるということなんだと思います。

「光の速さに近付けば時間の進み方は遅くなる」ということが相対性理論ではしばしば言われていますが、まさに昇平は時間の進み方が遅くなっているのかもしれません。

しかも「相対性理論」の本を逆向きにして読んでいます。これが時間の流れの逆行を表現しているのかな?とも思いました。

認知症になると、精神的に幼児へと戻っていくということも言われますからね。

デジタルデバイスの発展

今作のデジタルデバイスの使い方は、近年の日本映画の中でも傑出していたと思います。

というのも『長いお別れ』という作品はトータルで7年間の物語を描いています。

そのため冒頭では麻里や芙美がまだガラケーを使っているんですよ。

しかし、そこからしばらく時間が経過すると、スマホが登場したり、マックブックが登場したり、GPSが登場したりします。

この作品は目まぐるしくデジタルデバイスが発展してきた7年間にスポットが当たっていました。

だからこそデジタルデバイスの技術の発展が家族の繋がりのカタチを少しずつ変えていった様子を淡々と映像に収めてあるんですよ。

アメリカから飛行機で直接会いに行くしかなかった麻里が昇平とテレビ電話で話せるようになったのも1つの家族の繋がりの変化です。

また母曜子がGPSの点になったお父さんを応援するシーンだってそうです。

今作はそんなデバイスの発展が7年間という月日の経過の長さを保証する役割を担っているとも言え、非常に優れた小道具の使い方だったと思っています。

昇平が万引きしたもの

今作の終盤で父昇平が万引きをして店のバックヤードに連れていかれるシーンがありましたよね。

この時に、昇平が万引きしたアイテムが以下の3つなんですね。

- ボンタンアメ

- ジャガイモ

- 鮭の切り身

この3つにそれぞれきちんと意味があることにお気づきでしょうか?

ボンタンアメとジャガイモは分かりやすいですよね。

ボンタンアメは、昇平が旅のお供としてしばしば持ち歩いていたお菓子でした。

ジャガイモは彼自身の好物で、娘が彼の誕生日にポテトサラダを用意していたことからも食卓にジャガイモ料理がしばしば登場したことは想像に難くないですね。

実は鮭という魚は川で生まれ育ち、その後海へと出ていって、しばらくすると生まれ育った川に戻ってきて産卵をするという習性を持つ魚なんです。

この母川回帰という習性において、大半の鮭が自分が生まれた川へと戻ってくることが研究でも明らかにされています。

科学的にこの原理を説明しようとする研究もあるようですが、やはり謎に包まれた部分も多く、完全には証明されていないという習性のようですね。

この習性を考えた時、人間の家族もこれに通ずるところがあると思いませんか?

人間は生まれ育った家があって、成長すると家を出ていきますが、両親が老い介護が必要になったりするなどの要因で再び家に戻ってくるなんてこともあります。

また、人間の家族だってどんなに遠く離れていても、自分の帰る「家」を忘れませんよね。

そして認知症を患っている昇平もまた同じなんだと思います。

彼は確かに病気の影響で、どんどんと家族の記憶や存在が「遠い」ものになっていってはいますが、きっと帰るべき「家」のことを忘れていないのだと考えられます。

だからこそいつも彼は「帰る。」という発言をしているんでしょう。

中野監督が描くカタチのない家族の輪郭

(C)2019「長いお別れ」製作委員会 (C)中島京子/文藝春秋

中野監督は先ほど少しご紹介した食事のエピソードでもそうですが、常に主題の中心を家族に置いていて、その形のない概念の正体を模索しているように思います。

彼は今作についてのインタビューで次のように答えておられます。

「『家族とは何か』という問いがずっとあって、それは母子家庭だったことも一因がある。自分の中にあるもので映画を撮りたいんです」

自身が母子家庭という境遇で育ったからこそ人一倍「家族とは何か?」という問いに惹かれるのだと思いますし、それを自身の作品の推進力としているようにも見受けられます。

中野監督の視点が面白いなと思うのは、竹内結子演じる麻里が夫に「家に帰る。」と告げた時のやり取りです。

この時、夫は「今の君の帰る場所は、ここなんじゃないかな。」と返答していました。

確かに結婚していない状態であれば、「帰る場所」というものは明確なのかもしれませんが、結婚して自分の家庭を持ってしまえば、そこには新たな「家族」が生まれます。

今回の映画の中で父の昇平は何度も「帰る。」という言葉を口にして、家族を困らせています。

では、彼は一体どこに帰ろうとしているのでしょうか?それは彼の実家でも、そして妻と暮らしている家でもありません。

しかし、それでも彼が帰りたいと願っているのは、「家族」のいる場所です。

「最近、いろんなことが遠いんだよ。」と語っていた彼は、認知症を患ったことでだんだんと自分の記憶の中から「家族」という存在が遠ざかっていくように感じられたのでしょう。

だからこそ遠ざかっていく「家族」の記憶を思い、「家族」のいる場所に帰りたいとそう願い続けているのではないでしょうか?

時間は残酷にも流れていき、昇平はどんどんと脳機能が衰え、まともに話すことすらもできなくなっていきます。

彼には妻が妻であるという認識も、娘が娘であるという認識もほとんどなくなってしまいました。

そんな状態でも果たして彼は父であり、夫であり、家族の一員であると言えるのか?という問いが本作の主題でもあるはずです。

それを思った時に、自宅の縁側で芙美と昇平が会話をしていたシーンは無性に愛おしく感じられます。

彼らはお互いの話していることの意味すらも分かっていません。しかし心の奥底のどこかでつながっていて、通じ合っています。

そこに記憶なんてものを超えた、もっと深いシンパシーを感じますし、家族というカタチのないもののぼんやりとした輪郭を見たような気がしました。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は『長いお別れ』という作品についてお話してきました。

認知症の父に携わる妻と娘の物語を通じて、「家族」のカタチについて再考させられる非常に優れた作品だと思います。

きっと鑑賞しているうちに、心がじんわりと温かくなるようなそんな物語に仕上がっています。

ぜひぜひ映画版ないし小説で鑑賞してみてください。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。