みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『ホットギミック』についてお話していこうと思います。

日本の映画界に衝撃を与え続ける山戸結希監督の新作がついに公開されました。

正直癖がかなり強い作風で、以前に当ブログ管理人も彼女の監督作である『溺れるナイフ』を酷評したことがあります。

ただ今となっては、なぜあの映画を酷評したのかさっぱり分からないんですよね・・・。

見返すたびに評価が自分の中で上がっていきましたし、今となっては「傑作だった。」という認識です(笑)

とにかく日本の映画界を激震させている注目の監督であることに疑いの余地はありません。

期待値MAXで早速鑑賞してまいりました。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『ホットギミック』

あらすじ

平凡な女子高生・成田初は兄の凌、妹の茜、そして両親と共に寂れた社宅で暮らしていた。

彼女の周りには3人の男の子がいました。

橘亮輝:妹の茜の妊娠検査薬をを拾われてしまい、弱みに付け込んで初を奴隷扱いをしてくる。

小田切梓:初の幼馴染で初恋の相手。今はモデルとして活躍しているが突然初の住む社宅へと戻ってくる。

成田凌:初の兄で彼女に対しては常に優しい。彼女に打ち明けていないある秘密を抱えている。

そんな3人の男の子に翻弄され、彼女は自分の「価値」に戸惑い、心が揺れます。

奴隷契約をさせられた亮輝に付き人扱いをされたり、キスを迫られたり・・・。

また好意を寄せている梓からは「両思い」であるかのように仄めかされますが、昏睡レイプをされそうになったり、テレビ電話の裸の映像を録画されて脅されたりと裏切られてしまいます。

そしてそんな彼女を凌は優しく包み込み支えようとします。

しかし、物語は梓が初を陥れようとした理由が判明するところから思わぬ方向へと転がっていくのでした・・。

スタッフ・キャスト

- 監督:山戸結希

- 原作:相原実貴

- 脚本:山戸結希

- 撮影:今村圭佑

- 照明:海道元

- 編集:平井健一

- 音楽:坂本秀一&泉まくら

- 写真:小野啓

まず、『ホットギミック』の原作を著しているのは相原実貴さんです。

そもそも原作は2000年代初頭にベツコミにて連載されていた作品なんですよね。

ですので、かなり古い作品ではあるんですが、カルト的な人気を誇っていて今でも支持は厚いようです。

そして監督・脚本を担当したのが山戸結希さんですね。

『あの子が海辺で踊ってる』という作品を自主制作で手掛けたことでいきなり注目を集めた監督で、2016年には『溺れるナイフ』という同じく少女漫画原作の作品で高く評価されました。

とりわけ『溺れるナイフ』という作品は、あまりにも映画としてあらゆる点が独特でかつ革新的すぎて、賛否もかなり真っ二つに割れていたような記憶があります。

撮影には、最近『デイアンドナイト』や『新聞記者』など新進気鋭の藤井監督からも評価されている今村圭佑さんが加わっていますね。

また、山戸監督の独特のスタイルを熟知した編集担当の平井健一さんは、今回もかなりぶっ飛んだ編集方式を貫いていて、素晴らしかったです。

劇伴音楽の坂本秀一さんと泉まくらさんも音楽をエンドレスで流し続ける山戸監督の特性を理解しています。

- 堀未央奈:成田初

- 清水尋也:橘亮輝

- 板垣瑞生:小田切梓

- 間宮祥太朗:成田凌

- 桜田ひより:成田茜

- 吉岡里帆:葛城リナ

主演は乃木坂46の堀未央奈さんなんですが、はっきり言ってしまうとあまり演技が巧いとは思いません。

しかし、山戸監督の作品においてはむしろそういう演技の不得手な様が「味」になって作品に還元されていくような気がします。

そして主人公の初を取り巻く3人の男の子の役には、若手ながら独特の雰囲気を持つ3人を起用してきました。

清水尋也さんは『ちはやふる』シリーズ以降、映画等で見かける機会が増えましたが、毒と棘のあるキャラクターを演じさせると若手では右に出るものはいないでしょう。

板垣瑞生さんの一抹の危うさを漂わせる演技も素晴らしかったですし、間宮祥太朗さんの演技の幅の広さが感じさせる包容力も際立っていました。

山戸監督はいわゆる「巧い演技」ができる人を撮りたいというよりは、自分が撮りたい感情をストレートに表現できる人を探しているような気がします。

その点で彼女は堀未央奈の未熟さにこそ可能性を見出したのではないかと考えています。

より詳しい情報を知りたいという方は、映画公式サイトへどうぞ!!

『ホットギミック』感想・解説(ネタバレあり)

映画の文法に縛られない山戸監督の作品

山戸監督は元々哲学や倫理といっった学問を学んでいたんですが、言語で表現できるものの限界を感じ、映画へと傾倒するようになりました。

そうして完全自主制作で『あの娘が海辺で踊ってる』という作品を撮ってしまうのですが、これが小規模公開ながらいきなり注目を集めます。

こういう背景からも分かるように、彼女は映画についての技法や知識を誰かから教わったりしていなくて、完全に独学でつきすすんでいるんですね。

だからこそ世間一般に「映画の文法」「映画のセオリー」と呼ばれるものに、彼女は全く縛られていないんです。

もっと言うと、彼女が表現したいものを表現するために必要なのは必ずしも映画ではないと思っています。

今は、映画という表現媒体に可能性を感じているんだとは思いますが、かつて言語媒体に限界を感じたように、彼女が新たな表現方法を見つけ、映画界から去っていく日が訪れても何ら不思議ではありません。

それくらいに山戸監督の作品は、今の一般的な「映画」という枠組みに押し込んで考えるには、あまりにも規格外すぎます。

細かい映画のテクニックを見ていくと、彼女が如何に既存の映画文法を逸しているのかが非常に良く分かります。

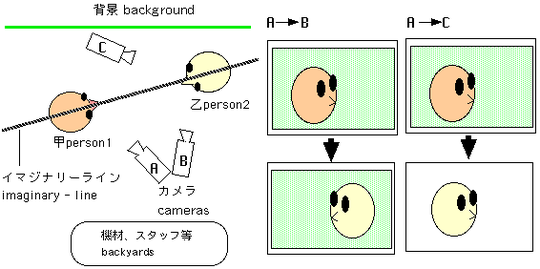

まず、イマジナリーライン(想定線)と呼ばれるものについて注目してみましょう。

映画というメディアは限られた時間の中で、見ている人に一定の情報を伝える必要があります。

それ故により単純で明快なカメラワークとオブジェクトの提示の仕方が求められるんですね。

その中で生まれたのがイマジナリーライン(想定線)という考え方です。

人物2人の会話を撮影するのであれば、以下の画像のように2人を通過するラインを引いて、その線よりも手前にカメラを設置して2人の人間を交互に映し出していきます。

(Wikipedia「想定線」より引用)

例えアクション映画であってもこのルールはきちんと守られていることが当たり前で、これを崩されると途端に映画を「見にくい」と感じる人が増えます。

そして山戸監督の作品は、とりわけ今回の『ホットギミック』はそのイマジナリーライン(想定線)の存在を感じないシーンが多々あるんですよね。

上記の画像で言えば、AとBの方向からのアングルは確かにあるんですが、その切り返しの中に平気でCからのアングルのカットもインサートしてきます。

見る側としては、映画を見やすくするための文法が踏襲されていないために、情報が読み取りづらいと感じてしまう人もいるような気がします。

ただ私が思うのは、彼女にとってこの作品が映画として成立しているかどうかなんてことは割とどうでもよくて(言い方が悪いですが)、むしろ「感情の動き」を映像に収められたら、それで良いと考えてそうなんですよ。

イマジナリーラインを守って、物語的に見やすい情報を提示するのではなくて、今自分が撮りたい「感情の動き」を撮れるアングルを、想定線の存在を無視してでも必死に模索し続けるところにこそ山戸監督らしさがあります。

他にもこの作品では写真や解像度の粗い街の映像をしきりにインサートしたり、とんでもない速さでカットバックを繰り出したり、終始劇伴音楽を流し続けていたりと既存の映画文法からの逸脱が散見されます。

ただ、ここに山戸監督のツールとしての映画という視点が垣間見えることも事実です。

ツールとしての映画、その可能性と限界

前作の『溺れるナイフ』を見ていた時に衝撃的だったのが、固定カメラで「これ放送事故じゃないの?」ってくらいに長回しをするシーンでした。

小松菜奈が菅田将暉を追いかけていくシーン。

手前に固定カメラを置いて撮影をしているんですが、画面手前から小松菜奈が歩いていき、どんどんと画面奥の遠景へと進んでいき、そのシルエットが小さくなっていきます。

それでも小松菜奈が走り始めて、画面の左奥の隅からフレームアウトするまでカメラを止めることはありません。

なぜなら見る人にとって最高に分かりにくいアングルだからです。

基本的に映画では、画面の中央でアクションが起きることが望ましいと言われています。

ただ山戸監督はあくまでも登場人物の生の感情に迫りたいのであって、そのためにはここでカメラを止めるわけにはいかなかったというのが本音なのでしょう。

つまり山戸監督にとって映画ってツールでしかなくて目的ではないんだと思います。

多くの映画監督は映画を撮りたいと思っているから、映画を撮ることを目的にして撮影を進めます。

しかし、山戸監督はとにかく自分の表現したいもの、映したいものが先行していて、それをどうやって伝えるのかと考えた時に言語メディアではなく映像メディアを選んでいるだけのような気がするんですね。

彼女の作品は、脚本や物語といったものが非常に簡素というか、正直「良い脚本かどうか」という観点で見るならば、かなり低い評価がつくこと間違いなしの内容です。

でも彼女は「良い映画」の構成要素なんて微塵も必要としていないことがこれまでの映画文法からの逸脱からもお分かりいただけるかと思います。

そんな彼女が『ホットギミック』という作品で試したのは、映画というフレームの表現できる限界との境界線を模索するということだったのではないかと思っています。

面白いのが普通会話のシーンを撮影する時って、話している人を映すか、逆に聞いている人を映すかのどちらかに絞られます。

これについては監督によっても違うのですが、1つの作品の中では大体どちらかに統一されてあって、それが映画の中に「リズム」を生み出していくこととなります。

また、鑑賞する側にとっては、どちらかに統一されていれば、非常に見やすいですし、映画から情報を受け取ることもスムーズになってきます。

では、今作『ホットギミック』がどうなっていたのかというと、一見すると会話において「話し手」に当たる人にカメラを向けるという手法を取っていました。

しかし、映画を見ていると、ところどころ急にカメラが「話し手」がまだセリフを発しているのに「聞き手」の方へとアングルを変えてしまったりするなど統一性がないことは明白でした。

さて、山戸監督は会話シーンで一体何を追いかけていたのでしょうか?

それは登場人物の感情だと思うんです。

つまり、セリフを発しているかどうかではなくて、そのセリフを発している人、そしてそれを聞いている人、そのどちらかに感情の揺れや動きが生じたら、アングルを変えるということをやっていたんじゃないかと推察しました。

ただ、切り返し方式での会話の撮影には登場人物を1人しかフレームに収められないという制約があります。

2人を同時に1つのフレームに収める方法だと、被写体から距離を取ることになるので登場人物の表情に迫ることができません。

そんな苦心の跡が垣間見えるのが、画面を二分割して以下の画像で言うところのAとBのアングルを両方一気に映画にしてしまうという手法です。

(Wikipedia「想定線」より引用)

『ホットギミック』の序盤に、初と梓が会話をしているシーンでがありましたよね。

ここで画面半分は赤色、もう半分が青色に加工されている状態で上記のAとBのアングルを同時に映し出すというトンデモテクニックが披露されていたんですよ。

(C)相原実貴・小学館/2019「ホットギミック」製作委員会

これはもう映画のセオリーという観点から見ると完全に逸脱してしまっているんですが、確かに登場人物の感情の動きを撮り逃すことがありません。

こういった演出も山戸監督が映画というフレームの耐久性を試そうとしてより入れた演出のように思えます。

また、先ほど少しだけ言及しましたが、今回の映画には写真がしきりにインサートされていましたよね。

これって映画というメディアが『ホットギミック』における少年少女の機微を捉え切れていない部分を補うための演出だったように思うんです。

というのも本作における少年少女の感情の揺れ動きってとんでもないスピードで進んでいきます。

一瞬毎に彼らは全く違う生き物になっていくんですが、映画というツールには先ほどの会話シーン同様、映し出せるものに限界があります。

つまり映画というツールそのものが若者たちのハイスピードな感情の揺れ動きについていくことができなくなって、完全に置いていかれてしまうんです。

それを必死で取り繕い、何とか映画として完成させるための「足掻き」こそがあのインサートされた数々の写真なのではないでしょうか。

映画がついていけなくなるからこそ、高速で溢れんばかりの数の写真をインサートして彼らの物語を追いかけようとしているようですらあります。

そしてもう1つ面白いのが、今作でしきりに使われた超クローズアップショットです。

普通クローズアップショットと言えば、せいぜい登場人物の顔全体がフレームに収まるぐらいのものだと思うんですが、山戸監督は人物の表情を分解していくんですよ。

例えばポテトチップスを食べている時の女の子の口元であったり、女の子が好意を寄せる男の子と電話している時の目元であったりが挙げられるでしょうか。

これらのショットには山戸監督が映画というツールがどこまで被写体の「生の感情」を内包できるのかを試そうとしているような意図が垣間見えます。

一般的にクローズアップショットは登場人物の心情を使うときにもしばしば使われるショットです。

では、被写体にカメラが近ければ近いほど、映画に還元される登場人物の感情は増えていくのではないかという仮説は立つわけで、それを彼女は実践したのではないでしょうか。

さて、ここまでいろいろとトピックを変えながらお話してみましたが、結局何が言いたいのかというと、彼女にとって映画はあくまでもツールなのであって、目的ではないように見受けられるということです。

だからこそ『ホットギミック』にはツールとしての映画の限界を試すかのような実験的な演出が散見されるのです。

時間を生み出すギミック

私の敬愛するヴィム・ヴェンダースというドイツの映画監督が、映画にリアリティを持たせるためにはできる限り観客が「かすめ取られる時間」を少なくすることが重要であると語っていました。

映画というメディアにおいて、編集やカットが為されると、映画内の時間が映画を見ている我々の時間との間に差異が生じます。

つまり映画内で「失われた時間」が生まれることとなり、それを認識した時に、私たちは映画からリアリティが少しずつ奪われているように感じるということです。

ヴィム・ヴェンダース監督はそういった「時間」をできる限り少なくしようと試み、その1つの解決策として「長回し」を多く採用していました。

先ほどタイトルを挙げた山戸監督の『溺れるナイフ』も長回しが多用されていたんですが、これも彼女が「時間」というものを大切にするクリエイターだからこそのアプローチでした。

ただ、面白いのが『ホットギミック』では一転して、長回し演出の対極にある高速カット方式で映画を撮影しているんです。

つまり一見すると、最も「失われた時間」が増大してしまうアプローチで映画を撮っているんですね。

しかし、『ホットギミック』という映画において私たちは「時間」の存在を確かに感じることができますし、「失われた時間」を意識することもありません。

1つ分かりやすかったのが、序盤の初と亮輝が駅にいて、亮輝が彼女にキスをしろと命令していたシーンでしょうか。

このシーンも普通の映画ではありえないくらい切り返しやカット、インサートを多用していたんですが、私たちの時間と映画内「時間」を同期させるとある仕掛けが施されていました。

それが、電車のアナウンスだったんです。

このシーンは高速編集で映像が細かく断裁されているんですが、電車のアナウンスだけは途切れずに流れ続けています。

電車が駅に接近していること、そして電車が駅に到着し、そして再び走り出していく。

この時間の物差しが明確に示されていたからこそ、どんなに細かくシーンを断裁したとしても私たちはそこに「時間」を見出すことができたわけです。

細かいことではあるんですが、山戸監督がすごく趣向を凝らしているんだというところにも目を向けてみて欲しいです。

自分の価値を探す物語

今作『ホットギミック』は自分に価値を見出すことができない現代日本の少年少女へ贈る物語になっていたように思いました。

世界の他の国々と比べても自己肯定感が著しく低いのが日本の学生の特徴でもあります

その点を考慮しても、主人公の初が抱えている「自分に価値があると思えない。」というコンフリクトは真に迫るものがあります。

(C)相原実貴・小学館/2019「ホットギミック」製作委員会

そんな自分の「白」に価値を見出せない彼女は誰かに自分に色を与えてもらい、価値を手に入れようとしています。

この物語の中では、少年少女の自分に価値を見出したいという切実な足掻きが込められています。

主人公の初は、3人の男の子と関わることになるのですが、彼女が当初考えていたのは、彼らとの関係を発展させることで自分にどんな価値が付与されるのかということだったのではないでしょうか?

梓と恋人関係になれば、有名モデルの彼女になれる、亮輝との関係を発展させれば、自分はバカじゃなくなれるかもしれない、凌の気持ちを受け入れれば、自分に価値を見出して大切にしてくれるかもしれない。

きっと彼女は自分以外の誰かが、自分に価値を見出してくれると信じていたんだと思います。

しかし、彼女はその関係に翻弄される中でそんな自分の価値観に疑問を抱くようになります。

「誰かのもの」になれば自分に価値があると証明できるのだろうか?

誰かとセックスをすれば、自分には価値が生まれるのだろうか?

勉強をしてバカじゃ無くなれば自分には価値があると思えるのだろうか?

そんな葛藤をしているのは、彼女だけではありません。

妹の茜は中学生でありながら男の子と性的な関係を何度も持ち、それこそが自分の価値に繋がるのだろうと信じていました。

亮輝は生まれながらにして自分には価値があるんだと確信していましたが、父の不倫を知り、それが揺らぎます。

梓は逆に自分の価値を知っているからこそ、それに群がる女性たちに苦悩しています。

凌は自分に価値を感じておらず、むしろ初が幸せでいててくれればという思いが強いですね。

『ホットギミック』という作品においては、自分の価値に対する葛藤を抱えて誰もが生きています。

それでも彼らは物語の果てに自分の価値を見出していきます。

どんなに否定されても、誰からも認められなくても、自分は自分だけは自分の価値を分かっているんだとそう目覚めていくんです。

そうして初と亮輝が最終的に結ばれることになるのですが、またこの映像のセンスが素晴らしいんです。

2人が夜の川辺でキスをするシーン。

このシーンで山戸監督は2人を映し出そうとはしません。

むしろ2人がキスをしている際にその2人の間に広がる遠景の夜景にピントを合わせます。

まさに自分の価値が揺らぎ、これまでぼんやりとしか見えていなかった世界の輪郭がはっきりと浮かび上がってくるという心象風景を切り取った演出と言えるでしょう。

ラストシーンで2人はモノクロの世界にいます。

(C)相原実貴・小学館/2019「ホットギミック」製作委員会

まさに世界が初と亮輝のものになった瞬間を表現したとでも言えるでしょうか・・・。

もっと言うと、これまで誰かと恋愛をすることで自分に「色」を付加しようとしていた彼女が、そういう思考から解き放たれ、「色」に依存せずとも生きられる境地に辿り着いたとも言えるでしょうか。

「初恋は過去形にはならない。」

きっと私たちは自分が価値を見出し続ける限り、それを永遠にする力があるはずなんです。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『ホットギミック』についてお話してきました。

もう6月も終わりなので、上半期ベストを出す時期なのですが、1位は断トツでこの作品です。

こんなにパワーを映像からひしひしと感じる作品も本当に稀有だと思いますし、映画というツールで遊んでいるかのような山戸監督のセンスにも脱帽です。

これからの日本の映画界に新しいスタンダードを作り上げていくのは、こういう人なんだろうなと感心させられました。

今後も彼女の作品を追いかけ続けたいと思います。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。