みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『よこがお』についてお話していこうと思います。

2014年に『ほとりの朔子』で一目惚れして以来、ずっと追いかけてきた映画監督です。

2016年公開の『淵に立つ』である視点部門の審査員賞を受賞したことで日本でも一気に知名度が上がったような印象があります。

とにかく見ていて妙に厭な感じを漂わせてくる人物描写と、独特の音楽、音、色遣いが印象的でハマる人はとことんハマると思います。

早速、公開日に鑑賞してきたのですが、これまでの作品と比べても演出や音楽の使い方の切れ味が抜群に上がっていたので、深田監督の1つの集大成ともいえる作品だと思います。

さて、本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事となっております。

だからこそまだ本編をご覧になっていない方に最初に言っておきますね。

悪いことは言いません。そうしてください・・・。

作品を未鑑賞の方はお気をつけくださいね。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『よこがお』

あらすじ

訪問看護師として働く市子は周囲からの信頼も厚く、また良好な関係を築いていた健二との結婚も迫っていた。

彼女は看護のために大石塔子の看護のために、大石家に出入りしていた。

彼女はそこでも信頼されており、2人娘の基子とサキには勉強を教えるなどしていた。

とりわけ姉の基子は市子に憧れ、ニートだったが一念発起して看護師になるべく勉強を続けていた。

そんなある日、街で誘拐事件が起こる。被害者はなんと大石家の次女であるサキだった。

市子は当然、彼女のことを心配していたのだが、それ以上に彼女には気がかりなことがあった。

何と犯人として逮捕されたのは、彼女の甥の鈴木辰男だったのだ。

街も大石家も平穏を取り戻し、市子は犯人の件を隠して今まで通り塔子の看護に訪れていた。

しかし、小さなほころびから彼女の幸せな日常は崩壊へと向かうことになるのだった・・・。

スタッフ・キャスト

- 監督:深田晃司

- 原案:Kaz

- 脚本:深田晃司

- 撮影:根岸憲一

- 照明:尾下栄治

- 美術:原田恭明

- 音楽:小野川浩幸

今や世界的にその手腕が認められている深田晃司監督の新作がついに公開されましたね。

当ブログ管理人は『淵に立つ』の時に舞台挨拶に伺いまして、監督と直接お話させていただいて、サインを頂いたというプチ自慢があります(笑)

居心地の悪さや根源的な嫌悪感を感じさせる映画を撮らせたら日本では右に出るものはいないだろうと個人的には絶賛しております。

脚本や演出面も本当に丁寧で、ディテールまでこだわっているので見ていてすごくこだわりを感じますね。

撮影や音楽といった深田監督の作品の重要要素を担うスタッフは『淵に立つ』などと同じメンバーを起用していて、相当信頼を寄せているんだなということも伺えました。

- 筒井真理子:白川市子

- 市川実日子:大石基子

- 池松壮亮:米田和道

- 須藤蓮:鈴木辰男

- 小川未祐:大石サキ

- 吹越満:戸塚健二

2016年の『淵に立つ』でも凄まじいまでの存在感を発揮してくれた筒井真理子さんが今作にも出演していて、異次元の表情芸を見せてくれています。

また荻上監督のスローライフ系の作品で知られ、『シンゴジラ』大きな注目を集めた市川実日子さんが基子役として出演し、こちらも不気味な愛想入り混じる女性を熱演しています。

そして、もう1人素晴らしかったのが、池松壮亮さんですね。

今回の彼の役って言わば「無味無臭な男」役なんですよね。出番は多いのですが、基本的に物語に深く主体的に関与することはありません。

それでも池松壮亮さんは作品の中で存在感を押し殺しつつも筒井真理子さんの狂気じみた演技にしっかりと対抗しているんです。

彼の俳優としての懐の深さと言いますか、演技の幅の広さを見せつけられましたね。

より詳しい情報を知りたいという方は、映画公式サイトへどうぞ!!

『よこがお』解説・考察(ネタバレあり)

横顔の持つ意味と意図

今回の作品のタイトルは「よこがお」です。

まず、本作の内容を考えていくに当たってこの横顔というモチーフが持つ意味として真っ先に挙げられるのが「二面性」でしょう。

人を横顔で捉える時、必ず顔の左右のどちらかの面にスポットが当たり、その表情全てを捉えることができません。

つまり横顔で見る時、人には2つの「顔」があるとも言えます。

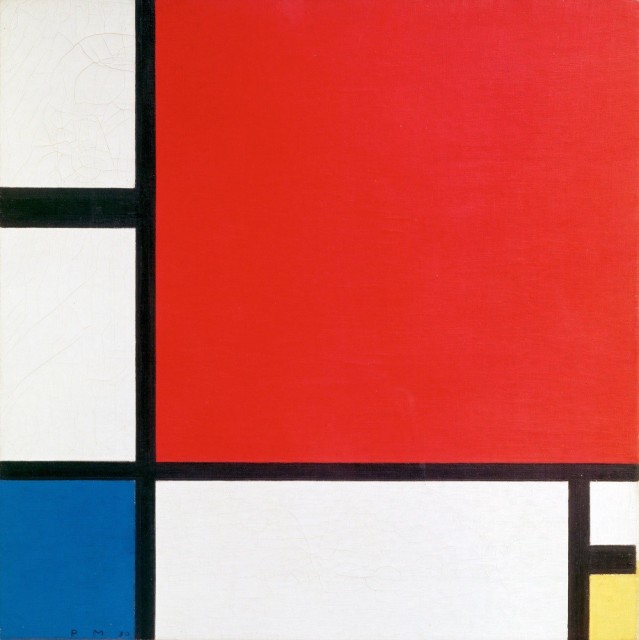

それは「ひまわり」という題材を描いた絵で、ピエト・モンドリアンが闇を、ゴッホが光を描いたのと同じです。

横顔が作り出す「二面性」は人間の建前と本心を、闇と光を鮮烈に浮かび上がらせるのです。

深田監督の作り上げた本作の脚本は実に秀逸です。

というのも異なる時系列の市子の物語をあたかも同じ時系列上にあるものかのようにして同時進行的に演出しているのです。

つまり深田監督は私たちに、市子という人物の「よこがお」を2つの方向から見ているような、そんな感覚へとトリップさせていきます。

一方で、横顔というと日本はどちらかというと横顔を志向した文化は西洋に比べると主流ではありません。

というのも日本は個人の個性よりも集団における協調性を重んじるような風習が長らく続いてきたわけで、それが文化にも確かに反映されています。

江戸時代の美人画などは特に顕著で、女性の顔を常に「斜め45度」の方向から描くことで、表情の全体をフレームに収めています。

日本人は西洋人に比べて、顔の凹凸が少なく真正面から捉えると平面的になり、逆に真横から捉えると不格好という中でその中間としての「斜め45度」が重視された背景が何となく見えてきます。

女性の顔というものをアイコン的に描くある種の様式美を追求しているかのようなそんな印象すら受けます。

一方で、西洋人は顔の彫りが深く、目鼻がくっきりとしていて横顔で捉えた時に、その凹凸が際立つ傾向にあります。

谷崎潤一郎も『痴人の愛』の中でこんなセリフを登場させていましたね。

「あの西洋人は横顔がいいわね、どこかジョン・パリに似てるじゃない。」

(谷崎潤一郎『痴人の愛』より引用)

また西洋で横顔の文化が主流であることは硬貨を見れば一目瞭然です。

よく見てみると、実に人物を真横から捉えたものが多いですよね。

先ほども書いたように横顔は顔の凹凸を強調するものであり、正面から捉える以上に人物の個性を強調します。

だからこそ元来、個人の個性を集団の協調性よりも重んじる文化が根付いていたアメリカなどの国では、横顔の文化が根強いのだと考えることもできます。

では、深田監督が今回なぜタイトルにも「よこがお」という言葉を据え、さらに作中でも横顔のショットを多用したのかについて考えていきます。

まず、今回起用された筒井真理子さんと市川実日子さんは顔に強烈な個性や華があるタイプの女優ではありません。

どちらかというと、いわゆる「日本人的」な印象を与えますし、むしろ2人の表情を正面から捉えた時に、すごく似ているという印象を与えてもおかしくないのではないかとも思えます。

正面から見た時に、2人の顔はある種脱個性化されて、「顔」として相対します。

(C)2019 YOKOGAO FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

夜の公園で光に照らされてほんのりと浮かび上がる「光」を象徴する「顔」。

そして反対側にいる市川実日子さんは全く異なる色合いを見せています。

(C)2019 YOKOGAO FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

光をバックにしていることで、顔は「闇」に覆われ、その表情を読み取ることすら難しくなっています。

こちらも表情というものをほとんど殺してしまう形で没個性化し「顔」としてスクリーンの中に現前させています。

この2人を写し鏡にするような、もしくは1人の人間の光と闇として描くような演出は筒井真理子さんと市川実日子さんというキャスティングからも意図的のように思えます。

しかし、終盤これと実に対照的なショットが登場します。

昼間の公園で2人は相まみえるのですが、ここでは2人の表情を「横顔」で捉えます。

(C)2019 YOKOGAO FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

深田監督が志向したのは、表情を見せることではありません。顔の輪郭や凹凸を際立たせることです。

横顔で捉えることで、2人の脱個性化された「顔」は市子と基子のもとへと還り、個性を取り戻します。

凹凸が際立つことで、スクリーン内での「顔」の存在感が非常に高くなっていることも指摘できます。

このように深田監督はスクリーンの中で「顔」というものをときに没個性化し、時に個性化することでスクリーン内での存在感を変幻自在に操り、顔と顔のドラマを見事に演出しているのです。

深田監督作品と赤

深田監督作品を語る上で色彩的な視点を欠かすことはできません。

彼はカンヌ国際映画祭で評価された『淵に立つ』もそうなのですが、とりわけ「赤」という色を印象的に使う傾向にあります。

そして今作『よこがお』でも実に「赤」は印象的に使われておりました。

その一方で、今回印象的だったのは、黒色、黄色、青色といった色を作品の重要な場面で用いてきたことです。

その答えは、作中に登場した「ピエド・モンドリアン」という画家にあります。

「コンポジション2 赤、青、黄」

ピエド・モンドリアンは「コンポジション」という自身のシリーズを確立した画家で、原色と呼ばれる色と直線だけを用いて、極めて単純化された画を描き続けました。

彼は「宇宙の調和を絵画で表現しようと思えば、どこまでも単純明快になるし、不要な線、色彩を排除していく必要がある。」と述べ、それをポリシーにしてひたすらに単純化された構図にこだわりました。

そして辿り着いたのが、原色と直線だけの画だったというわけですね。

とりわけ今作においてそれぞれの色を象徴する人物やものは以下のようになっています。

- 黄色:市子(終盤)

- 青色:基子

- 赤色:ペンキ

- 黒色:和道

まず、和道というキャラクターは作品の中で黒を印象付けるキャラクターです。

(C)2019 YOKOGAO FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

彼は言わばこの作品の中で言うと、物語に積極的に参与せず、ただ偶然巻き込まれてしまっただけの「他人」なんですよ。

だからこそ3つの原色を巡るドラマに関与するでもなく、ただ「コンポジション」における枠線のようにニュートラルな立場をとっています。

一方で、先ほど引用した画像でも青いジャージを着ていた基子は「青」を印象付けるキャラクターです。

それに対して市子は基本的に色を印象付けることはないので、どちらかというと白に近いのですが、彼女に明確に色がつけられるのは、まず車に「赤」いペンキをかけられていたことを発見するシーンです。

この時、彼女の手には「赤」いペンキが付着します。

『淵に立つ』などもそうですが、深田監督作品における「赤」のコンテクストは欲望です。

その点で、このシーンは確かに基子の愛憎入り混じる欲望が市子に降りかかったシーンと解釈することもできるでしょう。

また「赤」とは愛を強く想起させる色であり、同時に血を連想させる色でもあります。

『よこがお』という作品はまさしく愛が愛を傷つける物語であり、市子は目には見えないけれども確かに心に傷を負っていきます。

そのためあの「赤」いペンキは、彼女の心の傷から噴き出した「血」のようにも捉えることができるでしょう。

しかし、市子は復讐を決意してから明確に原色を想起させる出で立ちをするようになります。

例えば、冒頭に登場した市子が基子の部屋を覗き、彼氏を奪うことを画策しているシーンですが、この時彼女は明確に「青」の服を着ています。

これが彼女が「青」を強く想起させた基子のポジションを奪い取ろうとしていることの心理表象になっていることは自明です。

その復讐が思わぬ形で失敗すると、彼女は「黄色」い服を着てボランティアに参加します。

ただ、そこでも「青」を強く想起させた基子の影がちらつき、精神的に不安定になってしまいます。

(C)2019 YOKOGAO FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

先ほども引用したこの画像のシーンではまさに「青」と「黄」の相対が印象的です。

ゲーテの『色彩論』では「青」は闇を孕んだ色であり、黄色は「光」を孕んだ色であるとし、対極にある色だと位置づけました。

まさにこのシーンでの2人は対極の位置にいるのであり、どうやっても相容れないのです。

これは言い換えれば、市子はどうしても基子という存在が自身に与えるトラウマを払しょくできないのだという苦しみを象徴している様でもあります。

そうして彼女はその後、髪を「緑」色にするんですよ。

(C)2019 YOKOGAO FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

そして「緑」という色は、黄色とシアンの中間色なんです。

ゲーテの『色彩論』は青に重要な地位を与え、青と黄色をその体系の中心的な二極にしている点で注目に値する。彼はこの二色の連合(または融合)こそ絶対的な色の調和であると見なした。

『青の歴史』ミシェル・パストゥロー (著), 松村 恵理 (翻訳), 松村 剛 (翻訳)

この本の記述からも分かるように、「黄」と「青」の調和とは、対極にある概念の融合であり、ある種の絶対的な調和なんですね。

だからこそ彼女は髪の色を「緑」にし、入水自殺を仄めかすような行動を取ります。

しかし、彼女は結局そのトラウマを払しょくすることはできません。ただ背負って生きていくことしかできないのです。

音の映画としての完成形

色と併せて深田監督作品を語る上で欠かせないのが、音への言及です。

2014年公開の『ほとりの朔子』でも音楽の使い方が独特で、演出としての機能の一端を担わせる傾向はみられていました。

それが1つの形になったのが2016年の『淵に立つ』でしょうね。

この作品では明確に音を物語に関与させています。

私が『淵に立つ』の舞台挨拶の時に、深田監督に質問させていただいたのは、なぜ「劇伴音楽」をほとんど使わない映画を撮るのか?という点でした。

というのも彼は『さようなら』という作品にしても『淵に立つ』にしても、いわゆる映画用に作曲された劇伴音楽をほとんど使用しません。

今作『よこがお』でもそうですが、基本的には作品内の音と、そして作中で流れている音楽のみが彼の作品を彩る「音」になります。

これについて深田監督は「音楽というものが非常に印象に残りやすいものであるが故に、劇伴音楽を多用すると鑑賞する側の解釈を固定化してしまう恐れがある」と答えられていました。

実はその通りで、深田監督は作品の中で常に「音」を観客に印象づけるように設計しています。

『淵に立つ』であれば、食卓の音やオルガンの音色、何気ない日常の音が1人の男の介入によって、徐々に変化していくという音のドラマを作り上げています。

家族の中に1人の異物が入ってきたことによって、その家族の「音」が変わり、下腹部がじくじくと痛むような不協和音を奏で始めるわけrです。

そして今作『よこがお』でもその音を使った演出は健在であり、むしろ進化しているようにすら思えました。

大石家の塔子の部屋ではいつもクラシック音楽が流れていました。

冒頭のシーンでは、彼らの関係性にひびは入っておらず、クラシック音楽の美しい音色と人間ドラマが奏でる音色が和音を奏でているようでした。

しかし、事件が起こり彼らはお互いに思惑や不安を抱えてあの部屋に集うようになり、変わらずに音色を奏で続けるクラシック音楽が虚しく響くようになります。

人間ドラマが変調したことにより、完全に美しいハーモニーは失われ、そこにあるのはただひたすらに不協和音なのです。

また市子という人物を追い詰めていくのは、他でもない「音」なんですよ。

マスコミが殺到したことで放たれるフラッシュの音。取材に押し掛ける記者によるチャイムの音。基子と動物園に出かけた際に聞いた視覚障碍者用の信号のメロディ。

これらを意図的に観客に印象づけるように演出し、「音」というものが以下に力を持っていて、そして人間を追い詰めていくのかという点を物語に寄与させています。

そして深田監督は『淵に立つ』でもそうでしたが、音でシーンを連結させる演出を用います。

『よこがお』の中で特に印象的だったのは、視覚障がい者用信号の音ですよね。

市子と基子が動物園に行った際に初登場したこの音は、終盤に2人が横断歩道で再会した時にも流れています。

この演出により観客は無意識的に2つのシーンを頭の中でリンクさせ、そして市子の記憶をフラッシュバックさせ、アクセルを踏むのかどうかという決断を観客にも迫るのです。

そしていよいよラストシーンです。

アクセルを踏まなかった市子は慟哭のようにクラクションをひたすらに鳴らし続けます。

「音」に追い詰められた彼女の物語だからこそ、その帰結は彼女自身が発信するそれよりも大きな「音」で異音をかき消そうとするところにあったのでしょう。

そして彼女は雑音の中へと消えていきます。

深田監督はこれまでも「音」と向き合い続けてきた映画監督ですが、今作についてはその演出が1つの完成形へ到達したと言っても過言ではないように思いました。

見る・見られるのコンテクスト

この映画を見て、確信したことが1つだけあるとすれば、深田監督は絶対ポール・オースターの『幽霊たち』好きでしょ・・・という点でしょうか。

- 冒頭に窓から和道の部屋を訪れる基子の姿を見ている

- 終盤に和道の部屋から自分が基子を観察していたあの部屋の窓を見ている

(C)2019 YOKOGAO FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

この2つのシーンを見た時にこれで『幽霊たち』を意識していないはずが無いと思いました。

この作品は、ブルーという男がブラックという人物を見張り、彼についてのレポートを書いて送っているうちに、次第に自分と観察対象であるはずのブラックが同化していくという不思議な体験を綴った小説です。

『よこがお』という作品は、まさにそんな見る・見られるのコンテクストを織り込んだ作品になっています。

先ほど引用したシーンの中では今作は市子を光、基子を闇として描こうとしている節がありました。

しかし、オースターの『幽霊たち』に絡めて語るのであれば、自分に正対する像というのは、対極にある存在というわけではなく、むしろ自分の一部ないし自分自身とも言えるんです。

特に上記の2つのシーンの対比は強烈にその関係性を印象づけます。

つまり基子は「見る」側の人間だったにも関わらず、「見られる」側の人間になったことを明確にしており、基子を自分の中に取り込み、同一化してしまったとも言えます。

何とかして彼女を自分から切り離そうとしますが、彼女にはそうすることはできません。

彼女が釈放された甥と共に、かつて大石家だった場所を訪れた時のカメラのショットが何とも印象的でした。

この時、カメラは既に空き家となった家の中から2人の姿を捉えていました。

まさに市子が「見られる」側の存在であり、誰に見られているわけでもないのに怯え続けていることの表象です。

そしてラストシーンで彼女は再び基子を「見る」側の立場の人間になります。

アクセルを踏みさえすれば、自分の苦境の元凶である存在を亡き者にできるというシチュエーションに身を置きます。

しかし、彼女がアクセルを踏むことはありませんでした。

それは彼女が「見られる」側の存在になった、つまり基子という存在を自分の中に内包していることを知っているからです。

「愛ゆえに愛を奪う」という行為を2人は共有してしまったわけです。

基子という存在を亡き者にするということは、それを「見て」同時に「見られて」いる市子自身を否定し、亡き者にするという行為でもあります。

そんな葛藤を抱えながら、彼女はクラクションで慟哭し、基子という「闇」を自分の中に受け入れて生きていくしかないことを悟るのです。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『よこがお』についてお話してきました。

とにかくこれまでの作品にあった深田監督らしさが切れ味を増して、洗練された状態で散りばめられているので、本当にえげつない映画に仕上がっていましたね・・・。

深田監督って本当に見ていて、居心地が悪くような映画を撮るのが本当に巧いですよね。

しかもそれが最初から最後まで持続するので、どんなホラー映画よりもハラハラします。

こんな映画を撮っている監督は、日本に他にはいないので、これからもどんどんと気分が悪くなるような独特の不快感を孕んだ映画を撮り続けてくれることを期待しています。

今年の邦画の年間ベストランキングに絡んでくることは間違いないでしょう。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。

こんにちは。ラストのクラクションは、まるで霊柩車が出棺の時に鳴らすそれかと思いました。なので、いちこさんは何かを葬ったのだと思ったのですが、慟哭かあ!いちこさんは、死ななかったですものね…

いやあな感じだけれど、目をそらせない映画でした。