みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『ブンミおじさんの森』についてお話ししていこうと思います。

カンヌ国際映画祭で、タイ映画としては初のパルムドールを受賞した本作ですが、かなり見る人を選ぶ映画ではあると思います。

というのも本作は以下の点についてある程度知っておかないと意味がが分からない描写が多いのです。

- タイの共産ゲリラの歴史

- タイの土着のピー信仰

- アピチャッポン監督作品VSタイの映画検閲のコンテクスト

これについては正直、私も含めて日本にいる大半の人に馴染みがないので、彼の映画を楽しむために勉強しておく必要があるということになります。

まず、『ブンミおじさんの森』という作品はアピチャッポン監督の「プリミティブ」という映画と映像アート作品を融合させた連作の中の1つとして位置付けられています。

この連作は、基本的にタイのナブアという村で、監督自身が「前世を覚えている男性」とされるブンミおじさんの足跡を辿っていく中で作り上げられていったものです。

ナブア村という場所は過去に共産党員が大量に虐殺されたことで知られており、悲劇的な歴史を背負った土地です。

そういう場所を舞台にして、タイの歴史、ピー信仰、移民大国の側面を絡めながら、作られたのがこの『ブンミおじさんの森』という作品なのです。

今回は本作のそういう側面も含めて、その魅力を紐解いていければと思います。

本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。

作品を未鑑賞の方はお気をつけください。

良かったら最後までお付き合いください。

目次

『ブンミおじさんの森』

あらすじ

タイの山間部の村で農園を営みながら暮らしているブンミは、余命がわずかになり、妻の妹(義妹)のジェンを呼び寄せる。

死期が近づいたブンミは、不思議な夢を見るようになった。

それは前世の姿と思われる水牛の姿で農園を走り回っている夢である。

ある夜、ブンミはジェンたちと食事を楽しんでいると、彼の妻の亡霊が現れ、さらには森に入ったっきり行方不明になっていた2人の息子が猿の妖精の姿になって現れる。

彼は透析を受けながら、病と闘っているがある日、死期を悟ったかのように愛する家族たちと共に森の深みへと入っていくのだった。

スタッフ

- 監督:アピチャッポン・ウィーラセタクン

- 脚本:アピチャッポン・ウィーラセタクン

- 撮影:サヨムプー・ムックディープロム

- 編集:リー・チャータメーティクン

- 音響:清水宏一

アピチャッポン・ウィーラセタクンはこれまで多くの映画作品を作り上げていますが、同時に多くの現代アート作品を作り上げています。

基本的に自分の気に入ったスタッフたちと共に映画もアートも継続的に作品を作り上げていくというスタイルで、撮影・編集・音響などのスタッフたちは、彼の他の作品にも同様に参加しています。

撮影のサヨムプー・ムックディープロムはルカ・グァダニーノ監督の『君の名前で僕を呼んで』や『サスペリア』といった作品でも重用されており、国際的に高く評価されるようになりました。

また、彼の作品で重要な立ち位置を占める音響には、日本の清水宏一が起用されています。

タイの森の中の「生の音」をそのまま映画の中に閉じ込め、見る者をその世界の中へと巻き込んでいくような美しく真に迫る音響は彼の尽力あって実現したものでしょう。

『ブンミおじさんの森』解説・考察(ネタバレあり)

時間と空間、種族の境界線を溶かす魔法

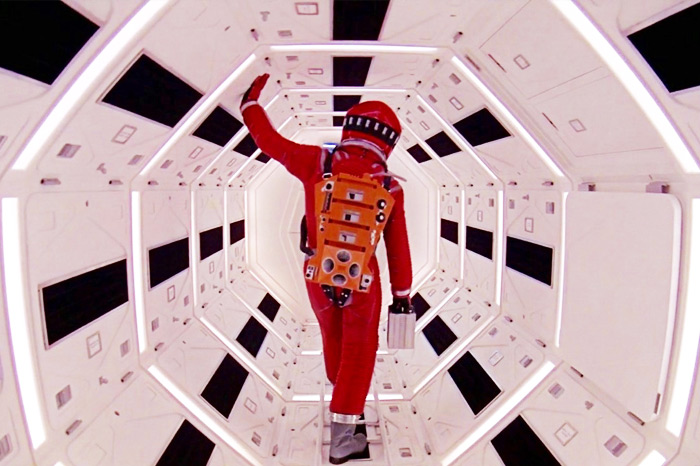

(C)Kick the Machine Films

この作品を見ていると、私たちが普段当たり前のものとして意識している「境界線」というものをどんどんと曖昧なものにしていくようなそんな味わいがあります。

今回は4つの観点からアピチャッポン監督がぼやかした「境界線」の存在についてお話していこうと思います。

映画とそれを見ている我々の境界線

彼の監督作品は、カメラの視点が実に印象的です。

これについては監督自身も明言しているのですが、彼は常にカメラの背後に誰か人の気配を感じさせるように意識して撮影を進めているようです。

そしてその「誰か」とは、そのままスクリーンないしモニター越しに映画を見ている「私たち」ということになります。

本作『ブンミおじさんの森』の冒頭に、ジェンが車に乗ってタイの山奥へと入っていくシーンがあります。

このシーンで印象的なのが、人物をフレームアウトさせ、ひたすらに車のフロントガラスから見える景色を映し出す20~30秒ほどのカットです。

車の揺れ、エンジンの音がダイレクトに伝わってくるため、私たちはこのシーンを見ている時に、ふと自分が映画の中の世界へと分け入っているような感覚に陥ります。

こうして私たちは、観客という立場からアピチャッポン監督が作り出した映画の世界の中の住人の1人になるのです。

この映画の中の世界とそれを見る(撮る)者の関係性が1つ明示されていたのが、ブンミの息子ブンソンが猿の精霊になった経緯を話す場面です。

彼は、父のカメラを持って森の中へと入っていったのですが、精霊たちに魅了されるがあまり、自分が精霊そのものになってしまったのです。

これはまさに冒頭で、この『ブンミおじさんの森』という作品が私たち観客を映画の中の世界へと引きずり込もうとした構造と同じです。

私たちは、ブンソンが被写体に魅了されるがあまり、自分が被写体の側に行ってしまったように、見る側からいつの間にか見られる側の世界へと移行しているのです。

空間の境界線

本作について評した中村紀彦氏の記事の中で、タイ文学・文化研究者の平松秀樹の言説が以下のように引用されていました。

タイ文学・文化研究者の平松秀樹は、タイの田舎の食事風景は「床に茣蓙」なのに、ブンミたちは椅子に座って綺麗な食卓を囲んでいることを指摘する。「過度に西洋社会の観客や映画批評家を意識したシーンを持つこの映画」と『ブンミ』を批判的に見るのである。

(中村紀彦:ブンミおじさんの「どこにもない」森——アピチャッポン作品へ深く分け入るために)

このシーンは、確かに西洋的な椅子に座っての食事となっています。

しかし、そこにタイの土着のピー信仰に裏打ちされた精霊や幽霊が登場するのです。

これにより、本作の映像はタイの小さな森の中の村という空間から解き放たれ、普遍的な映像に昇華していると言えるのではないでしょうか。

つまり、タイという空間に縛られずとも、映画を鑑賞している私たちの周りにも精霊が現れるのではないかという空間の境界線の瓦解を表現しています。

過去・現在・未来の境界線

『ブンミおじさんの森』という作品では、現在軸の世界だけではなく「前世」つまり過去の世界であったり、遠い未来の世界であったりと時間の感覚に縛られない自由な作劇が特徴的です。

それを表現するための空間として「森」という舞台を選んだのは、アピチャッポン監督らしいとも言えますよね。

「森」は劇中に登場した古代の王国の一行に象徴されるように、地球に原始時代から存在する空間であり、脈々と人々の記憶と歴史を紡いできた場所でもあります。

ブンミが自分が水牛だった時代を思い出していたことからも「森」という場所が長い時の間、そこに存在し続けたことが伺えます。

しかし、同時にナブア村ないしタイにおいては「森」という空間は悲劇的な歴史の舞台でもあります。

「カオ・パー(森に入れ)」という言葉があるのですが、タイでは政権に弾圧された共産ゲリラたちが森の中へと逃げ込み、結果的に大量に虐殺されたという歴史があります。

劇中でブンミが自分が病気になっているのは、かつて自分が共産主義者たちを殺害してきた「カルマ(業)」なんだと語っていましたが、この言葉もタイの歴史に繋がっているのです。

こういった原始の記憶と、共産ゲリラの悲惨な歴史、そしてブンミの現在が同時性を持って1つの空間に存在しているのが本作の世界観なんですよね。

時間の概念の考え方の1つにスポットライト理論というものが存在し、その中においては過去・現在・未来は同時に存在しており、スポットライトが当てられた箇所が現在になっているだけに過ぎないという考え方です。

『ブンミおじさんの森』における時間の描き方は、このスポットライト理論の世界に似ています。

私たちは長い長い生命の繰り返される輪廻のほんの一瞬を生きているのに過ぎないのであり、前世も現世も来世も、この瞬間に同時に存在しているというわけです。

顔にコンプレックスを抱える王女が水面を覗いた時に現れた美しい顔の女性は、彼女の前世なのかもしれません。

しかし、水面に映る彼女もまた、この世界に確かに存在していますし、長い輪廻転生の中で捉えた時にはナマズの言っていたように王女の一部なのかもしれません。

人間と動物、精霊の境界線

タイという国では、明確に仏教の力が強く、政治にも宗教が介入しているような国です。

タイ国憲法では一応、信仰の自由が保護されてはいますが、仏教徒でなければ国王になることはできないなど制約があるのも事実です。

一方で、今作の舞台にもなっているナブア村のような場所ではピー信仰という土着の精霊信仰が浸透しています。

これは日本の八百万の神々の考え方にも通ずるところがあるのですが、世界は精霊に溢れており、人間はそんな精霊たちと共に暮らしているのだという信仰です。

とりわけ『ブンミおじさんの森』という作品は、仏教的な輪廻転生の考え方とそして精霊信仰を混ぜ合わせたような世界観となっています。

ピー信仰における精霊は次のように考えられています。

精霊は人間や動物や植物と同じレベルの生きた存在である。精霊にはさまざまな種類があり、その中には生息する領域が、人間の住む現実世界と重なっているものも少なくない。通常、精霊は不可視であるが、状況によっては人間に憑依したり、可視的な状態に変身したりすることによって人間と交流をもつことがある。

つまり、精霊というものは生きており、そして面白いのが普段は不可視でありながら、可視化されたり、時に人間に憑依したりするという性質です。

今作では、ブンミの前世がナマズや水牛だったのではないかと仄めかすシーンがありましたが、彼の息子ブンソンは死んで転生したのではなく、生きたままで精霊に変わるという言わば「種族の交換」のようなものをやっているんですね。

先ほどの時間の感覚の話にも繋がりますが、水牛だったブンミとナマズだったブンミ、そして人間のブンミは同時に存在しているように錯覚させられましたよね。

このように、『ブンミおじさんの森』という作品は生き物が今を生きている形つまり種族というものが非常に流動的なものであり、自由なものなのであるということを仄めかしています。

つまり、私たちは人間としての生を行きながらにして、どこかで動物としての生を享受しているのかもしれませんし、はたまた精霊としての生を享受しているのかもしれません。

種族というカテゴリが命という大きな世界観で捉えた時には、実はほとんど意味をなさないのではないかという境界線の崩壊を描いているのです。

そんな本作のラストシーンについてウィワット・ルートウィワットウォンサーが次のように解説しています。

トンは僧衣を脱ぐ。生を変え、人間に戻る(しかもジェンは僧侶のトンを「子犬」と呼んでいる)。それから彼らは夜食を食べに出て、もう1つの次元、並行世界のように同時に存在するもう1つの生を生きる自分たちの姿を目撃する。

(ウィワット・ルートウィワットウォンサー『ブンミおじさんの森:記憶を歴史に帰る映画』より引用)

この解釈は非常に面白いと思いました。

ジェンは僧侶のトンを「子犬」と呼んだとありますが、タイにおいてこの言葉はしばしば自分の子どもに愛称的に使われます。

ただし、僧侶に対してこの言葉を使うのはタブーなんですよ。

それ故に、このシーンで僧衣を脱いだトンというのは、僧侶という「種族」から脱した存在と言えるのかもしれません。

確かに私たちは、日常的に様々な社会的な役割を任されて生きていたり、他の人々と多様な関係を構築して生きていることになります。

その役割の数だけ、その関係の数だけ私たちは私たちは存在しているのかもしれませんし、それを可視化すると、『ブンミおじさんの森』のラストシーンのようになるのではないかと思うんですね。

つまりアピチャッポン監督、私たちが生きている今の場所、時間、姿というものが、ひどく曖昧でそれでいて多様で豊かなものだのだということをこの作品を通じて伝えようとしているように思えました。

私たちが境界線を意識させられる瞬間

『ブンミおじさんの森』はここまで書いてきたように境界線をぼやかすことを志向した作品です。

しかし、アピチャッポン監督は私たちを映画の中の世界へと誘うような手法を取りながら、突然私たちが映画を見ている側の人間であることを知覚させてくるのです。

それが本作では、「静止画」という形で表出しています。

ブンミが最期の時を迎えるその瞬間に、彼が夢の中で見た未来のビジョンが静止画でインサートされます。

(C)Kick the Machine Films

この時私たちは突如として映画の中の世界から排除され、スクリーンを見つめている1人の観客であることを自覚させられます。

中村紀彦氏は自身の論考の中で、このことを「アピチャッポンの諸作品には、静止画面の挿入に代表されるような、映像経験が運動の体験であることを宙吊りにする事態が頻繁に見受けられる。」と表現しています。

また、面白いのが、この一連の静止画を見ていると、劇中で登場していた猿の精霊が「チャック付の着ぐるみ」であることが露骨に表現されているのです。

このように、アピチャッポン監督はフィクションと現実の境界線をぼかしながら、突然その境界線を明示し意識させるということをやって見せるのです。

それは偏に監督はこのシーンを「映画として」見て欲しいからではないかと私は考えています。

さて、それを踏まえて本作の「未来」にあたる一連のシーンを見ていくと、実に興味深いナレーションが挿入されています。

未来の都市は独裁者が全てを支配し、そこから誰も逃げ出せない。

「過去の人々」を発見すると光を当てる。その光はスクリーンに人々の影を映し出す。過去から未来に到着するまでを。

影が映し出されると、「過去の人々」は消えてしまう。

(『ブンミおじさんの森』より引用)

これはタイの過去そして現在進行形で起こっている負の歴史を思わせる「未来」になっているんですよね。

冒頭に本作を読み解く上で、「アピチャッポン監督作品VSタイの映画検閲のコンテクスト」が重要であると書きましたが、おそらくここで絡んできます。

というのもタイの政府は映画を検閲していて、とりわけ政権に不都合な内容があると映画の公開を禁止にする権限を持っています。

アピチャッポン監督作品は、これによりタイ国内で上映が中止されたこともありますし、いくつかのシーンをカットさせられたこともあります。

そのたびにこの監督は映画芸術の自由を制約し、発展を阻害する国に対して痛烈な批判を浴びせてきました。

つまり、このナレーションというのは、まさに政府による映画芸術の妨害を表しているのであり、不都合な過去を消し去り、若者に伝えないようにしようとする体制側の働きを表現しているのだと思います。

「未来」のことだと作中では述べられていますが、これはタイの過去に起きたことであり、現在起きていることでもあるのです。

猿の精霊とは言わば森で徹底抗戦し、虐殺された共産主義者たちのメタファーであります。

そんな猿の精霊が未来では、軍隊に囚われて縄で引きずられているのです。

これは、かつて多くの犠牲者を出した共産主義者たちの大虐殺が未来でも繰り返されるのではないかということを暗示している様でもあります。

私たちは過去を消してはなりません。むしろ過去を残し伝えていかなければなりません。

今のタイでは、2014年のクーデターにより民主政が完全に崩壊してしまっています。

しかし、そんな状況から目を背けていては決して良い方向に行きませんし、過去を知らない若者たちが過去に起きた負の歴史を繰り返してしまう可能性が高まります。

だからこそアピチャッポン監督は映画で社会を動かそうとしています。これについては監督も明言していることです。

彼にとって映画とはアートでありながら、主張です。

それが本作の静止画で描かれる「未来」のパートに見事に表現されていますし、ここで突如として観客を突き放し、映画を見ている1人の人間として考えて欲しいと意図したのも頷けます。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は映画『ブンミおじさんの森』についてお話ししてきました。

アピチャッポン監督の映画の世界観は実は1つに繋がっていると言われています。

彼のかこの作品では「前世を覚えている人がいる」というセリフを扱い、ブンミおじさんの存在を仄めかしています。

また、今作より後に作られた『光りの墓』という作品に登場する空に浮かぶミドリムシはブンミおじさんの生まれ変わりであると、監督自身が仄めかしています。

そのため、1つの作品だけで切り取って断片的に語るよりは、彼の作品を通底するものについて語っていくことでしか、アピチャッポン監督作品の魅力やメッセージは語りつくせないのではないかと思います。

当ブログ管理人の大好きな映画監督の1人でもあるので、いずれ他の作品のレビューも投稿しようと思います。

今回も読んでくださった方、ありがとうございました。