アイキャッチ画像:(C)2017 InterActiveCorp Films, LLC./Merie Wallace, courtesy of A24 『レディバード』予告編より引用

目次

はじめに

みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回はですね映画『レディバード』 についてお話していこうと思います。

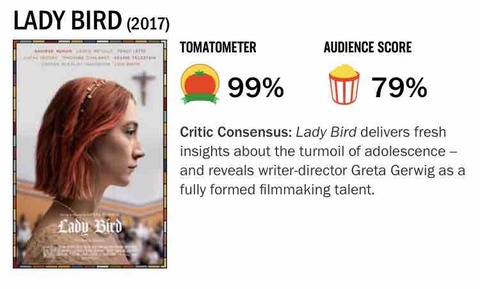

北米の大手批評家レビューサイトRotten Tomatoesで99%の支持を得ているとんでもない映画で、先のアカデミー賞でも大きな話題をさらいました。

https://www.rottentomatoes.com/m/lady_bird/より引用

そんな映画『レディバード』を本編の展開に触れつつ、感想や考察を書いていこうと思います。

一部ネタバレになるような要素を含みますので、ご了承ください。

良かったら最後までお付き合いください。

『レディバード』

あらすじ

「フランシス・ハ」「20センチュリー・ウーマン」などで知られる女優のグレタ・ガーウィグが、自身の出身地でもある米カリフォルニア州サクラメントを舞台に、自伝的要素を盛り込みながら描いた青春映画。

「フランシス・ハ」や「ハンナだけど、生きていく!」などでは脚本も手がけ、「Nights and Weekends」(日本未公開)では共同監督を務めた経験もあるグレタ・ガーウィグが、初の単独監督作としてメガホンをとった。

カリフォルニア州のサクラメント。閉塞感漂う片田舎の町でカトリック系の女子高に通い、自らを「レディ・バード」と呼ぶ17歳のクリスティンが、高校生活最後の年を迎え、友人やボーイフレンド、家族、そして自分の将来について悩み、揺れ動く様子を、みずみずしくユーモアたっぷりに描いた。

主人公クリスティンを「ブルックリン」「つぐない」でアカデミー賞候補にもなった若手実力派のシアーシャ・ローナン、母親マリオン役をテレビや舞台で活躍するベテラン女優のローリー・メトカーフが演じた。

第90回アカデミー賞で作品賞ほか6部門にノミネート。ガーウィグも女性として史上5人目の監督賞候補になった。

(映画com.より引用)

予告編

『レディバード』感想:失うことのイニシエーション

本作が主人公クリスティーンの成人のイニシエーションを描いていることは誰の目から見ても明らかでしょう。

そして本作のイニシエーションの特徴は基本的に失うことをそのプロセスとしています。

例えば、彼女が失うのは初恋です。

彼女の初めての恋は、相手がゲイだったがために儚くも散ってしまいます。

また彼女は友情を失います。

悪友や新しい恋人に入れ込んだ彼女は自分が最も大切にするべきだった友人と離別することになってしまいました。

そして彼女が失ったのは処女でもあります。

ティモシーシャラメ演じるカイルが自分も性経験がないと偽ったため、彼女は容易に自分の初体験を捧げてしまいます。それもティーンエイジャー特有の満足感のない「機能」としてのセックスです。

後の章で触れますが、彼女は母親や故郷、元から熱心ではないですが信仰をも喪失しています。

彼女の青春イニシエーションは基本的に失うことの連続です。しかし、彼女は確かに失うことの意味を知りました。大切なものを失うということがどんなに辛い経験なのかを悟ったのです。

カイルらと共にプロムへと向かう途中で、彼らはプロムをボイコットしようと提案します。しかし彼女は自分の意思でそれを拒み、彼らの輪の中から飛び出します。

そして向かうのは、親友のジュリーの元です。一度は関係が断然してしまった2人の和解でもって、クリスティーンの青春が終わりを告げます。

一度失ったものはもう戻らないかもしれません。終わってしまった初恋も捧げた処女も、何もかもが不可逆性に支配されています。

それでも取り戻せるものがあるかもしれない。失うことの痛みを知ったクリスティーンになら取り戻せるものが。

人が成人する過程で失うものはたくさんあります。

しかしその過程で失ってはならないものももちろんあります。それはまさに人との繋がりでしょう。

確かに恋愛関係は1度途切れたら修復できないかもしれません。しかし一生ものの友情は何があっても手放してはいけません。

本作「レディバード」が示したのは主人公クリスティーンの成人イニシエーションであり、彼女がたくさんのものを失う中で本当に大切なものに気づく物語でもあります。

スポンサードリンク

『レディバード』考察

タイトルに込められた意味

(C)2017 InterActiveCorp Films, LLC./Merie Wallace, courtesy of A24 『レディバード』予告編より引用

本作のタイトル“Ladybird”を辞書で検索してみると「てんとう虫」のことを指していることが分かります。

まず「てんとう虫」は本作でも印象的に登場しているキリスト教に深い関係がある昆虫です。

というのも”Ladybird”をドイツ語に翻訳すると”Marienkäfer”になるんです。

これを日本語で直訳すると「マリア様の虫」となります。

そのためアメリカなどでは「てんとう虫」は幸福の象徴とされていて、アクセサリーなんかのモチーフにされることもしばしばです。

そんな「てんとう虫」の意義に対して本作の主人公クリスティーンが作中で唯一の「ヴィラン」にすら見えてくるのが面白いですよね。幸福の象徴とは程遠いイメージです。

他には”ladybird”が使われているイギリスの民謡があります。

LadyBird! Ladybird!

Fly away home

Your house is on fire

And your children all gone

All except one

And little Ann

For she has crept under the flying pan.

この歌は子供たちが無事に帰ってきているかを確かめる歌でもあったそうで。そう考えると、この歌も少し関連性があるように思えます。

また”Ladybird”に隠された意味はこれだけではないでしょう。

本作の中で演劇(戯曲)が出てきますよね。この点から推察するにシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」との関連があると考えられます。

以下にロミオとジュリエットに登場する”Ladybird”という語に関して解説してくださっている記事の引用を掲載します。

‘ladybird’ – ‘sweetheart’. This probably doesn’t refer to the beetle, as that sense is first attested to over a century after Shakespeare. The difficulty with the meaning of ‘ladybird’ is caused by the Nurse’s immediate reaction to her use of the term: ‘God forbid.’ Could ‘ladybird’ have been a slang term for ‘prostitute’ or for something similarly derogatory? There is no evidence to support such a reading, but it seems in keeping with the Nurse’s general personality and choice of diction.

(http://www.towernotes.co.uk/literature-notes-63_Shakespeare_Romeo-and-Juliet_18.php)

この”Ladybird”という単語はそもそも「ロミオとジュリエット」の中では乳母のセリフの中に登場するんですよね。まあロミジュリを知っている人には有名なジュリエットにエロいことばかり教えているキャラクターです。

彼女はおそらくジュリエットをまだ性的に未熟な(処女の)少女であることを意識して、「てんとう虫」と呼んでいるんだと思います。先程引用した文章にもあるように乳母が愛を込めてジュリエットのことを指し示しているわけです。

そう考えると本作のラストシーンで主人公のクリスティーンが「レディバード」という名前を放棄するのは、彼女が精神的にも、肉体的にも「成人」したということを示しているようにも考えられます。

また「レディバード」という単語は乳母がジュリエットへの愛情を込めて使ったものでもあります。

つまりクリスティーンが周囲から「レディバード」と呼ばれたがるのは、彼女の愛情への渇望の表象とも考えられますね。

母も故郷も離れてこそ恋しき哉

(C)2017 InterActiveCorp Films, LLC./Merie Wallace, courtesy of A24 『レディバード』予告編より引用

先程の章でクリスティーンが失ったものとして挙げたものの解説を放置していたのが、母と故郷です。

私はこの2つのモチーフは距離を置いてこそ、初めてその本質が見えるものだと思っています。

まず母親に関してです。

本作「レディバード」において主人公クリスティーンと母親の関係は決して良いものではありません。確かにお互いは愛情を持っているんでしょうが、それを上手く表に出せず、それが関係を拗らせています。

彼女は母親に貰った名前で呼ばれることを徹底的に拒んでいますよね。これはクリスティーンの母親を拒もうとする意識の表出でもあります。

しかし、大学に進学、ニューヨークに行くと、父から渡された封筒の中に母親が記した娘への愛情に満ちた手紙がありました。

そしてニューヨークでカトリックのミサに向かった彼女。会場を出ると母親に電話します。

その時の彼女は「レディバード」ではなくクリスティーンと名乗っています。

私は人間は二度と母親の胎内から生まれると思っています。

一度目はこの世に生を受けた時。二度目は母親と離れて暮らす決断をする時です。

人間は誰しも一定の年齢までは母親と暮らしています。その状態というのは完全に母親の庇護下からは出られていない状態なんです。それは作中のレディバードと同じです。

だからこそ母親と離れることで、その存在を初めて客観的に捉えられるようになります。そして母親が自分に注いでくれていた愛情の深さや母親が自分にしてくれていたことの重みを噛み締めます。

人間のイニシエーションの重要な構成要素の一つとして、母親との関係性を結び直すというものがあります。「レディバード」という作品はまさにその過程を繊細なタッチで描き出しています。

また主人公のクリスティーンは故郷のカリフォルニア、サクラメントを嫌っていました。とにかくこの街から出たい、ニューヨークや東海岸の大学に行きたいと懇願しました。

そして彼女は念願叶ってニューヨークの大学に進学します。そんな時に見知らぬ街を歩きながらサクラメントに思いを馳せるんですよね。

皆さんは故郷という概念がいつ成立するかを考えたことはありますか?自分がずっと生まれ育った街に暮らしている間はそこは故郷ではないんです。

「郷愁」という言葉がありますが、自分が離れた土地で暮らすようになって、生まれ育った街に思いを馳せた時、初めてその土地が自分の故郷になるんですね。

本作「レディバード」はその郷愁の感覚を非常に上手く描いていますよね。

母親も故郷も、離れた時にその真価に気づくことができます。それを知ることもまた大人になるということなんだという姿勢がこの映画では描かれているように思えます。

チャンスにドアノブはある

(C)2017 InterActiveCorp Films, LLC./Merie Wallace, courtesy of A24 『レディバード』予告編より引用

本作で最も印象的に登場するモチーフは間違いなくドアです。

ドアがもたらす視覚的な効果は端的に言うと「閉塞感」です。

これは主人公のクリスティーンがカリフォルニア州のサクラメントという街に閉じ込められていると感じていることも相まって一層視覚的な効果を強めています。

例えば冒頭のシーンです。

母親とクリスティーンが部屋にいるシーンではドアは閉まっています。

また母親と彼女が一緒に車に乗っているシーンでももちろんドアは閉まっています。そしてクリスティーンはドアを開けて車から身を投げましたよね。

これは彼女の自由への憧れの表象でもあります。

他にもクリスティーンが浴室でピルやらカイルの写真やらを眺めていたシーンです。

この時彼女はドアの手前の引き出しを引っ張り出して、ドアが開くのをわずかに妨害しているんですね。これはなぜかと言うと、彼女の母親は扉を開けるときにノックをしないからです。

ドアをノックする父親としない母親。ここにクリスティーンが母親と相いれない理由が垣間見えます。クリスティーンは「プライバシー」が欲しいと発言していますからね。

他にもプロム用のドレスの試着をしているシーンなんかはどうでしょうか。このシーンでもドアは非常に印象的です。彼女はピンク色のドレスが気に入るんですが母親が褒めてくれないと、試着室のドアの内側へと戻っていきます。

そして母親から「愛してる。」という言葉を聞くと、再びドアから出てきます。このシーンで彼女が欲しいのは何よりも母親からの愛であることが分かります。

(C)2017 InterActiveCorp Films, LLC./Merie Wallace, courtesy of A24 『レディバード』予告編より引用

終盤のプロムに向かう車のシーンもそうですよね。彼女は自分の意志でカイルたちと同行しないことを決断します。そして車のドアを開き、ジュリーの下へと向かいます。

さらにはラストシーンもそうです。彼女は聖堂のドアを開き、そして母への感謝の言葉を留守電に残します。

映画『ちはやふる』に「チャンスにドアノブはついていない」という名言があるんですが、本作の発しているメッセージは全く逆のものですよね。むしろ「チャンスにはドアノブがついている」んです。

そしてそれを自分でこじ開けられるかどうか。自由も友情も、愛情も・・・。何を勝ち取るにしても自分の手でドアノブに手を掛け、そしてこじ開けなければなりません。

本作に幾度となく登場するドアのイメージは視覚的にティーンエイジャーのイニシエーションに立ちはだかる壁を表現しているように思いました。

スポンサードリンク

神を信じること、キリスト教的視点から

(C)2017 InterActiveCorp Films, LLC./Merie Wallace, courtesy of A24

『レディバード』の1つのキーになるのが、キリスト教からの視点です。

そして何より終盤にクリスティーンが感じた1つの疑問にはキリスト教的視点が強く絡んでいます。

彼女がニューヨークで出会った男性にしたのは「なぜ親から貰った名前を使っているのに、神の存在は信じないの?」というものでした。

聖書は基本的に「親への愛」を大切にせよと説きますよね。

だからこそ、これまで親から貰った名前を拒み続け、カトリック校で信仰もおざなりにしてきた彼女はその男性の答えにある種の矛盾を感じているわけです。

ただ聖書における「父や母を敬いなさい」という記述には1つ条件があります。

それは両親が自分に対して愛情を注いでくれていることです。つまりクリスティーンは自分は母に愛されていないから、母を敬わないし、親への愛を説くキリスト教も信じないというスタンスだったのでしょう。

しかし、クリスティーンは物語の果てに自分が母親から愛されていたことを知りました。そして1人歩くニューヨークで自分も母親を愛していたんだと実感していました。

そして彼女は偶然聖堂に入り、カトリックのミサを目撃します。ボロボロになった彼女にはその聖歌がどう聞こえたのかは分かりません。

しかしラストシーンが示すのは彼女が時と距離を経てキリスト教(カトリック)の教えを受け入れたことと、そして母親を受け入れたということです。

ラストシーンの凄さと意味

(C)2017 InterActiveCorp Films, LLC./Merie Wallace, courtesy of A24 『レディバード』予告編より引用

本作のラストシーンってもう鳥肌が立つほどに素晴らしいんですよ。

何が素晴らしいのかと言いますと、クリスティーンと母親の関係性の修復を見せずに終わっている点です。これが本作が余韻を生む最大の要因とも言えます。

というのも母親は空港で旅立つ娘に冷たく当たるも、引き返して何とか見送ろうとしましたよね。

ただその姿は娘には見えていません。そのため母親は自分の夫があの手紙を渡していることも知れませんから娘との関係は断絶したままだと考えています。

そしてラストシーンでは、クリスティーンが実家の留守電にメッセージを残しているんですね。つまり彼女が話している時点では、まだ母親はそのことについて全く知らない状態です。

よって本作は関係性が結局修復しないまま終わっているんです。

この「開けた」ラストだからこそ見終えた後にすごく心地よいですし、2人の未来をいろいろと想像してしまいますよね。

またクリスティーンの母親のマリオンはおそらく彼女自身の母親と上手く関係を築けなかったんでしょうね。明確にこそ描かれていませんが、劇中の口ぶりからそう伺えます。

キリスト教的な考え方から言うと、愛を受けたものは他人にも愛を注げる一方で、愛を受けてこなかった者は他人に愛を注げないということが言われます。

つまりマリオンは自分の母親から愛を受けてこなかった、または受けていたと実感できないまま大人になり、自分が子供を持つ立場になってしまったのでしょう。

また、冒頭の1連のシークエンスは特に印象的ですよね。

マリオンとクリスティーンは同じベットで寝ていて、そこだけを切り取ると理想の親子です。

しかしシーンが変わり、2人が車で会話しているシーンでは急に大喧嘩になります。マリオンはおそらく気分の浮き沈みが激しく、一様でない人物なんでしょう。

また彼女は常に娘の前で自分を大きく見せようとしますよね。自分の間違いは絶対に認めませんし、常に自分が優位なのだという自負を持っているようにも感じられます。

このようにマリオンという人物は本心では娘のクリスティーンを愛しているのに、気分が変わってしまったり、プライドが邪魔をしたりしてなかなか伝えることが出来ないんですよ。

それでも何とか伝えようともがき苦しんだ跡があの手紙には見え隠れしているではないですか。

しかし夫の助けもあり、確かにクリスティーンには彼女の愛は伝わりました。おそらくあのまま関係修復の兆しが見えなければ、クリスティーンもまた自分の子供を持った時に、愛情を注ぐことが出来ずに苦心することになるのでしょう。

ただこの負の連鎖はあのゴミ箱から拾われた母親の手紙によって打ち切られました。

だからこそあのラストシーンには母親のマリオンの「イフ(if)」を重ねてしまうんですよね。

もしマリオンが自分の母親から愛を受けられていたならば、それを実感できていたならば・・・。そうしたら彼女だってクリスティーンのように母親に「ありがとう」と伝えられたはずです。なんと切ないシーンでしょうか。

本作が母親の物語であり、娘の物語でもあるというのはこのラストシーンに所以があります。あのラストシーンはクリスティーンへの救済であると共に、マリオンへの救済でもあるんですよね。

スポンサードリンク

おわりに

いかがだったでしょうか?

今回は映画『レディバード』についてお話してきました・

本当に一見すると凄く普通の映画なんですが、深く考えれば考えるほどに味わい深い映画です。だからこそ高く評価されるんでしょうね。北米での高評価も納得です。

本作って同じA24配給の映画『ムーンライト』が400万ドル(4.5億円付近)で制作されたことを考えてもそれほど予算がかかっていない映画だと思います。これくらいの予算って邦画でも大作であれば全然使える金額だと思います。

ただ邦画大作を見ていて、これほどまでに作品に厚みがあって、凄まじい余韻を感じさせてくれる映画ってまずありません。こういう映画を見ていると、邦画は予算を言い訳にはできないぞと思わされてしまいます。

この映画を見て、強く感じたのは邦画は、キャストに過剰過ぎる演技を強いるのを止めて、何でもセリフや演出で説明してしまうのを止めるだけでももっとレベルの底上げがされるはずだということです。

『レディバード』のような映画が予算をそれほどかけずに作られているという現状があるわけですから、もっとこの水準に匹敵するような邦画大作が出てきてほしいと願うばかりです。

今回も読んでくださった方ありがとうございました。

関連記事

・アカデミー賞作品賞受賞『シェイプオブウォーター』考察

アカデミー賞作品賞を受賞した『シェイプオブウォーター』を徹底的に解説し、その全貌を暴きました。音楽について、オマージュ元の作品について、衝撃のラストについて。色々語りました。

・『レディバード』の青い家に隠された意味とは?

本作に印象的に登場する青い家。そこに見え隠れする格差と貧困の要素を読み解きました。

・ティモシーシャラメの独特の雰囲気が生きる青春映画『ホットサマーナイツ』