はじめに

みなさんこんにちは。ナガと申します。

今回は、ドイツとフランスの歴史的背景から見る関係性は、親密とも敵対ともいえぬ複雑な関係である。今回の記事では、表題の通りフランス戦争映画から読み取れるドイツ像について考察していきたいと思う。

概要

ここで私が扱う映画は次の2作品である。

1つ目は1952年公開のルネ・クレマン監督作品「禁じられた遊び」。

2つ目は2014年公開のロシア系ユダヤ人女流作家イレーヌ・ミネロフスキー原作の映画「フランス組曲」である。

この2作品は第2次世界大戦中のドイツ占領下のフランスを描き出す内容であるが、そのプロットの中心はあくまで戦争ではない。

前者は2人の子供が「死」とは何かを学ぶ物語、後者は2人のドイツ人兵士の男性とフランスの女性の恋物語が主な内容である。しかし、この2作品からはフランスがドイツに対してどのような感情を抱いていたのか、フランスから見たドイツ像とはどのようなものだったのかということがうかがえる。

『禁じられた遊び』

前者には「彼が望んでいるように戦争が終われば、フランスはもっと高いつけを払わなければならない。というのもフランスが戦争の原因なのであり、戦争への道を敷いたのである。…。」とあり、独仏間の歴史的な因縁が戦争の原因なのであり、ドイツはそれを取り戻さんとしているだけであるという見方が伺える。

一方後者には、「この戦争から新たなヨーロッパが生まれることは不可能である。…ドイツはヨーロッパを建設するために、現在すさまじい戦闘を繰り広げている。そのために膨大な犠牲者がもたらされるに違いない。青年の血も流されるだろう。…私はドイツの勝利を願っている。」とあり、ドイツの目指すところに一定の評価を下しながらも、そのために取った戦争という手段を否定する姿勢がうかがえる。

この作品に投影されたドイツ像というのはまさにこのラヴェルの演説から読み取れるドイツ像に通じるものだと感じた。

この作品に登場する2人の少年少女がとった行動の目的は死んだ動物たちを埋葬し十字架を立て神に祈りをささげることで、彼らの魂を供養することだった。確かにその目的自体は崇高なものであり、正道を行くものであった。

しかし、そのために取った手段が非道であった。教会から、他人の墓から十字架を盗むという行為は道理から外れたものである。これは、ヨーロッパを統一し平和を実現しようとしたドイツが、戦争という手段をとったことを暗に批判しているようにとれる。

またこの作品において、もう一つ印象的なのは、冒頭のドイツ軍による空爆攻撃のシーンである。一般市民が無慈悲に殺されていく様を印象的に描き出し、さらにこのシーンを冒頭に持ってきたのは、まさに手段としての戦争批判を映画に反映させるためだったであろう。

フランス組曲

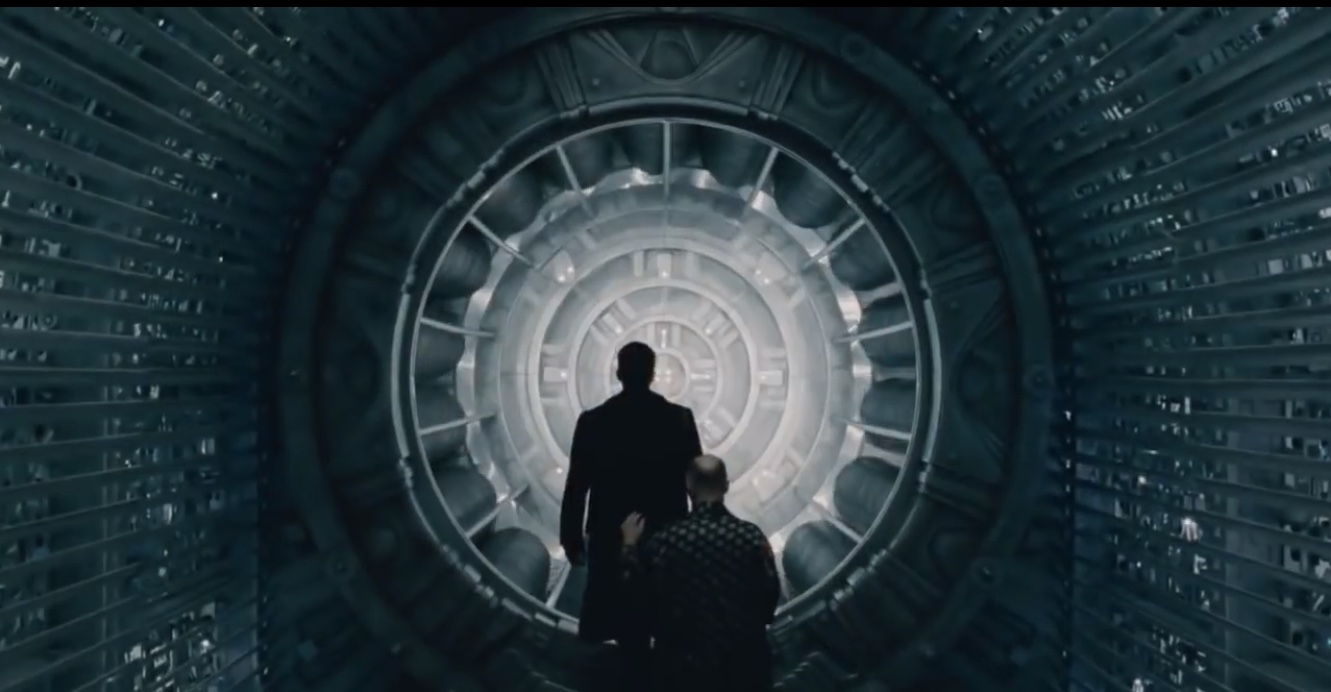

©2014 Suite Distibution Limited 映画「フランス組曲」より引用

続いて2作品目は「フランス組曲」である。原書の作者はロシア系ユダヤ人でフランス女流作家のイレーヌ・ネミロフスキーで、この作品は娘が保管していた作者の遺書を没後60年後になって出版したものである。この作品では、ナチスという言葉を用いることなく、フランス人の女性とドイツ軍兵士の男性の恋模様を描いている。

この映画の興味深い点はドイツに迫害されたユダヤ人が占領下のフランスで著した作品であるにもかかわらず、ドイツ人を一概に批判する内容になっていないということである。確かにフランスの街に迫ってくるドイツ軍や禁じられた遊びの空襲シーンのオマージュともとれる空襲シーンは、ドイツ軍の恐ろしさを表現している。

一方で、フランスの人たちの醜さをも描写するシーンも登場する。ドイツ人というだけで、何をしたわけでもないのに差別をする人、隣人たちとの密告しあう人たち。フランスの作家でありながら、戦時下でのドイツ人、フランス人両方の醜さを描き出したのである。そしてこの作品の中心に来る男女の恋物語。2人の心を通わせるのは音楽であった。

大学の独仏関係史の講義で鑑賞したドキュメンタリーでは、アルザスロレーヌ地方にあるパイプオルガンなども取り上げられていたが、そこでアルザスロレーヌの文化はフランスのものとドイツのものが融合したことで文化としての強度と豊かさが増したと述べられていたように思う。

またパイプオルガンというドイツとフランスの文化の結晶の音色は平和の象徴であるとも述べられていた。この「フランス組曲」という作品で作者が伝えたかったメッセージもまさにそういうことではないだろうか。

ドイツとフランスは戦争という手段では分かり合うことはできないが、文化というツールが2国をつなげてくれる日が来るのではないかと。有用性という観点から考えると、確かに戦争はドイツの標榜するヨーロッパの統一と平和の達成に有効な手段だったかもしれない。

しかしいつか音楽のような文化がヨーロッパに平和をもたらす日が来るのではないかという作者の人類への期待と信頼がこの作品からはうかがえる。つまりこの作品ではフランスから見たドイツというのは、平和的に共生可能な他者なのである。

まとめ

この2作品の製作時期はかなり時間的に離れているが、訴えるメッセージは極めて普遍的である。戦争映画は数々存在する。そう言った映画たちをさまざまな観点から考察していくと面白い発見があるかもしれない。

コメントを残す